マニラ市街戦──その真実と記憶──(Web版)

2016年1月26日、天皇陛下はフィリピン共和国への親善訪問に出発される際の「おことば」で、「フィリピンでは、先の戦争において、フィリピン人、米国人、日本人の多くの命が失われました。中でもマニラの市街戦においては、膨大な数に及ぶ無辜(むこ)のフィリピン市民が犠牲になりました。私どもはこのことを常に心に置き、この度の訪問を果たしていきたいと思っています」と述べられました。マニラ市街戦とはなんだったのでしょうか?以下、その概要とマニラ戦をめぐる記憶の問題について、2007年前後に書いたある原稿をもとに、Web公開版を作成しましたのでご覧下さい。

関連する本ウェブサイト上のコンテンツ

天皇陛下「マニラ市街戦」に「おことば」で言及/メモラーレ・マニラ1945追悼式(2011.2)参列者に見るマニラ戦体験/ラサール学院虐殺事件/荻上チキ・セッション22(2016.1.27)/マニラ市街戦と「心の傷」

マニラ市街戦:ウェブで閲覧できる米軍による記録写真・映像の例

フィリピン大統領博物館・図書館によるFlyckrマニラ市街戦写真集

米軍ニュース・リール Manila Clean Up (1945) YouTube動画

フィリピン政府マニラ市街戦70周年記念ウェブサイト

参考:NHKドキュメンタリーで知るマニラ市街戦

マニラ市街戦が日本で再び知られるようになったきっかけは2007年放送のNHKドキュメンタリー「証言記録マニラ市街戦〜死者12万 焦土への一ヶ月」でした。企画・制作に協力いたしました。現在もDVDで購入できます。

現在インターネット上で視聴できるNHKドキュメンタリーは次の2作品です。

証言記録 兵士達の戦争:フィリピン 絶望の市街戦〜マニラ海軍防衛隊〜(2008年放送 上記ドキュメンタリーを日本側証言を中心に再構成)〜

日米・マニラ市街戦 憎しみと赦し(2014年放送 キリノ大統領一家の悲劇と1953年の戦犯恩赦に焦点)

BFP神直子さん、リカルド・ホセ教授、メモラーレなどの紹介(NHK2015/3/14オンエア国際報道) YouTube

マニラ戦の実像と記憶

Web公開版(2016年1月26日公開)

中野 聡 (一橋大学大学院社会学研究科)

1. はじめに

第2次世界大戦末期の1944年10月20日、米軍はレイテ島に上陸して、1942年初頭以来、日本軍の占領下におかれていた米(自治領)植民地フィリピンにおける日米決戦が始まった。翌1945年1月4日、米軍はルソン島北西部のリンガエン湾に上陸、ただちに南下して首都マニラをめざした。一方、日本軍は、1944年10月に陸軍第14方面軍(比島派遣軍)司令官に着任した山下奉文大将が、陸軍主力をマニラから待避させ北部ルソンの高原都市バギオに「転進」する一方、第8師団の横山静雄陸軍中将の指揮のもとに「振武集団」を編制して、マニラ東方の山間部での持久戦をはかるために「マニラ東方拠点」の構築を急ぎ、マニラ市内にはマニラ海軍防衛隊(司令官・岩淵三次少将)および幾つかの陸軍部隊が残置された。

米軍は日本軍の予想をはるかに超える速度で進撃し、2月3日、マニラ市を南北に分かつパシグ河北岸側の、米英民間人が抑留されていたサント・トーマス大学収容所を急襲包囲し、収容所を守備する日本軍部隊と交渉の末、3500名あまりの収容者全員を無血解放した。その後の戦闘で日米双方が民間人の生命を一切顧慮しなかったのとはあまりに対照的なこの出来事から始まったのが、いわゆる「マニラ戦」である[1]。

パシグ河南岸の、スペイン時代の城塞に囲まれた旧市街イントラムーロスとその周辺の官庁街、さらに南側のマニラ湾に面した中心街エルミタとその南に隣接するマラテ両街区は、マニラ戦のもっとも悲惨な舞台となった。マニラ海軍防衛隊と残置陸軍部隊は、これらの地区の官庁・病院などの建物や民家を陣地化して徹底抗戦をはかった。この過程で――背後の敵となる恐れがあると見なした――住民を日本軍は大量に殺戮した。さらに米軍が完全に包囲するなか、イントラムーロス城内では成人男性の大多数が日本軍により逮捕拘留・殺害され、中立国スペイン国籍の聖職者・民間人も虐殺された。エルミタ・マラテ地区でも住民が日本軍の銃剣や機銃掃射で殺戮され続け、これら3地区全てにおいて婦女子が組織的に強姦された。これに対して第37歩兵師団を中心とする米軍は、トーチカや建物からの狙撃による兵員の損害を最小限に抑えるために重砲火による事実上の無差別砲撃で街区を次々と破壊した。近年の戦史研究は、民間被害の6割を日本軍による殺戮、4割を米軍の重砲火による死亡と推定している[2]。

戦いは日本兵が完全に掃討されるまで4週間にわたって続き、アジアでは最大の、第2次世界大戦全体でもスターリングラード、ベルリン、ワルシャワに次ぐと言われる大規模な市街戦によって、マニラは文字通り灰燼に帰した。米軍記録によれば、日本軍はほぼ全滅(1万6665名の遺体を確認)、米軍戦死者は1010名、負傷5565名であった。しかし、最大の犠牲者はマニラ市民であった。各所で住民は食糧と水がまったく欠乏する状態で日米の十字砲火の間を逃げまどった。民間人犠牲者の総数は約10万人に達したとされる[3]。

2.マニラ戦の実像

2.1.「マニラの残虐」

マニラ戦は、民間人を大量虐殺するなどの日本軍による戦争犯罪の舞台となり、それが極東国際軍事裁判をはじめとする戦犯裁判で断罪された点で南京事件(1937年)と共通点がある。南京事件では松井石根陸軍大将が東京裁判で死刑を宣告され(1948年12月執行)、マニラ戦では山下奉文陸軍大将が米軍事法廷マニラ裁判で死刑を宣告された(1946年2月執行。振武集団司令官の横山静雄中将も死刑を宣告されたが減刑されて後に出所した)。

南京事件は長年にわたって「まぼろし」説や虐殺の犠牲者数あるいはアイリス・チャン(Iris Chang)の『南京大虐殺(Rape of Nanking)』(1997年)の評価などをめぐって論争が絶えず、日中「歴史問題」摩擦の火種としても注目を浴び続けている。それゆえに事件は広くその存在が知られている。これに対してマニラ戦は、「まぼろし」説も語られない代わりに、その記憶は国際社会とりわけ日本社会において完全に忘却されてしまった。しかし、かつてマニラ戦は太平洋戦争における日本軍の戦争犯罪の頂点として、南京事件とならんで糾弾された事件だったのである。

連合国占領軍司令部GHQが日本国民にマニラ戦の残虐行為の事実を周知させる機会を逃さなかった一例として、1949年、長崎の被爆体験記録として知られる永井隆著『長崎の鐘』の出版をあげることができる。このとき、GHQはマニラにおける日本軍の残虐行為を告発した『マニラの悲劇』(連合軍総司令部諜報課編、写真七葉)の併載を命じ、『長崎の鐘』の読者は同時にマニラ残虐行為の告発の読者ともなった。その目次をここに示しておこう。

第1章 スペイン人居住区の被りたる被害

第2章 ラ・サール学校の虐殺

第3章 日本軍によるキリスト教会の破壊

第4章 日本軍による赤十字病院の破壊・看護婦および患者の殺戮

第5章 地下牢における餓死

第6章 日本軍による幼児刺殺および街路上の非戦闘員射撃

第7章 日本軍の婦女子に対する縛手、殴打、殺害の事実

第8章 日本軍による器物への放火、婦女子の焼殺

第9章 日本軍による一般市民の大量虐殺

第10章 日本軍による少女の乳首および幼児の腕の切断

第11章 これらの事実は否認することができない

内容は、戦犯裁判用に作成された被害者・目撃者による宣誓口供書が延々と続き、生々しい写真も7葉掲載されている[4]。

2.2.日本軍とマニラ戦

それでは10万人にのぼる民間人の大量死や日本軍の残虐行為は、なぜ避けられなかったのだろうか。この問いを念頭におきながら、日米両軍にとってのマニラ戦の意味を検討しておこう。

マニラ戦の歴史像にある意味で決定的な影響を与えてきたのが、山下奉文の戦犯裁判であった。マニラ戦での残虐行為をめぐって司令官責任が追及された同裁判をめぐっては、山下自身はすでにバギオに在ってマニラ戦を直接現場で指揮したわけではなかったこと、山下の人柄を軍人・指導者として慕う者が多かったことから、報復的政治裁判だという批判や、山下に対する同情論が裁判当時から根強かった。とくに米軍側で山下の弁護人をつとめたフランク・リール(A. Frank Reel)は、連合国最高司令官ダグラス・マッカーサー(Douglas MacArthur)の影響力のもとで裁判が政治化したことを鋭く批判する著書を出版して山下無罪論を展開し、同書はサンフランシスコ平和条約が結ばれて連合国の日本占領が終わるやただちに翻訳出版され、大きな反響を呼んだ[5]。

フランク・リールの山下無罪論は、もちろん残虐行為・戦争犯罪それ自体の被害事実を否定するものではない。しかしリールは、山下がマニラ戦に関しては責任がないことを強調し、山下にはマニラを防衛する意思がなく、ごくわずかの部隊を除いて陸軍をマニラ市内から撤退させていたとして、「マニラ戦闘の当時、市にはほんの少数の残留陸軍部隊がいたにすぎない・・・マニラの残虐行為は海軍部隊によって行われたことについては疑いがなく・・・これらの兵士が、山下大将の『指揮下』にあったと主張することはできない」と主張したのである。以来、山下は、責任のない他所の残虐行為の責任を問われて処刑された「悲劇の将軍」として語られる一方、マニラ戦のほぼ全責任は陸軍を無視して独断専行でマニラ死守をはかった海軍部隊(マニラ海軍防衛隊)とその司令官・岩淵三次海軍少将にあるという見方がひとり歩きして、アメリカ、フィリピンのマニラ戦責任論にも大きな影響を与えてきた。

<証言する山下奉文大将@YouTube>

実際のところはどうだったのであろうか。日本側のもっともまとまった実証的なマニラ戦史研究である前原透の研究は、陸海軍の関係者どちらの側にもマニラ市の「死守」論と事実上の「放棄」論の両論があり、その調整が十分に行われていないままにマニラ戦が始まったこと、そしていざ戦闘が始まると、現場の戦闘指揮官達の間でも「死守」と「放棄」の間で逡巡があったことを明らかにしている。また、フィリピンおよびマニラの防衛は第14方面軍すなわち陸軍の主担当であり、海軍はその指揮に服する立場にあった。前原の研究はこの指揮関係が実質的な意味をもっていたこと、岩淵少将も振武集団司令部の指示を仰ぎつつ戦闘を指揮しており、彼自身「死守」と「放棄」の間を揺れ動きつつ、集団司令部との間でさまざまな行き違いや感情のもつれがあるなかで市中心街からの撤退に踏み切れず、集団司令部が岩淵に撤退を命じたときには、すでに米軍の完全包囲のなかで「脱出」は「不可能」な状態になっていたことを明らかにしている。そこから浮かび上がるのは、軍事常識的にはマニラ「死守」にあまり意味がないことを知りながら、精神主義の呪縛から「死守」という泥沼に追い込まれていった現場指揮官たちの姿である[6]。

前原の研究は、一般の研究者が参照することができない防衛庁防衛研究所の所蔵史料や生還した関係者の口述や「質問回答」に依拠したもので、説得力に富み、山下裁判以来のマニラ戦の歴史像に修正を迫るものである。その一方、前原は戦争犯罪・残虐行為の問題にはほとんど触れておらず、その叙述からは、まるで無人の市街地で決戦をしているかのように住民の姿を窺い知ることができない。それは著者の視点といよりも、著者が依拠した史料の視点を反映していると考えるべきで、いかに日本軍の視野の中でマニラの住民が敵性国民としての邪魔な存在として以外の意味をもっていなかったかを示唆している。

もちろんそれだけでは、日本軍による残虐行為や戦争犯罪の理由を説明できない。市内随所で繰り広げられた日本軍による殺戮と陵辱は、その規模と方法において単なる非戦闘員殺害の範囲を超えたジェノサイドであった。南京事件は日本軍の占領開始の時点で発生したために、正確な記録が直ちには作成されにくかったが、マニラ戦の場合、残虐行為は米軍の目と鼻の先で「解放」直前に発生したので、ただちに捜査の対象となり、無数の宣誓口供書が作成された。また戦前のエルミタ・マラテ地区は、米比以外の外国人多数を含む富裕層の住宅街を含み、大学・総合病院などが集中する地区でもあった。このため残虐行為の生存者と目撃者には、その経験を記録と証言に残す方法と手段を知る、教育のある人々が潜在的には多数含まれていた。こうしてマニラ戦の残虐行為は、東京裁判や山下裁判などに提出された宣誓口供書や、日記・回顧録などを通じて、日本軍史上、最も詳細に記録された蛮行となった。これら記録された残虐行為と戦闘状況を詳細に照らし合わせて、その具体的な相関を明らかにすることは今後の研究課題として残されている。

2.3.米軍とマニラ戦

南京事件にはない特徴としていまひとつ見逃してはならないのは、マニラ戦をめぐって長年タブー視されてきた、米軍の無差別砲撃による民間人の大量死という問題である。すでに指摘したように、近年の戦史研究は民間人死亡者の4割が米軍の重砲火の犠牲者と推定し、マニラ市民がほとんど哲学的とも言える諦観をもって米軍砲火による犠牲を受忍したと述べる[7]。しかし近年では、マニラ戦記録・回想の出版点数の増加とともに、米軍の強引な無差別砲撃に対する生存者や遺族の怒りも語られるようになっている(註10参照)。

それでは米軍にとって、マニラ戦はどのような意味をもっていたのであろうか。1942年1月以来、3年あまりにわたって日本軍占領下におかれたアメリカの自治領植民地フィリピン・コモンウェルスの首都マニラの奪回は、マッカーサーにとって作戦上の必要を超えた悲願であった。1935年、米陸軍参謀総長を退任したあとフィリピン陸軍最高軍事顧問に就任(1937年、米軍を退役)したマッカーサーは、1941年7月、フランクリン・ローズヴェルト(Franklin D. Roosevelt)大統領の命で現役に復帰、米極東陸軍司令官として日米開戦を迎えた。戦前に想定していた上陸する日本軍を水際で迎え撃つ防衛計画はすぐに破綻し、日本軍侵攻後まもなくマッカーサーはバタアン半島・コレヒドール要塞への退却と持久戦を決断してマニラを無防備都市(open city)として宣言、翌1942年1月2日、日本軍はマニラを無血占領した。その後コレヒドール要塞を脱出してオーストラリアに逃れたマッカーサーは、あらためて米南西太平洋軍司令官に任じられると、フィリピンの奪回(“I Shall Return”)を米比両国民に誓った。フィリピンそしてマニラを奪回することは、政治的野心をもつ軍人マッカーサーにとって至上目的であり、また、美観を誇るマニラ・ホテルのペント・ハウスを居宅としていたマッカーサーには、マニラに特別の愛着があったとされている。

当初米軍は、マニラ解放戦がこれほど深刻な戦闘になるとは予想せず、マッカーサーによる凱旋パレードも構想していたほどで、当初投入した兵力も過小であった。マッカーサーはマニラ市街の破壊を好まず、空爆を禁じ、砲撃も厳しく規制した。しかし、この楽観はすぐに打ち砕かれ、エルミタ地区東方のパコ地区などでの激しい戦闘をへて、日本軍の狙撃による被害の拡大を憂慮した現場の部隊指揮官達は、より破壊力の強い重砲による砲撃の許可を上層部に迫った。このとき日本軍が「死守」と「放棄」の間で揺れていたとすれば、米軍には、マニラ「解放」を急ぐ一方で米兵被害の最小化を両立させようとすると、肝心のマニラとその住民をもろともに破壊してしまうというジレンマが存在していた。結局、現場指揮官たちの声に押し切られるかたちで、マニラ戦開始後約10日ほどで米軍は砲撃規制を解除し、イントラムーロスやエルミタ・マラテ街区に対する遠隔地からの重砲による無差別砲撃を強行した。このほか戦史家は、通常の包囲戦では常識とされる敵軍(日本軍)脱出の経路を用意せずにマニラ市内の日本軍を完全に攻囲したことなど、戦術面での拙速さや柔軟性の欠如を指摘している。米軍側には、激しい抵抗に直面して以降、日本軍がマニラ「死守」以外を考えていないという予断があったことも推測される。

結局のところ、日米両軍に共通していたのは、マニラ住民の生命と安全に対する関心の欠如であった。日本軍の場合、それは単なる関心の欠如を超えて敵性の強い住民に対する憎悪の暴発へと発展したが、米軍の場合も、サント・トーマス大学収容所の解放劇とその後の民間人の安全を無視した無差別砲撃強行との対照は、植民地主義や人種主義のあらわれだと言われても仕方のない面があった。総じて言えば、フィリピン=マニラを争奪する日米両軍にとってフィリピン人が植民地化された「他者」であったことが、民間人の大量死という犠牲という結果に結びついた最大の要素だったと言えるのではないだろうか。

ただし、マニラ戦における日本軍の残虐行為では、同盟国のドイツ人、中立国のスペイン人など相手を選ばずヨーロッパ系白人が殺害され、また性暴力においても白人の未婚少女が選り好みされたことも見逃せない。全面戦争の初期に発生した南京事件で、日本軍が手を出すことのできない存在としての外国人の安全区が住民を救う聖域となったのとは対照的なこの悲劇は、終末的な状況のもとで、マニラ戦が、死を目前にした日本人兵士たちの人種的コンプレックスの暴発、エスニック・バイオレンス(人種暴力)の場としての様相を呈していたことを示唆している。このような心理学的側面からの研究が深められる必要もあるだろう。

3.マニラ戦の記憶

3.1 和解と忘却

東京裁判をはじめとする戦犯裁判で、日本軍の戦争犯罪のふたつの頂点として断罪された南京事件とマニラ戦は、戦後の記憶という点では対照的な道筋をたどり、マニラ戦は忘却の淵に追いやられた。一方、近年のマニラ戦の記憶回復の動きは、南京事件をひとつの象徴とするアジアの「歴史問題」摩擦の影響を受けている。それゆえ、「記憶の政治」という観点からの両者の対照と相関を検討することは、きわめて興味深い論点を提供する。

戦犯裁判、サンフランシスコ平和条約、戦後賠償交渉などを通じて、少なくとも戦後1960年代はじめまでは、フィリピンの国民と政府は、日本の国際社会への復帰に対する最も痛烈なクレーマーであり続けた。1956年に国交を樹立したのちも、日本人のフィリピンへの渡航や滞在期間は厳しく制限された。1960年代半ばまで比日間の人的交流はきわめて低調であった。こうした状況を通じて日本社会では、ある種の常識・通念として、フィリピンの戦争被害が甚大で、被害国の立場から日本の戦争・侵略責任を糾弾する「対日感情」の厳しい国であるという印象が、ある程度、国民的に共有されていたのである。

ところが、1980年代後半以降に目を転じると、「歴史問題」摩擦がしばしば日中関係・日韓関係を麻痺させてきた一方で、日比関係は過去の戦争をめぐって少なくとも政府間では無風状態が続いており、1950年代とはまったく構図が逆転している。近年のフィリピン政府は、過去については「沈黙は金」とでも言わんばかりに、むしろ日比間に「歴史問題」が存在しないことを強調しているのである[8]。日本政府もまた、政府間レベルにおける手厚いODA供与(累計で中国、インドネシアに次ぐ3位、フィリピン側から見ると被援助額のほぼ5割)が示すように、両国関係の和解の成功を戦後外交の貴重な資産のひとつと見ている。

このような日比和解の構図については、必ずしもODA供与や企業進出などの経済関係だけでは説明できず、遺族の慰霊巡拝や遺骨収集を通じた民間外交や、日比間のさまざまな場で非公式にくり返されてきた日本側の「お詫び」とフィリピン側の赦し、フィリピン側の寛容と日本側の贈与の間の互恵関係などを含めた繊細な見取り図を描くことが必要である。ただ、どのような回路で和解が一定の実現を見たにせよ、問題はそれが急速な記憶の風化を促進してきたことであり、その結果として少なくとも日本側ではフィリピン戦、マニラ戦の記憶は世代間に継承されることがまったく無く、完全な国民的記憶喪失(アムニージャ)の状態にまで到ったことである[9]。

3.2.記憶回復の動き

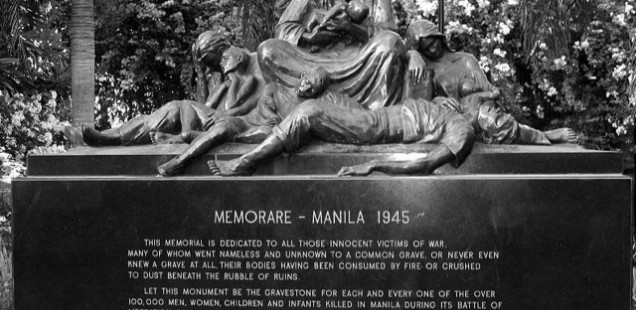

フィリピン社会でも戦争の記憶の風化は深刻な問題だが、1990年代半ば以降、記憶回復の動きが目立つようになった。ここで注目されるのは、そうした動きが、南京事件の記憶や日中歴史問題摩擦を参照していることである。2005年、第2次世界大戦後60周年を迎えて日中・日韓「歴史摩擦」問題が再び注目されるなか、フィリピン政府は靖国参拝や「歴史問題」に関与しない姿勢を貫いたが、メディアや世論のレベルでは、マニラ戦追悼式典に対する政府の軽視・無視に対する批判や、フィリピンにおける日本軍の残虐行為が国際的に知られていないことへの不満、そして日本側の記憶喪失に反発する動きが強まった。記憶の回復に向けた出版活動も盛んで、多数の回想録や記録、研究が出版されてきている[10]。こうした動きの中心になっているのが、1995年2月のマニラ戦50周年を機に発足した、マニラ戦の民間人犠牲者を追悼するとともにその記憶を若い世代に伝える目的で活動する市民団体メモラーレ・マニラ1945である。

2005年2月のコラムで、マリア・イサベル・オンピン(Maria Isabel Ongping)は、メモラーレ・マニラ1945が主催した追悼式典に米・EUの大使が出席した一方でフィリピン政府・議会関係者が一人も出席しなかったことを批判し、過去を記憶し、過去を考察することが「第2次世界大戦の惨禍に見舞われた世界各地で起こりつつある国際的な目覚め」の一環として重要であると提言して、東アジア「歴史問題」への強い関心を示した[11]。フィリピンの戦禍が国際社会でもまたフィリピンの若い世代でも認知・共有されていないことへの憂慮は、『インクワイアラー』はじめフィリピンの大新聞各紙が共有するところで、日本軍の残虐行為と米軍の「友軍の砲火」による戦争末期のマニラや他の地方の破壊について、若い世代を念頭においた特集記事が組まれるようになった。

2005年2月には、マニラ戦の「孤児」からの投書として、日比友好月間をマニラ戦の月でもある2月に開催することに反対する投書が有力紙ブレティンに掲載された[12]。『インクワイアラー』コラムニストのバンビ・L・ハーパー(Bambi L. Harper)は、2005年11月に発表したコラムで、日本政府は中国や韓国に対しては謝罪しているのに、フィリピンと東南アジア諸国民に対して謝罪をしていないと糾弾した[13]。このように、過去の戦争が問題になるたびに、日本政府・世論の関心が中国と韓国両国にばかり向かいがちである一方、フィリピンや東南アジアが忘れられているという不快感が表現されるようになったのである。

4.おわりに

このような「危険」な兆候に対して、2004年10月にフィリピンに赴任した山崎隆一郎大使は、2005年半ば以降、一連の解放祈念式典に大使として出席し、2006年2月にはメモラーレ・マニラ1945の追悼式典に日本大使として初めて出席して、残虐行為に対する「深い自責の念(deep sense of remorse)」を表明するなどして、フィリピン・メディアの対日世論の緩和に成果をあげた[14]。しかし、一大使の個人的謝罪という「対症療法」では、マニラ戦をはじめとするフィリピンにおける日本軍の残虐行為に対する日本人の国民的記憶喪失とフィリピン側における記憶回復の動きがもたらす摩擦の病理を根本的に治癒させることはできない。忘却に依存しない、より質の高い和解に向けた努力が日比間では求められているのである。この点で、南京事件をめぐる日中両国間の摩擦が重要な教訓となるであろうことは言うまでもなく、また、より質の高い和解に向けた具体的な取り組みの先例として、南京事件国際シンポジウムの成果と課題に学びながら、マニラ戦などでの同様の取り組みに還元されてゆくことが期待されているのである。

5.マニラ戦の関連文献の紹介

マニラ戦は、日本軍の残虐行為についてはもちろん、軍隊による残虐行為の歴史のなかでも、実はもっとも詳細な記録が残されている事件に数えることができる。そしてマニラ戦に関する文献の出版の歴史そのものが、この戦いの記憶/忘却/忘却への抗議/和解の模索の動きを反映していると言って良い。以下、必要に応じて簡単な説明を付して、出版順に関連文献を紹介してみよう。

1945 Philippines. Resident Commissioner to the United States. Report on the Destruction of Manila and Japanese Atrocities. Washington.

1945 United States. Congress. Senate. Committee on Military Affairs. Sack of Manila. [Washington,: U. S. Govt. Print. Off.].下記『マニラの悲劇』のもとになった連邦議会提出資料。

1945 Japanese Defense of Cities as exemplified by the Battle for Manila: A Report by XIV Corps. A.C. of S., G-2, Headquarters Sixth Army, 1 July 1945.マニラ戦で示された日本軍の戦闘方法を研究したもの。

1945 第2復員局「マニラ防衛部隊戦闘状況」、昭和22年5月5日[Second Demobilization Bureau, “Manila Naval Defense Force Operations,” May 5, 1947.] In Box 57, GHQ/SCAP Records (RG331, National Archives and Records Service).日本側のまとまった資料としてきわめて重要である。

1948 Frankel, Stanley A. The 37th Infantry Division in World War II. Washington, D.C.: Infantry Journal Press, 1949 (c1948).マニラ戦の米軍主力であった第37師団の公式戦史。

1949 Reel, A. Frank. The Case of General Yamashita. Chicago: University of Chicago Press, 1949.日本では『山下裁判の実相』として占領終了後出版されベストセラーとなり、山下無罪論、海軍責任論の強いイメージを日本社会に植えつけた。

1949 永井隆『長崎の鐘 マニラの悲劇』、日比谷出版社、1949年.占領下のベストセラーとなった同書の付録にマニラ戦における日本軍の残虐行為の生々しい記録が付されたことは、日本軍の加害を知らせるGHQの強い意図を反映している。

1949 梅崎春生「ルネタの市民兵」『文藝春秋』1949年8月号(『梅崎春生全集1』新潮社、1966年などに所収)。イントラムーロス城内からルネタ公園地区の政府建物で日本軍が最後まで抵抗した2月末から3月3日までの最後の数日間を生きのびた日本兵の視点からマニラ市街戦の地獄の様相を描く。描写はきわめて具体的。兄・光生が1946年にフィリピンから復員しているので関係者の手記・回想を参照した可能性がある。[2016.2.1.追記]。

1950 Joaquin, Nick. A Portrait of the Artist As Filipino (An Elegy in Three Scenes). フィリピンを代表する英語作家ニック・ホアキンによる詩劇。1941年10月のイントラムロスの旧家を舞台に、滅び行くスペイン文化をめぐる家族の相克を描く。マニラ戦は直接には描かれないが、マニラ戦による文化の喪失が背後にある大きなテーマとなった最初の作品である。劇の最後におかれた次のモノローグはマニラ戦を語る最も有名な一節のひとつとなった。Swordは日本軍の銃剣を、Fireは(主として)米軍の砲火を意味している。

They are dead now – they are all dead now

A horrible death – by sword and fire…

They died with their house

and they died with their city –

and maybe it’s just as well they did.

They could never have survived

The death of the old Manila.

1963 Smith, Robert Ross. The War in the Pacific: Triumph in the Philippines (United States Army in World War II). Washington, D.C.: Office of the Chief of Military History, Department of the Army, 1963.アメリカのフィリピン戦に関する公式戦史。戦いの凄まじさが記録されている。末期に農商務省ビル地階で残存日本兵達をガソリンにより焼き殺した記述もある。

1976 Lollobrigida, Gina. Manila. Liechtenstein: Sarima. マルコス政権により招へいされて戒厳令体制下のフィリピンを訪れたイタリアの女優・写真家による写真集2冊のうちの1冊。カルメン・ゲレロ・ナクピルが序文を書いて、現代都市マニラのアメリカニゼーションに讃辞を送っているが、不思議なことにナクピルの郷愁の地エルミタについては一言も記述がない。

1969 児島㐮『マニラ海軍陸戦隊』、新潮社。岩淵少将・海軍陸戦隊の名誉回復を試みた著。残虐行為の組織性を否定し、不逞フィリピン人の関与を強調する。

1973 Nakpil, Carmen Guerrero. A Question of Identity : Selected Essays. Manila: Vessel Books. マニラ戦の回顧エッセイ(1967)を収録。初期の記憶回復の試み。

1975 Lucas, Celia, and Isla Corfield. Prisoners of Santo Tomas. London: Cooper.

1981 Taylor, Lawrence. A Trial of Generals: Homma, Yamashita, Macarthur. South Bend, Ind.: Icarus Press, 1981.

1982 防衛庁防衛研修所戦史部(前原透)、『マニラ防衛戦―日本軍の都市の戦い―』、防衛庁防衛研修所(研究資料82RO-7H)、1982年。本文に述べた通り。

1982 Lael, Richard L., The Yamashita Precedent: War Crimes and Command Responsibility. Wilmington, Delaware: Scholarly Resources, Inc.戦争犯罪における上巻責任の法理としての山下裁判の判例としての意味を検討している。

1983 Laya, Jaime C., and Esperanza Bunag Gatbonton. Intramuros of Memory. Manila: Ministry of Human Settlements, Intramuros Administration. イントラムロス整備局が出版している。

1988 José, F. Sionil. Ermita: A Novel. Manila, Philippines: Solidaridad Pub. House.マニラ戦のさなかに日本軍将校とフィリピン人の間に生まれ高級娼婦となっていく私生児エルミタを軸にして、エルミタの戦前・戦中・現代を描いた小説。フィリピン・エリートの戦前マニラへの郷愁と喪失を描いた作品の代表的存在のひとつ。

1989 Labrador, Juan. A Diary of the Japanese Occupation, December 7, 1941-May 7, 1945. Manila, Philippines: Santo Tomas University Press, 1989.

1992 Ingles, Gustavo C. Memoirs of Pain : Kempei-Tai Torture in the Airport Studio, Fort Santiago and the Old Bilibid Prison, to Redemption in Muntinlupa. San Juan, Metro Manila, Philippines: Mauban Heritage Foundation, 1992.

1993 Cary, Frank. Letters from Internment Camp: Davao and Manila, 1942-1945. Ashland, OR: Independent Print. Co., 1993.

1994 Aluit, Alphonso J. By Sword and Fire : The Destruction of Manila in World War II, 3 February-3 March 1945. Manila, Philippines: National Commission for Culture and the Arts, 1994.文献資料を総合してマニラ戦の一ヶ月を一日ごとにパノラマのように追う作品で、いまでもマニラ戦についてもっとも良く読まれている本と言って良い。タイトルは1950年のNick Joaquinの詩劇(記述)から取られている。

1994 Katz, Phillip P. World War II in the Philippines: A Pictorial Review. Makati, Philippines: E.J. Adams, 1994.

1994 Zipper, Trudl Dubsky. Manila 1944-45: As Trudl Saw It. Santa Monica, CA: Crossroads School, 1994.日本占領・マニラ戦を生き抜いた女性舞踊家による軽妙な画集。占領下・解放後のマニラの様子が生き生きと描かれている。

1995 Connaughton, R. M., John Pimlott, and Duncan Anderson. The Battle for Manila. Novato, CA: Presidio, 1995.イギリス軍事史家による初めてのマニラ戦についての本格的な研究書。マニラ解放を急いだマッカーサーの政治的意図や、逃げ道を作らない完全な包囲作戦などを批判している。

1995 Mañalac, Fernando J. Manila: Memories of World War II. Quezon City: Giraffe Books. 戦後50周年を期にマニラ戦の個人的回想録が盛んに出版されるようになった、その一冊。

1995 O’Brien, Niall. Columban Martyrs of Malate. [Manila]: Missionary Society of St. Columban.日本軍に連行・処刑されたコロンバン修道会士を顕彰した本。

1995 Picornell, Pedro M. The Remedios Hospital, 1942-1945: A Saga of Malate. [Manila, Philippines]: Office of the President, De La Salle University.上と同じくマラテ教会関係者の被災者救援活動を顕彰し、その死を追悼した本。日本軍による無差別な攻撃だけでなく、米軍の砲撃による甚大な被害にも触れている。

1996 Johansen, Bruce E. So Far from Home: Manila’s Santo Tomás Internment Camp, 1942-1945. Omaha, Neb.: PBI Press.

1996 Montinola, Lourdes R. Breaking the Silence (Philippine Writers Series). Diliman, Quezon City: University of the Philippines Press. メモラーレ・マニラの主要メンバーでもあるモンティノーラ女史(ファーイースタン大学理事長)が、ニック・ホアキン(前出)による父(Nicanor Reyes、ファーイースタン大学創設者、女史の両親・家族のほとんどは日本軍に惨殺された。女史はその生き残りである)の伝記執筆のための取材をきっかけに、封印していた記憶を解いて重い沈黙を破るプロセスそのものを日記体で記している。メモラーレ発足当時の様子も分かる本。

1999 Joaquin, Nick. Manila, My Manila. Makati City: Bookmark.ニック・ホアキンが若い世代のために書いたマニラの歴史。マニラ戦についてはあまり触れず、もっぱらにマニラへの愛情を語る(邦訳『物語・マニラの歴史』明石書店、2005年)。

2000 Escoda, Jose Ma Bonifacio M. Warsaw of Asia: The Rape of Manila. Quezon City: Giraffe Books, 2000. 日本軍の残虐行為を厳しく告発した本。

2000 Woodcock, Teedie Cowie. Behind the Sawali: Santo Tomás in Cartoons, 1942-1945 : In the Absence of a Thousand Words. Greensboro, NC: Cenografix, 2000.

2000 Gonzales, Purita Echevarria de. Manila: a Memoir of Love & Loss. Alexandria, NSW (Australia): Hale & Iremonger Pty Ltd.筆者はフィリピン生まれでオーストラリア在住。マラテにおいてマニラ戦を経験している。

2001 Wiley, Doreen Gandy. One Hundred Candles: Christmas Memoirs, 1935-1945. Haverford, PA: Infinity Publishing.com.

2001 Empie, Evelyn Berg, and Stephen H. Mette. A Child in the Midst of Battle. Torrance, CA: Phaelos Books, 2001.2000年代に入って子供たちのマニラ戦体験が語られるようになった、そのひとつ。

2001 Wetmore, Clio Mathews. Beyond Pearl Harbor: Civilians Imprisoned at Santo Tomás, Manila, 1942-1945. Haverford, PA: Infinity Pub.

2002 Nakpil, Carmen Guerrero. Whatever: A New Collection of Later Essays, 1987-2001. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 2002.

2003 Ephraim, Frank. Escape to Manila: From Nazi Tyranny to Japanese Terror. Urbana: University of Illinois Press.ナチスのホロコーストから逃れた先でマニラ戦に遭遇したユダヤ難民たちの希有な記録。

2003 Holland, Robert B. Rescue of Santo Tomas: Manila, WWII: The Flying Column: 100 Miles to Freedom. Paducah, Ky.: Turner, 2003.

2003 Legarda, Benito J. Jr. Occupation 42. Manila: De La Salle University Press.マニラ市民の経験に注目しながら日本占領史を叙述した第一作。

2005 Ang, Armando. The Brutal Holocaust: Japan’s World War II Atrocities and Their Aftermath. [Manila?]: A1 Pub.マニラ戦だけでなく第二次世界大戦における日本軍の戦争犯罪・残虐行為の数々をフィリピン人の視点からフィリピン人読者のために俯瞰した本。

2005 Meyer, Elizabeth. Teenage Diary: Santo Tomas Internment Camp (Philippine Monographs). Claremont, Calif.: Paige Press, 2005.

2005 Pérez de Olaguer, Antonio, Trinidad O. Regala, and Bernardita Reyes Churchill. Terror in Manila: February 1945 : An Abridged Translation of El Terror Amarillo En Filipinas. Manila: Memorare Manila 1945 Foundation.戦争直後にスペイン語で出版されたスペイン人聖職者・民間人の日本軍による虐殺を中心にした残虐行為を告発した本を、メモラーレ・マニラ財団が英訳出版した。60周年事業のひとつ。

2006 Panlilio, Erlinda Enriquez. The Manila We Knew. Manila: Anvil Publishing.マニラの思い出(戦後も含む)と愛情を語る本。

2007 National Historical Institute. Remembering World War II in the Philippines, Volume I: Proceedings of the Oral History Conference Marking the 60th Anniversary of the Battle for Manila. Manila: National Historical Institute.フィリピンの国立歴史研究所がマニラ戦を本格的にオーラル・ヒストリーとして取り上げた記録。

2007 Legarda, Benito J., Jr. Occupation: The Later Years. Quezon City: Vibal Publishing House, Inc.マニラ市民の経験に焦点をあてて日本軍占領期を叙述した第二作。占領後期・マニラ戦を含む。

2007 Rodriguez, Elena A. “My 16-Day Tragic Diary.” Bulletin of the American Historical Collection, Volume XXXV, Number 1 (136), January-March 2007.

2007 Nakpil, Carmen Guerrero. Myself, Elsewhere. Manila: Vessel Books.カルメン・ゲレロ・ナクピルによる自伝三部作の1作目。エルミタへの郷愁に満ちた作品だが、最後に1967年には詩的表現にとどまっていたマニラ戦の記憶をくわしく語っている。

2007 Nakpil, Carmen Guerrero. Legends & Adventures. Manila: Circe Communications, Inc., 2007.ナクピルに自伝第2作。戦後のマニラの狂躁を巧みに描いている。

2008 Goldhagen, Juergen R. Manila Memories: Four Boys Remember Their Lives Before, During and After the Japanese Occupation. Exeter, U.K.: Old Guard Press.マニラ戦を少年として生き抜いた4人のヨーロッパ系少年たちの回想記。

2008 中野聡「カルメン・ゲレロ・ナクピルと「マニラの死」──「対象喪失」の同時代史をめぐる予備的考察──」『同時代史研究』1号。Manila (1976)ではエルミタに一言もふれず、Myself, Elsewhere (2007)でエルミタへの郷愁とマニラ戦の惨禍を書き上げたナクピル(とその兄レオン・マ・ゲレロ)を手がかりに、マニラ戦がフィリピンの国民意識やエリートに与えた心理的影響を考察している。

2010 林博史「資料紹介 日本軍の命令・電報に見るマニラ戦」『自然・人間・社会』48号(2010年1月)。当科研費プロジェクトの一環として行った調査をもとに、まだ謎が多い日本軍による住民の組織的な大量殺害の経緯について、現時点で知り得る資料を総合して検討した初めての論考である。

2010 永井均『フィリピンと対日戦犯裁判』岩波書店。本書は、1945年2月9日、マニラ市街戦の渦中でエルピディオ・キリノ─のちのフィリピン共和国第2代大統領(1948-53)─が、日本兵の狙撃と銃剣により家族7人のうち4人を失った悲劇の生々しい描写から始まる。それから8年余り後の1953年7月、キリノ大統領の恩赦により、モンテンルパ刑務所に収容されていた日本人戦犯105名(うち56名が死刑囚)は減刑・釈放のうえ日本に送還され、さらに同年末、帰国して巣鴨刑務所で服役していた全戦犯が釈放された。本書は、このあいだの9年近くにわたる、フィリピンにおける日本軍の残虐行為をめぐる「日本人戦犯問題」の推移を詳細に検証した初めての本格的な研究である。

2010 笠原十九司『日本軍の治安戦─日中戦争の実相』岩波書店(シリーズ戦争の経験を語る)。フィリピンにおける日本軍の残虐行為の背景としても欠かせない、日中戦争における日本軍の暴力化の実相を明らかにしている。

[1] マニラ戦をめぐる代表的な戦史研究として、Richard Connaughton, John Pimlott, and Duncan Anderson, Battle for Manila. London: Bloomsbury, 1995. マニラ破壊と市民の被害を総括した記録としてよく参照される文献として、Alfonso J. Aluit, By Sword and Fire: The Destruction of Manila in World War II 3 February-3 March 1945. Manila: National Commission for Culture and Arts, 1994.

[2] Battle for Manila, 121, 174.

[3] Robert Ross Smith, United States Army in World War II. The War in the Pacific: Triumph in the Philippines, Washington DC, 1963, 306-307.

[4] (復刻版)永井隆『日本の原爆記録第2巻 長崎の鐘(マニラの悲劇)』日本図書センター、1991年。

[5] フランク・リール著、下島連訳『山下裁判(上・下)』日本教文社、1952年(A. Frank Reel, The Case of General Yamashita, Chicago: University of Chicago Press, 1949).

[6]前原透『マニラ防衛戦─日本軍の都市の戦い─』(防衛庁防衛研究所・研究資料、1982年)。

[7] Battle for Manila, 121, 174.

[8] ドミンゴ・シアゾン駐日大使の発言。『朝日新聞』2001年9月5日、2頁。

[9] 詳しくは、拙稿「追悼の政治――戦没者慰霊問題をめぐる日本・フィリピン関係――」池端雪浦、リディア・N・ユ・ホセ編『近現代日本・フィリピン関係史』(岩波書店、2004年2月26日、700頁):367-408頁;「フィリピンが見た戦後日本―和解と忘却―」『思想 戦後60年』No.980(2005年12月):42-56頁。

[10] Evelyn Berg Empire and Stephen H. Mette, A Child in the Midst of Battle: One Family’s Struggle For Survival In War-Torn Manila. CA: Satori Press, 2001; Purita Echevaria de Gonzales, Manila: A Memoir of Love & Loss. Alexandria, NSW: Hale & Iremonger Pty Ltd, 2000; Pedro M. Picornell, The Remedios Hospital 1942-1945: A Saga of Malate. Manila: De La Salle University Press, 1995; Fernando J. Manalac, M.D., Manila: Memories of World War II. Manila: Giraffe Books, 1995; Nick Joaquin, ed., Intramuros. Manila: Philippine Daily Inquirer, 1988.

[11] 19 February 2005, Maria Isabel Ongpin, “Ambient Voices,” Today.

[12] 22 February 2005, “Not in February! – IF memory serves, it was in February 1986, during the first…” Manila Bulletin.

[13] 8 November 2005, Bambi L. Harper, “Resentments,” Philippine Daily Inquirer.

[14] くわしくは、拙稿「日本・フィリピン戦没者追悼問題の過去と現在―「慰霊の平和」とアムネシア―」森村敏巳編『視覚表象と集合的記憶―歴史・現在・戦争―』(旬報社、2006年11月15日、350頁):289-321頁。

Recent Comments