清水知久・高橋章・富田虎男『アメリカ史研究入門』

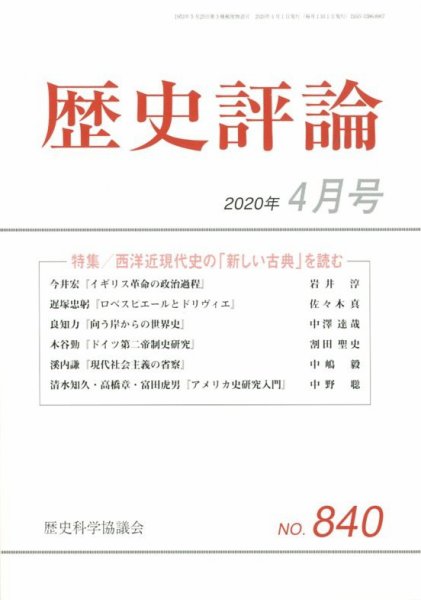

『歴史評論』No.840 (2020年4月号)の「特集:西洋近現代史の「新しい古典」を読む」に寄稿させていただきました。1974年初版の清水知久・高橋章・富田虎男『アメリカ史研究入門』(山川出版社)をめぐって、当時のアメリカ史研究をめぐる時代状況を検討しました (以下、「著者たちの歩み」を抜粋。註は省略)。

富田虎男は一九二八年一〇月、高橋章は一九三〇年七月、清水知久は一九三三年九月に生まれた 。同世代と言っても良い年齢差だが、一年・一学年の違いがそれぞれの戦争体験やその後の歩みを大きく左右した世代でもある。

最年長の富田は大阪陸軍幼年学校四七期生(最上級生)として敗戦を迎えた 。「戦前までの価値観が一夜にして瓦解し、民主主義と近代国家の建設を目指すことになった」敗戦後の日本にとって、アメリカは「仰ぐべき模範 」であった。東北大学文学部大学院に進学した富田は「デモクラシーの父」ジェファソンの「独立思想の成長」に関する研究(一九五四年発表)から出発した 。

後進の世代から見た富田は『アメリカ・インディアンの歴史』(雄山閣、一九八二年)の著者として知られ、立教大学教員として先住民史を中心に多くの研究者を育て、また訳業などを通じて日系人史などのマイノリティ史や民衆史研究の発展を先導した印象が強い。たしかに現在では伝統的なジェファソン像は修正を迫られ、「自由のための帝国」を唱えた膨脹主義者として、インディアン掃討戦争を主導し、プランターとして黒人奴隷を所有し、奴隷身分のサリー・ヘミングスを内妻とした人物として批判的に捉え直す見方が広がっている。その意味で富田がジェファソン研究から出発したことは後年の歩みとの関係で必然性があった。その一方、富田が東京大学アメリカ研究センター助手であった一九六一年、アメリカ科教員の中屋健弌から仕事を譲られて執筆・出版したジェファソン伝は、あくまで「民主主義の父」に対する「共感と讃仰 」を語る。この時点までの富田は、高木八尺を原点とするアメリカ・デモクラシー研究の潮流に最も近い研究者のひとりであった。

高橋章は中学校教員を一年足らずで辞めたのち神戸大学聴講生を経て一九五七年に大阪大学大学院に進学、アメリカ外交史の研究に着手した。岡山大学在学中に勃発した朝鮮戦争当時から「アメリカ帝国主義に反対する運動」を体験し、また中学校教員退職後は「政治運動の挫折で途方に暮れていた」と語るように青年時代を左翼運動に捧げた高橋の場合、出発点からアメリカは批判・克服の対象だった。そして一九六〇年代はじめ、高橋は「世界の革命勢力の抑圧に狂奔」するアメリカに対する「日本の従属が誰の目にも明らかな」時代に生きる者としての問題意識からアメリカ帝国主義を研究主題として選択した 。著書に学恩を記すなかで高橋は、関西アメリカ史研究会に加えて「大阪歴史科学協議会とくに帝国主義部会」で「歴史科学の方法」を教えてもらい、とくに戦後日本のマルクス主義歴史学を代表する日本中世史研究者であった「黒田俊雄先生との出会いは忘れることができない」と語る 。「戦後歴史学」の立場からアメリカ史と取り組んだ点でも高橋は富田や清水とは大きく異なる場で自己を形成した研究者であった。

三人のなかでは最年少の清水は、「なぜアメリカを勉強するようになったか」たしかではないが、「多くの日本人がアメリカナイズ」されていたなかで、音楽とくにジャズに惹かれていたと回想している 。一九五六年、東京大学教養学部アメリカ分科から大学院に進学した清水は、早くも修士課程在学中に中島健弌が編集委員を務めた叢書『世界史大系』の第一二巻で分担執筆を任されたことが示すように 、日本のアメリカ史研究の本流に最も近い場所のひとつで将来を嘱望される早熟な俊秀として出発した。その一方、砂川闘争から一九六〇年安保闘争に向かう時代に学び、また生涯を通じて旺盛な批判精神の持ち主であった清水にとって、アメリカは最初から批判の対象であった。修士課程在学中に『中央公論』に発表した論考の冒頭で日米安保条約解消を求める立場を明らかにしていた清水は 、一九六〇年安保闘争にも「ずい分がんばって」参加した 。

大学院進学の頃から清水は「アメリカ人のあり方をよいと見て、何か悪いことがあると米国人に代わって弁明する」中屋健弌のようにはなるまいと考えていた。その一方「マルクス主義」や「その延長線で」アメリカを「解釈するのがもっぱら」である「共産党系の知識人や学者」のようにもなるまいとも考えていたという 。そして一九六〇年安保後ウィスコンシン大学に留学した清水は、帰国後の一九六二年、『歴史学研究』誌上でウィリアムズの新著を紹介して、アメリカの若い知識人の「新しい左翼運動」が「歴史の書き換えを核として起こりつつある」と論じた 。アメリカのニューレフト史学に言及した最も早い例に数えることができる内容である。

このように富田がアメリカを模範と仰ぐリベラル、高橋がアメリカを批判するレフトとして出発したとすれば、清水知久はアメリカにおけるニューレフトの立場(運動と史学)を身につけたパイオニアのひとりであった。三人が「いくつかの点では相互に見解を異に」したのも当然だ。

その彼らがやがて「帝国に反対するという立場で一致」するためには、まず、富田においてアメリカが模範から批判の対象へと転回することが必要だった。その契機の少なくともひとつはジェファソン伝の脱稿前後に訪れたようだ。一九六一年、シカゴ大学で「全国アメリカ・インディアン会議」が開催され、参集したインディアンが固有の諸権利を宣言した。この事実を知ったとき富田は「強烈な衝撃をうけ、眼のうろこがおちる思い」をしたと後年ふり返っている 。もちろん一九六〇年安保に向けたアメリカ批判の高まりには富田も無関心ではあり得なかったであろう。一九五七年にアメリカ研究センター研究員となった富田は、そこで清水と出会い、さまざまの議論をする機会もあったに違いない。しかし富田が研究者としての転回を自己表現するまでには、それなりの時間が必要だったのだろう。

一九六四年、「アメリカ独立革命の前提(一)」と題した論考の冒頭で、富田はタイトルとは一見関わりのない、黒人作家ボールドウィンによる─アメリカ「近代化」の歴史的被害者としての黒人について語る─エッセイと、アメリカの対外援助政策を批判するインドネシアの新聞論説を引用して、現状批判の問題意識を前面に押し出した。こうしてアメリカ批判に向けて大きな一歩を踏み出した富田は、二度と後戻りすることはなかったのである 。

Recent Comments