追悼の政治――戦没者慰霊をめぐる第二次世界大戦後の日比関係史――(Web公開版)

天皇皇后両陛下が慰霊に訪れた「比島戦没者の碑」(カリラヤ慰霊碑)建立の経緯をくわしく論じています。

注記:以下は、下記論文の予稿として起草したものですが、内容的には紙幅の都合で下記論文に所収できなかったデータ・内容を含んでおります。2000年前後の状況をふまえて執筆されたものですが、状況にあまり大きな変化は見られません。若干の修文を加えましたので、あらためて2016年1月版として公開します。

「追悼の政治――戦没者慰霊問題をめぐる日本・フィリピン関係――」池端雪浦、リディア・N・ユー・ホセ編『近現代日本・フィリピン関係史』(岩波書店、2004年2月26日、700頁):367-408頁。

2004年草稿に修文のうえ2016年1月21日に公開

追悼の政治――戦没者慰霊をめぐる第二次世界大戦後の日比関係史――

本稿では、日本人戦没者の慰霊をめぐる第二次世界大戦後の日比関係史を考察する。以下、戦没者慰霊問題全般にも言及しながら、まず第一節で、「戦争の記憶」をめぐる国際関係史に日比関係を位置付けるとき戦没者慰霊問題に注目する意義、その課題と方法を説明する。次いで第二節では、日比国交回復直後の第一回戦没者遺骨収集事業を中心におおむね一九六〇年代前半までについて、第三節では、慰霊碑建立問題を中心に一九六〇年代半ばからおおむね七〇年代はじめまでについて、第四節では、一九六〇年代から今日に至る戦跡巡拝者の自他認識を中心に、それぞれ戦没者慰霊をめぐる日比関係を検討する。

1 戦没者慰霊問題の課題と方法

駐フィリピン大使を務めた湯川盛夫(在任一九五七年六月~一九六一年一月)は、赴任当時の印象について「あらかじめ覚悟してはいたものの、対日感情の悪いことには驚いた。新聞などにも、日本の悪口の出ない日は、めずらしいくらいだった[1]」と述べている。このように三年半にわたる日本の軍事占領と激しい戦闘を通じて百万人を超える戦争犠牲者を出したフィリピンは、戦後ながらくアジアで最も「対日感情が悪い」国のひとつとして日本では理解されてきた。しかし二一世紀を迎えた今日、いわゆる「歴史問題」が二国間関係を制約する度合いは、金大中大統領のもとでようやく日本文化の開放に踏み切ったとはいえ植民地支配の記憶が未だに疼く韓国や、国交正常化さえ実現していない朝鮮、日本人政治家の「妄言」をめぐって反日世論がしばしば燃え上がる中国と比較すると目立って小さくなっている。この「めざましい」変化は、アジア太平洋の国際関係史上の問題として何らかの説明が必要な出来事のひとつであろう。本節では、以下、この違いを説明するひとつの要素として戦没者慰霊問題に注目する意義、その課題と方法を論じる。

「戦争の記憶」と日比関係

フィリピンにおける「対日感情」の好転ぶりを日本人に印象づける出来事が相次いだのは、フェルディナンド・マルコス大統領の戒厳令布告(一九七二年九月)後のことである。まず、その直後の十月、戦後長年にわたって日本兵の存在と住民被害が噂されていたルバン(グ[2])島で、小塚金七(陸軍伍長)が銃撃戦のすえ射殺されるという衝撃的な事件が発生した。このとき、マニラのロヨラ記念教会の場を借りて仏式で営まれた告別式には日比両国の大使が参列、「勇敢なる兵士をたたえよ」というマルコスのはからいで、陸軍儀礼兵と軍楽隊五〇人が参列、小塚金七は、名誉の戦死者として遇された[3]。

翌一九七三年十二月、マルコス大統領は田中角栄首相の訪問を前にして長年の懸案であった日比友好通商条約を大統領権限で批准、翌一月、東南アジア五カ国を歴訪して各地で反日デモや暴動の洗礼を受けた田中が、唯一歓迎されてゴルフを楽しむことができたのが、その最初の訪問国フィリピンであった。さらに続く三月には、再びルバン島で小野田寛郎(陸軍少尉)が今度はついに「救出」されるという大事件が起こった。同島で最後まで戦い続けていた小野田が「降伏命令」を「下達」した旧上官に従って「投降」したのである。戦争継続を信じて疑わなかった彼ら日本兵は、戦後三〇年にわたる「任務遂行」の間に、島の住民に多くの死傷者や被害を出していた。しかし、マルコスは全ての罪を許し、マラカニアン宮殿を訪れた小野田の肩を抱いてその武勇を称えた[4]。「小野田さん救出」事件は、戦争の悲惨な記憶を喚起するよりは、むしろ日比和解の華やかな儀式として演出されたのである。

このように、マルコス戒厳令体制初期の数年間が日比関係の劇的な好転を印象づけたことは、一九七〇年代以降、むしろ日本の対外的な戦争責任が内外であらためて問われ始め、日本人の戦争観(過去の戦争の捉え方)が国際摩擦の火種となり、また国内政治における左右対立の争点となったこととは、目立った対照をなしている。

しばしば指摘されるように、一九五〇年代以降の経済復興・高度成長期を通じて、過去の戦争に対する日本政府・国民の認識には対外的な加害責任の自覚が乏しく、日本の再軍備を抑制した「平和意識」も、非戦闘員の場合は空襲・原爆や海外引揚、肉親の死、旧軍人の場合は悲惨な戦闘や戦後の抑留など、いずれも主観的には被害の体験に支えられていた[5]。しかし、一九七一年の昭和天皇のヨーロッパ訪問に対するイギリスやオランダの厳しい反応や、すでに触れた七四年の田中首相の東南アジア歴訪時における反日デモ・暴動は、過去を克服することなく国際社会に再び「経済大国」として躍り出ることが、各国からいかに厳しい視線を浴びることになるのかを日本人に思い知らせる機会となった。

とりわけ、国交正常化後の韓国・中国両政府が、日本人の戦争観に対する公式の批判者として登場したことは重要な意味をもった。過去の植民地支配や戦争を「侵略」と記述することをめぐる文部省教科書検定問題(一九八二年)、中曽根康弘首相による靖国神社への「公式」参拝(八五年八月)がそれぞれ中国・韓国との外交問題に発展したことは、日本政府の歴史認識に関する姿勢転換の契機となったからである。一九八六年、中曽根は靖国神社への参拝を取り止め、日中戦争や太平洋戦争の「侵略的側面」を認めることを内外に初めて示した。そして一九九二年一月、日韓首脳会談の直前にいわゆる「従軍慰安婦」関係資料が明るみに出ると、宮沢喜一内閣は日本軍の関与を認めて謝罪の談話を発表、九三年八月、自民党敗北による内閣退陣の直前に政府調査報告書を発表、「慰安婦強制」の事実を認め、あらためて謝罪した。さらにこれに替わって成立した非自民連立政権の細川護煕首相は就任の記者会見で過去の戦争は「侵略戦争」であり間違いであったと言明、国会の所信表明演説でも過去の「侵略行為」を首相として初めて明確に謝罪した。

しかしこのように日本政府が次々と過去の戦争について諸外国に謝罪し始めたことは、戦争観について新たな国民的コンセンサスを作るよりは、むしろ分裂を深めた。一九七〇年代以降、内向きの平和主義を反省した左派・リベラルの歴史家・ジャーナリストが戦争加害史の究明に取り組み始め、旧軍人による戦争加害の証言も相次いだ[6]。一方、加害責任の承認と謝罪に対する右派・民族主義の論壇や政治家の反発は強く、「東京裁判史観」を批判する「自衛戦争」論、南京大虐殺「まぼろし」論、日本の東南アジア占領が植民地の解放につながったと主張する大東亜戦争肯定論など、偏狭なナショナリズムの主張も強まった[7]。

しかも、日本政府の方針転換は外交上の配慮による便宜的な側面が強く、政権与党には常にこれに反発する右派・民族主義的な政治家が含まれていた。このため中曽根内閣による方針転換以来十年のあいだに五名の閣僚が、韓国併合正当化や侵略戦争否定などの発言を繰り返し、内外とりわけ中国・韓国両政府から「妄言」として批判されて更迭される異様な構図が生まれたのである(詳しい「妄言」の内容は注を参照[8])。

一九九六年には、「従軍慰安婦」問題の教科書記載に対する反発から歴史教育の見直しを求める動きが始まり、自民党の衆参一一六名の議員は、「妄言」で閣僚を辞任した奥野誠亮代議士を代表として「明るい日本」国会議員連盟を結成した。そして九〇年代後半には、日本の戦争責任を欧米の植民地支配等との関係で相対化し、加害責任の強調は「自虐史観」だとして批判して、、日本人も誇り高い「国民の歴史」を記述・教育すべきだと主張する「自由主義史観」派の著作が一部で影響力を強めた[9]。そして、このような政治と世論の動向が中国・韓国などの政府・世論の激しい反発を呼び、国際摩擦と国内論争の対立の振幅がますます大きくなるという構図が繰り返されて今日に到っているのである。

このように、一九八〇年代以降、謝罪と「妄言」の「悪循環」が日韓・日中関係に深刻な摩擦要因となったのとは全く対照的に、日比関係には「お詫び」と「許し」の「好循環」が存在してきた。まず、ベニグノ・アキノ暗殺事件直前の一九八三年五月、フィリピンを訪問した中曽根首相は、田中首相同様マルコス大統領から最大級の歓迎でもてなされ、沿道は政府が動員した日比両国旗をもつ人々で埋まった。感激した中曽根は、歓迎の晩餐会で事前に事務当局が用意した原稿を自ら書き直し、新たに過去の戦争に関する記述をつけ加えて「わが国は過去の戦争で貴国と貴国の国民に多大な迷惑をかけたことは極めて遺憾と思い、深く反省している……みなさまの友情と寛大さが温かければ温かいほど日本人はさらに深い反省と戒めを心がけなければならない」と述べた。中曽根がこれほどはっきりした形で「過去の反省」を言明したのは初めてのことであった[10]。

このように、一九八〇年代以降、謝罪と「妄言」の「悪循環」が日韓・日中関係に深刻な摩擦要因となったのとは全く対照的に、日比関係には「お詫び」と「許し」の「好循環」が存在してきた。まず、ベニグノ・アキノ暗殺事件直前の一九八三年五月、フィリピンを訪問した中曽根首相は、田中首相同様マルコス大統領から最大級の歓迎でもてなされ、沿道は政府が動員した日比両国旗をもつ人々で埋まった。感激した中曽根は、歓迎の晩餐会で事前に事務当局が用意した原稿を自ら書き直し、新たに過去の戦争に関する記述をつけ加えて「わが国は過去の戦争で貴国と貴国の国民に多大な迷惑をかけたことは極めて遺憾と思い、深く反省している……みなさまの友情と寛大さが温かければ温かいほど日本人はさらに深い反省と戒めを心がけなければならない」と述べた。中曽根がこれほどはっきりした形で「過去の反省」を言明したのは初めてのことであった[10]。

その後、一九八六年二月の政変で政権に就いたコラソン・アキノ大統領が十一月に日本を訪問したときにも、注目すべきやり取りがあった。十一月十日、アキノが昭和天皇を表敬したあと、テオドロ・ベニグノ(Teodoro Benigno)報道官は、昭和天皇が「日本人が第二次世界大戦中にフィリピンに対してかけた迷惑について、おわびを言いつづけた」「(アキノが)そのことは忘れて下さいと言ったが、天皇はそれにもかかわらず、日本人がフィリピンに強いた苦痛を日本が償うことを望んでいると述べた」と語って、これをAP通信社が報道するところとなったのである。宮内庁は直ちに否定したが、その後、外務省は天皇との会見内容は公表しないのが慣例であるとしてコメントせず、結局、明くる十三日には後藤田正晴官房長官が「事実ではないだろう。どういった経緯でああいうのが出たのかは分からない」と述べて、一件落着となり、その後、この出来事が、日比関係や国内において論争や摩擦を起こすことはなかった[11]。これも他と比較したとき、日比関係の不思議な「静けさ」を示す一例である。

その後、一九八六年二月の政変で政権に就いたコラソン・アキノ大統領が十一月に日本を訪問したときにも、注目すべきやり取りがあった。十一月十日、アキノが昭和天皇を表敬したあと、テオドロ・ベニグノ(Teodoro Benigno)報道官は、昭和天皇が「日本人が第二次世界大戦中にフィリピンに対してかけた迷惑について、おわびを言いつづけた」「(アキノが)そのことは忘れて下さいと言ったが、天皇はそれにもかかわらず、日本人がフィリピンに強いた苦痛を日本が償うことを望んでいると述べた」と語って、これをAP通信社が報道するところとなったのである。宮内庁は直ちに否定したが、その後、外務省は天皇との会見内容は公表しないのが慣例であるとしてコメントせず、結局、明くる十三日には後藤田正晴官房長官が「事実ではないだろう。どういった経緯でああいうのが出たのかは分からない」と述べて、一件落着となり、その後、この出来事が、日比関係や国内において論争や摩擦を起こすことはなかった[11]。これも他と比較したとき、日比関係の不思議な「静けさ」を示す一例である。

「従軍慰安婦」問題は、もちろんフィリピンでも大きな反響を呼び、日比の市民団体が日本政府による謝罪と国家補償を求めて運動を展開した。しかし、この問題をめぐる日比関係もまた、韓国・中国と比較すると目立って落ち着いたものだった。一九九三年、日本政府が民間基金による問題解決を検討し始めたことについて、韓国政府が「強制連行」の事実の証明にこだわり、日本政府を牽制したのに対して、同年二月に訪日したロベルト・ロムロ(Roberto R. Romulo)外相は「静かに対立的でない形で解決を望んでいる」と述べ、これに対して渡辺美智雄外相は「いわゆる従軍慰安婦として筆舌に尽し難い辛苦に遭われたフィリピンの方々に対して心からおわび申し上げる。気持ちをいかなる形で表すことができるのか誠意をもって検討している」と政府の立場を表明した。フィデル・ラモス大統領はこの渡辺発言について、「日本政府高官がフィリピンに対して初めて公式に謝罪した」ことを評価する声明を発表した。そして、一九九五年六月、いよいよ「女性のためのアジア平和友好基金」構想を政府が公式に発表すると、内外の諸団体が民間基金による解決を国家責任を曖昧にするものとして相次いで抗議したのに対して、ラモス大統領はいちはやく「日本国民が第二次大戦に対する反省を示す具体的な意思表明として歓迎する。この問題の最終的な解決に向けた前向きな一歩となるだろう。村山首相の指導力に敬意を表する」という声明を出したのである[12]。

「従軍慰安婦」問題は、もちろんフィリピンでも大きな反響を呼び、日比の市民団体が日本政府による謝罪と国家補償を求めて運動を展開した。しかし、この問題をめぐる日比関係もまた、韓国・中国と比較すると目立って落ち着いたものだった。一九九三年、日本政府が民間基金による問題解決を検討し始めたことについて、韓国政府が「強制連行」の事実の証明にこだわり、日本政府を牽制したのに対して、同年二月に訪日したロベルト・ロムロ(Roberto R. Romulo)外相は「静かに対立的でない形で解決を望んでいる」と述べ、これに対して渡辺美智雄外相は「いわゆる従軍慰安婦として筆舌に尽し難い辛苦に遭われたフィリピンの方々に対して心からおわび申し上げる。気持ちをいかなる形で表すことができるのか誠意をもって検討している」と政府の立場を表明した。フィデル・ラモス大統領はこの渡辺発言について、「日本政府高官がフィリピンに対して初めて公式に謝罪した」ことを評価する声明を発表した。そして、一九九五年六月、いよいよ「女性のためのアジア平和友好基金」構想を政府が公式に発表すると、内外の諸団体が民間基金による解決を国家責任を曖昧にするものとして相次いで抗議したのに対して、ラモス大統領はいちはやく「日本国民が第二次大戦に対する反省を示す具体的な意思表明として歓迎する。この問題の最終的な解決に向けた前向きな一歩となるだろう。村山首相の指導力に敬意を表する」という声明を出したのである[12]。

これらの出来事は、いずれも、日本側が過去の戦争について謝罪したか、あるいはしたとフィリピン側(以下比側)が認めて積極的に評価するという、他国との関係では日本政府が失敗してきたパターンが日比両政府間に成立していたことを示している。しかも、日本政府の対外的謝罪に対して繰り返し「妄言」問題を起こしてきた日本の右派政治家に、日比間の「お詫び」と「許し」の関係に対する反発や、フィリピンを直接刺激する「妄言」は、ほとんど全く見出すことができない。このこともあって、両国世論が政府を制約する度合いは、戦争観の問題に限っては、中国・韓国等と比較して極めて小さかったのである。

戦没者慰霊問題と日比関係

このような対照が生じた理由については様々の説明が可能である。まず、中国・韓国とは、過去の戦争や支配、戦後処理の事情など、国際関係上の初期条件に大きな差異がある点が指摘できる。敗戦の時点で日本軍が一部で占領を維持していた中国や、植民地支配下の朝鮮半島とは異なり、フィリピンでは日本軍は米軍だけでなく、米軍火器を使用するフィリピンの抗日ゲリラによっても圧倒され、事実上壊滅させられた。フィリピンは名実ともに日本に対する戦勝国であり、また戦後の戦犯裁判と賠償を通じて、日本に対して、ある程度報復する機会が与えられた。このような初期条件の全てが韓国には該当せず、また戦犯裁判を除けば中国にも該当しない。もちろん、戦後冷戦期の米国を介した間接的な同盟関係や、通商・援助を通じた深い結びつきも、決定的要素とは言えないが重要な要素だろう。宗教文化・歴史意識などを含んだ各国の「国民性」も、どこまで明示的に分析できるかどうかは別として、比較のうえでは無視できない要素である。

しかしすでに概観したように、「歴史問題」をめぐる国際摩擦を直接的に条件づけてきたのは、相手国の事情よりも、むしろ、謝罪にせよ「妄言」にせよ、日本側の言動・「ふるまい」であった。もちろん、それら自体が相手国の「ふるまい」によっても条件づけられるので、これらは関係の営みとして理解されなければならない。この視点からふり返るとき、戦争観をめぐる日比間の摩擦の小ささとは対照的に目立つのが、戦没者慰霊の営みである。

日中戦争から第二次世界大戦に到る日本人海外戦没者約二四〇万人中、中国(旧満州・東北地区の二四万五四〇〇人を含めて七一万一一〇〇)に次いで五一万八〇〇〇人に達するフィリピンは[13]、日本人戦没者慰霊の営み――遺骨収集、慰霊巡拝、慰霊碑建立――が現地で最も盛んに行われてきた国である。遺骨収集は、その開始こそ国交回復を待ってやや遅かったが(一九五八年)、その後、政府派遣遺骨収集事業だけでも実施回数は一九九七年までに二六回にのぼり、海外遺骨収集の回数としては最多である[14]。慰霊巡拝も、政府派遣の実施対象国として最初(一九七七年)かつ最多なだけでなく[15]、一九六〇年代半ばから行われてきた民間の慰霊巡拝の対象国としても筆頭に挙げられる。慰霊碑建立という点でも、政府が建立した最初の本格的な海外慰霊碑(一九七三年)であるだけでなく、民間による建碑も多く、佐藤喜徳は九六ヶ所にのぼる所在一覧を紹介している[16]。

このように戦没者慰霊の営みが盛んなことは、はたして「戦争の記憶」をめぐる日比関係の「静けさ」と関連づけることができるだろうか。できるとすれば、どのような意味を見出すことができるだろうか。もちろん慰霊の営み自体が、すでに指摘した初期条件など様々の要素に影響されているはずである。その営みには日比関係のいかなる特徴が反映し、営みを通じて日比両国民は互いにどのように「ふるまった」のだろうか。

これらの問いを立てるうえで参考になるのが、近年、日本の論壇をにぎわせた戦死者の「哀悼の順序」をめぐる論争である。一九九五年、文芸評論家の加藤典洋は分裂する日本人の戦争観の背後に「侵略戦争がもたらしたアジアのよその国の二千万の死者への謝罪と自国の間違った戦争のもとで無意味に死んだ三百万の死者への哀悼の分裂」が存在していると主張して、反響を呼んだ。左派・リベラルの論者が、戦争加害者でもあった自国の戦没兵士を「後ろめたい恥ずべき身内の死者」と感じて「二千万のアジアの他国の死者への追悼と謝罪を口に」する一方、右派・民族主義の論者は、何よりもまず自国の戦没兵士を「追悼するため、先の戦争は自衛自存のための正義の戦争だったと強弁し、それを理由に侵略責任を認めることを拒否」して、アジアへの「謝罪に目をつぶっている」というのである。加藤は、このような分裂を克服するために、まず「悪い戦争」にかりだされて死んだ「日本の三百万の死者を悼むことを先に置いて、その哀悼を通じてアジアの二千万の死者の哀悼、死者への謝罪に到る」道を考えるべきだと主張した[17]。

この問題提起は、左派・リベラルの多くの論者から批判された。たとえば哲学者の高橋哲哉は、侵略者であった自国の死者への哀悼をその犠牲者よりも「先に置く」ことはできないとして、「汚辱の記憶を保持し、それに恥じ入りつづける」必要性を強調し、「侵略者としての彼らの法的・政治的・道義的責任をふまえて、彼らとともにまた彼らにかわって、被侵略者への償いを、つまり謝罪や補償を実行」しなければならないと反論している[18]。

戦没者慰霊問題に戦争観分極化の原因を見出した加藤の指摘は靖国問題など現実の政治史と照合して頷ける点がある。そしてもし加藤が言う「哀悼の順序」が正しいのだとしたら、日比関係における慰霊の営みと摩擦の小ささとは、あたかもその理想例であるかのような印象さえ与える。その意味で、加藤が「哀悼の分裂」克服の方向を示すために『レイテ戦記』を著した生還者の作家・大岡昇平を論じたことは偶然ではない[19]。はたして死者追悼は、過去の戦争をめぐる望ましい相互理解と和解への道筋たり得るのであろうか。戦没者慰霊をめぐる戦後日比関係は、そのひとつの解答を示す事例となることだろう。

本稿が主に用いるのは、戦没者慰霊事業に関わる行政資料(外務省記録・厚生省援護局史)、戦没者慰霊関係の民間の出版物、新聞・雑誌記事などである。なかでもとくに注目しておきたいのが、戦没者遺族の、一九六〇年代までは唯一の、そして今日でも最大の団体である日本遺族会の機関紙『日本遺族通信』である。自由民主党に対する最も強力な圧力団体・支援団体のひとつであり、戦後政治における左右対立のひとつの象徴でもあった靖国神社を支えてきた日本遺族会とフィリピンとの関わりに注目しておくことは、戦没者慰霊や戦争観という観念の営みを具体的な政治史に位置づけるとき無視できない意味をもつだろう。

以上の課題設定と方法から明らかなように、本章は、戦没者慰霊をめぐる日比関係のなかでも、あくまで日本人の「ふるまい」あるいはフィリピン認識に注目している。もちろん、日本人の視界に現れた比側の「ふるまい」も記述・分析はされるが、比側を主体として分析するものではない。この点については筆者の今後の課題とするとともに、比側から本稿の記述に関して批判的な再検討が行われることを期待したい。

2 「日比慰霊」論と第一回遺骨収集政府派遣団

日比関係において戦没者慰霊が初めて問題となったのは、国交回復後、一九五八年二月から三月にかけての遺骨収集政府派遣団においてである。次にまず、この時期までの日本における戦没者慰霊問題の推移を簡単にふり返り、遺骨収集事業における慰霊のあり方、さらにこの時期の日本人戦没者遺族がフィリピンに向けた関心について検討する。

近代日本の戦没者慰霊と国家

第二次世界大戦前、日中戦争が泥沼化して戦死者が激増するまで、戦死者は概ね戦没地でその遺体が回収・荼毘に付されて日本に還送され、白木の骨箱に収められ遺族の胸に抱かれて故郷で盛大に迎えられてきた。また、全ての戦没軍人は、明治維新後、国家のために殉じた人々を祀るために創建された靖国神社に合祀され、神道の祭式に則って行われる春秋の例大祭など同神社の祭礼で、折々に国家によって慰霊されていた。「現人神」天皇を頂点とする国教的性格を付与されていた第二次世界大戦前の国家神道のなかでも、靖国神社は他とは別格の国民的性格を付与され、軍人は「死ねば英霊となって靖国に行く」ものとされ、また、靖国神社は、戦没者とその遺族の「面会」場所と位置づけられていた[20]。

しかし、戦況が悪化すると、遺体の回収や日本への送還は不可能となり、敗戦時には兵士たちの生死・消息すら確認できず、復員にともない漸く生死や戦没地が判明する有様となった。しかも、膨大な引揚・復員事務の一環として行われた戦死公報の伝達には誤りも多く、なかには全くの当て推量で戦没地が記入されることもあった[21]。一方、占領軍の指令によって他の全ての神社とともに靖国神社は宗教法人化され、さらに新憲法下の政教分離の原則によって、靖国神社は国家による戦没者慰霊の場としての地位を失った。

このような状況において、国家による戦没者慰霊を引き受けることになったのが、厚生省であった。敗戦後、陸海軍省の廃止を受けて、同省は海外引揚者等の応急援護に加えて旧陸海軍の復員に関する事務を所掌する中央責任官庁に指定され、以来、今日に到るまで同省の特別業務として、①引揚援護、②戦傷病者・戦没者遺族等の援護、③「旧陸海軍に属していた者の復員その他旧陸海軍の残務の整理」を所掌し、これらを一括して援護行政と呼んできた。同省外局として一九四八年に設置された引揚援護庁には旧陸海軍の復員業務担当機関が編入され、五四年に厚生省引揚援護局として内局化、六一年には援護局と改名するが、戦後長年にわたり旧軍人が業務の枢要を担う独特の部局であった[22]。フィリピン関係では、陸軍士官学校出身で、バレテ峠でほぼ全滅した第十師団司令部付少佐であった柏井秋久が、一九七〇年代まで遺骨収集事業やルバン島日本兵の救出作戦に活躍した[23]。

これら援護行政において慰霊は当初から主要な業務として想定されていたわけではなく、「死亡者の取扱並びに遺骨及び遺留品の処理に関する事務」から派生したものであった。今日でも厚生省設置法上、同省が戦没者慰霊を司ることの明文の規定はない。戦後五回にわたり刊行された援護行政史のなかで、はじめて慰霊の問題が取り扱われたのは、『続・引揚援護の記録』(一九五五年)第七章「戦没者遺骨の処理」においてであった[24]。すなわち戦後日本政府による戦没者追悼の営みは、まず「遺骨処理」から始まったのである。

海外遺骨収集問題

海ゆかば水漬く屍/山ゆかば草むす屍/大君の辺にこそ死なめ/かえりみはせじ[25]

昭和十二年に作曲された、天皇のために死を厭わない兵士の心意気をうたったこの軍国歌謡は、敗戦後、海外の戦地で全滅して遺骸を無残に山野や海底に晒す戦没兵士を象徴する歌となった。太平洋諸島、ビルマ、フィリピンなどでは、戦後の一時期まで、ほとんど人が足を踏み入れない密林や洞窟に白骨化した兵士たちの遺骸が散乱していた[26]。一九五〇年六月、人気歌手・笠置しづ子ら一行を乗せた飛行機がハワイ訪問の途上ウェーキ島に不時着して同島の野ざらしにされていた遺骨の状況を日本に伝えると[27]、海外戦没者の遺骨処理問題に対する日本の世論と政府の関心は、にわかに強まった。それは、戦後復興の道を歩み始めた日本人の多くに強い「後ろめたさ」を催させる戦争の傷痕だったのである。

講和条約発効後の一九五二年六月、海外遺骨収集の促進を求める国会決議が行われたことを契機に初めての遺骨調査班が硫黄島・沖縄を訪れ、同年十一月には太平洋諸島・に遺骨収集団が派遣され、各島を巡回して遺骨を収集、現地で慰霊行事を行い、各島に小型の記念碑(戦没日本人の碑)を建てた[28]。さらに一九五四年七月、厚生省は「海外戦没者遺骨の収集等に関する実施要領」を定め、海外遺骨収集が「将来戦後処理の早急完結を記する」ためにも必要だとして「いわゆる玉砕地等であって、戦没者の死体を収容することができなかった地域」について、政府職員・遺族代表・宗教家代表・医師・作業員をもって構成する政府派遣団を編成し、「遺骨の発掘収集・遺留品の整理・氏名の識別・荼毘・内還遺骨の収骨・残灰の処理」、「建碑」、「追悼の式」をとりおこなうことを決定、本格的な海外への遺骨収集政府派遣団事業が開始されることになった[29]。

遺骨収集団は、多数の戦没者を出した都道府県から戦没者遺族代表四名から六名を選考し、日本宗教連盟が人選する宗教界代表二、三名および相手国が慰霊碑の建立を承認した場合には建碑技術者を同行して各国に赴いた。この計画に基づいて、一九五六年までに、ソロモン諸島、ビスマーク諸島、東部ニューギニア、マラヤ、シンガポール、ビルマ、インド、西部ニューギニア、ボルネオの順に遺骨収集が実施された。フィリピンは、国交回復の遅れから、最後まで残された最も主要な「玉砕地」のひとつとなったのである。

「日比慰霊」論

このように開始が遅れたフィリピンにおける遺骨収集を促進するため発足した民間団体が、日比慰霊会であった。同会はフィリピンから帰還した陸海軍幹部と旧フィリピン在留邦人の有力者を中核に組織され、実質的な取りまとめ役の理事長には和知鷹二(元比島派遣軍参謀長)が、会長には東久邇稔彦、副会長には三川軍一元海軍中将、横山静雄元陸軍中将が就任した。一九五六年十一月十八日に行われた発足総会には、戦犯として処刑された山下奉文・本間雅晴の両比島派遣軍司令官の夫人(山下久子、本間富士子)をはじめ、在比経験のある多くの有力者、外務省アジア局第三課・厚生省引揚援護局の代表、フィリピンの駐日大使代理も出席、新聞・テレビにも報道された[30]。

ここで注目されるのは、同会が、「祖国の安泰を念じて散華された戦友の御霊を速やかに日本に迎え、温かき御遺族のかひなにお渡しすること」ことと「同時に比国将兵官民の英霊に対し手厚き慰霊の誠を捧げることは日比親善にも寄与する所以」とその発足の趣意書に述べていた点である[31]。日比慰霊会の発起人の多くは、日本のフィリピン占領を実地に体験してその現実を知っているだけでなく、占領政策と作戦に指導的役割を果した者たちであった。その彼らが、比側の死者を慰霊することなしには、おそらく遺骨収集や現地における慰霊は許されないであろうと感じていた限りにおいて、この趣意文には、一定の加害責任の自覚を読み取ることができる。

ここで提起された「日比慰霊」の思想をより端的に示しているのが、遺骨収集団帰国後の一九五八年五月、日比慰霊会が千葉県銚子市の愛宕山山頂に建立した「日比友愛の碑」である。戦時中、陸軍報道班員に徴用され、約一年をフィリピンに過ごした人気作家の尾崎士郎が記した碑文は、次の通りである。

ここで提起された「日比慰霊」の思想をより端的に示しているのが、遺骨収集団帰国後の一九五八年五月、日比慰霊会が千葉県銚子市の愛宕山山頂に建立した「日比友愛の碑」である。戦時中、陸軍報道班員に徴用され、約一年をフィリピンに過ごした人気作家の尾崎士郎が記した碑文は、次の通りである。

此処に、われ等が恩讐を絶する日比両国の戦友百数十万の霊を慰むるための記念塔を立てる。悲しき歴史の運命について、われ等は、今日言うべき言葉もない。この儚なき民族の夢の影もなく消えていったあとに、祖国の難に殉じて倒れた魂の、声なき声をわれ等は心の底に聴く。希うところは、唯、この微かなる響きを透して、あたらしき民族の生命の芽生えんことのみである。愛情の最後の一滴を捧げつくして、侘しく滅びていった同胞の御霊よ。此処に永恒をつらぬく悲しき思いを、世界平和を築く荘厳なる理想と抱負に托して、こころしつかに眠れよかし。

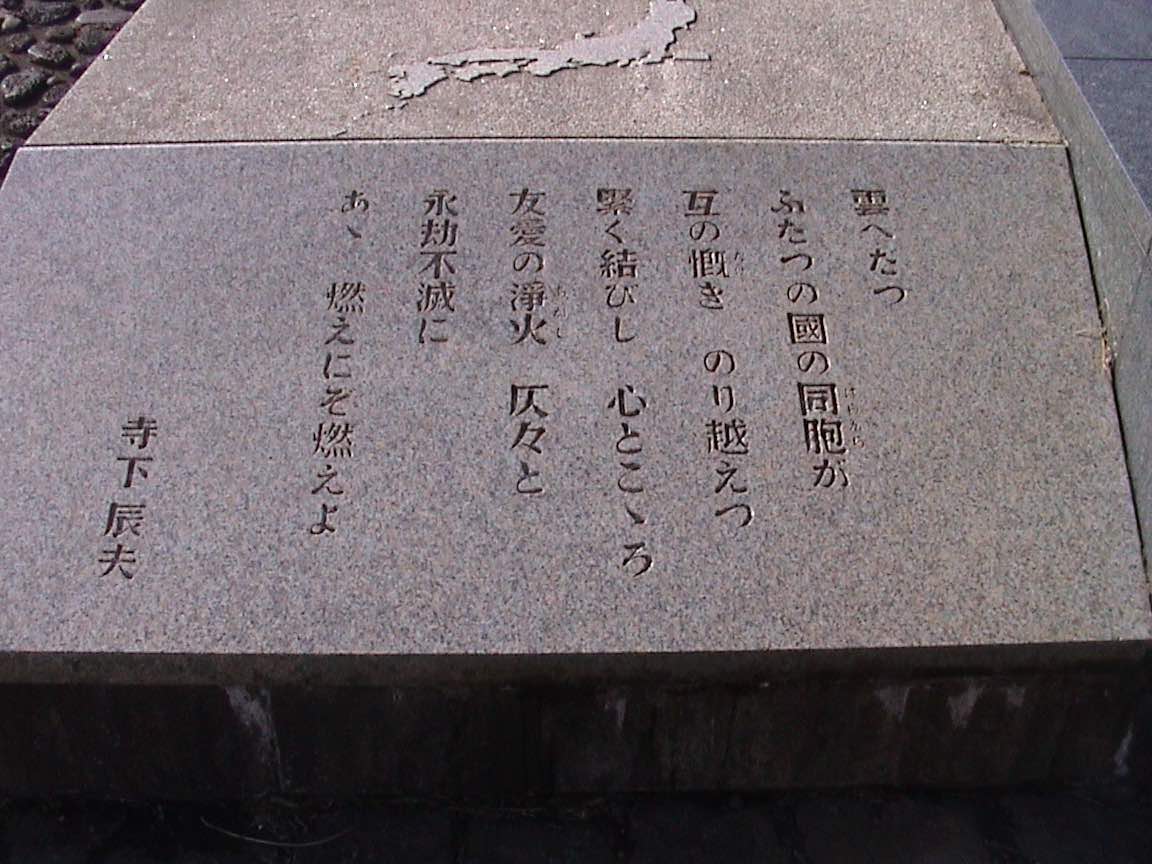

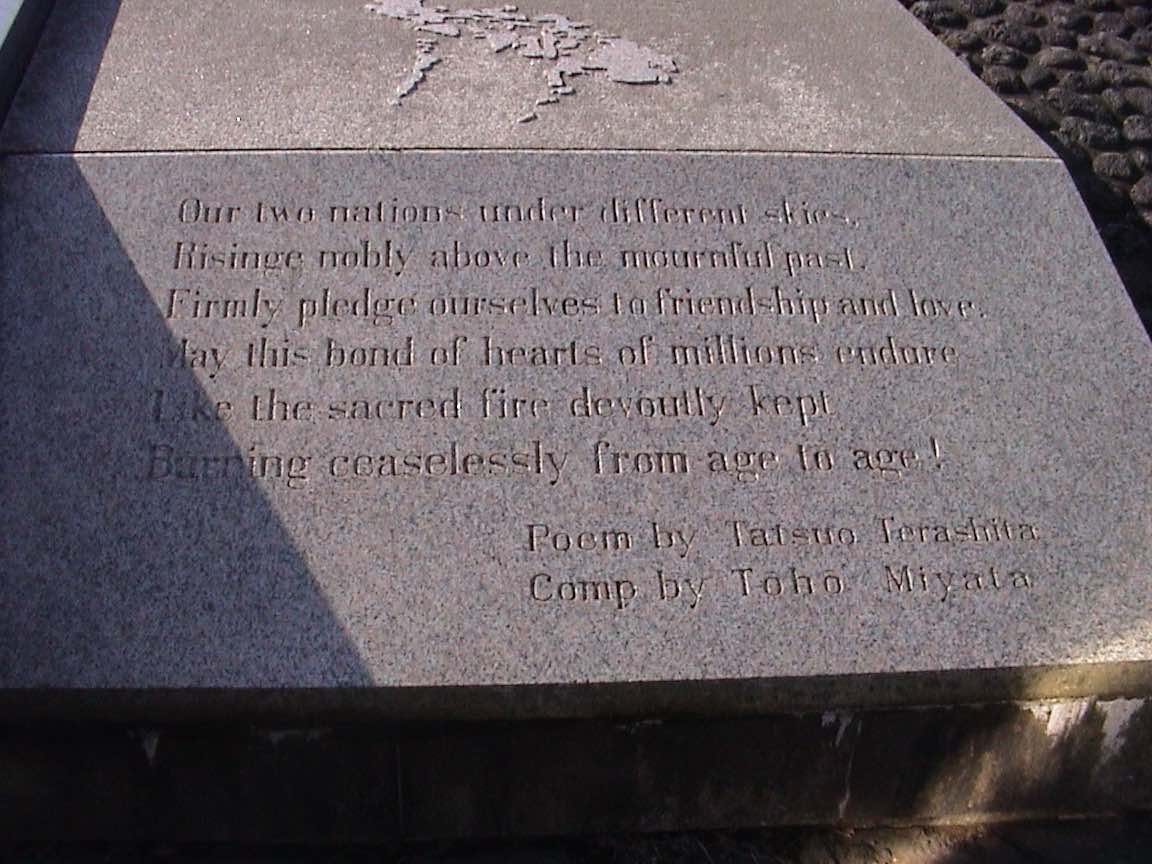

同碑には、同じく報道班員として徴用された寺下辰夫の次の詩が、日英対訳で刻まれている。

雲へだつ/ふたつの国の同胞が/互の慨き 乗り越えつ/緊く結びし 心とこころ/友愛の浄火 仄々と/永劫不滅に/ああ、燃えにぞ 燃えよ[32]

これら「日比慰霊」のテキストには、それぞれの国家・民族のために戦い倒れた日比の戦没者を、その遺族やフィリピン戦を経験した元将兵(以下、生還者)が、互いに平等に追悼して親善を尽くそうという、一言でいえば尾崎の言う「恩讐を絶する」発想があらわれている。逆にここに記述されていないのは、日比間の加害と被害の関係である。「英霊」を冒涜することのないよう、むしろ日比双方の死をたがいに関連付けることなく並列して弔うことで日比和解を実現したいという期待が、そこには表れている。さらに英語による対訳が付されていない尾崎のテキストが語る、民族の死(儚き民族の夢の…)、更新と再生(新しき民族の生命…)の主題は、あくまで敗戦と復興という戦後日本の文脈において語られ得るものであって、戦禍のなかで民族の自由を回復し生存を維持したことに意味を見出す比側には、とうてい共有できる観念ではなかったことも指摘しておかなければならないだろう。

日比慰霊会そのものは、その後の遺骨収集事業や慰霊の営みには直接関与しなかった。しかし、ここで示された「日比慰霊」の発想は、その後の戦没者慰霊をめぐる日本側の「ふるまい」のなかに、さまざまのレベルで繰り返し表れることになる。たとえば、尾崎の碑文と全く同一の碑文が、一九七三年、バギオ市に日本とバギオの両ライオンズクラブが寄贈した「日比友好庭園」内の「英霊追悼碑」の横に建碑された。また、一九七二年、愛知県三ヶ根山頂に建立された「比島観音」像のもとに林立する諸部隊碑と並んで、一九七九年三月には母子像をかたどった「フィリピン人戦争犠牲者乃碑」が建てられた[33]。その意味で、日本人の側に幅広く存在した態度を代表していたということができるだろう。

第一回遺骨収集政府派遣団

それでは、実際に行われた遺骨収集政府派遣団は、フィリピンにおいてどのような「ふるまい」を見せたのであろうか。外務省記録によれば、一九五七年十一月、現地新聞報道によって計画の実施を知ったマニラの日本大使館がもっとも憂慮したのは「一般の対日感情そのものが必ずしも良好ではなく、遺骨収集作業によりあるいは往時の惨禍の記憶が蘇ることなしと保証し難」いことであった[34]。したがって「できるだけパブリシティーを与えず、地味に取進める心がけが肝要であり、また日本においても過去の戦禍をよみがえらせ、比側を刺激するような報道が行われないよう指導」することが必要と考えられた[35]。このように当時、遺骨収集と日比和解を結びつける発想は日本政府には無く、「対日感情」の厳しさを背景として、できるだけ静かに実施したいというのが外務省の発想であった。

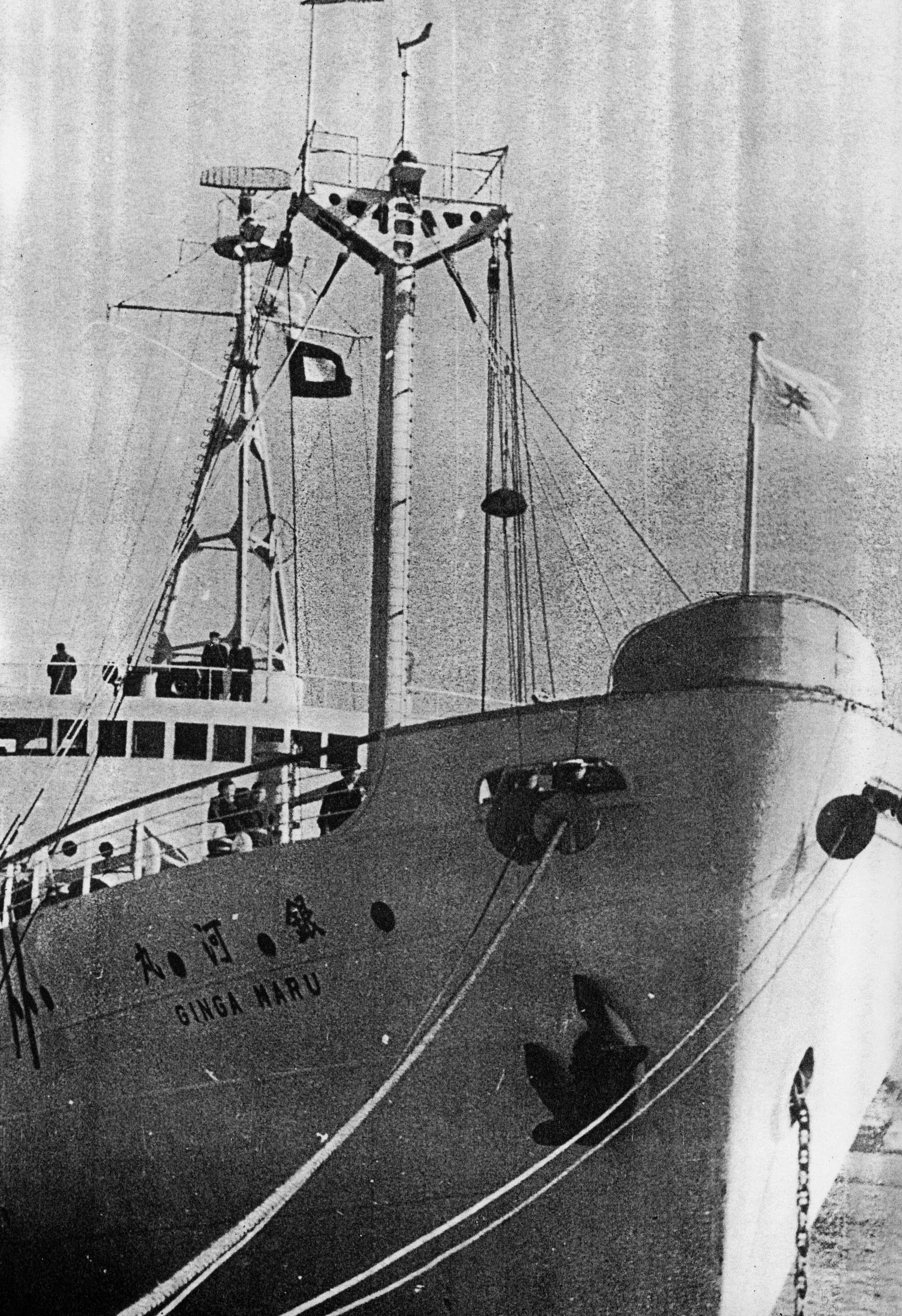

もちろん、全くパブリシティーを与えないことは不可能であった。一九五八年一月、運輸省航海訓練所の練習船・銀河丸で到着した派遣団[36]の表敬訪問に際して、カルロス・ガルシア大統領が「死者に敬意を払う共通の感情ゆえに、あらゆる困難が克服されて、この派遣団がフィリピンでその任務を果すためについにやって来た」ことを歓迎し、政府諸機関にあらゆる便宜を払うように命じる声明を発表したことは、フィリピンでも大きく報道された。各紙の報道は冷静であったが、大使館はとくにマニラ・クロニクル紙の社説に注目して、同社説が派遣団への官憲・国民の協力を訴えるとともに、「収骨団は各方面で敵意に満ちた民衆に会うかも知れないが、是れは戦時中の日本兵の残虐行為が深く印象に残っているからである。今次収骨団は遺骨収集のみならず、何故日本兵があのような行為をしなければならなかったかを比国民に納得(原文では「説明」、筆者)させなければならない」と述べていることを本省に報告している[37]。

もちろん、全くパブリシティーを与えないことは不可能であった。一九五八年一月、運輸省航海訓練所の練習船・銀河丸で到着した派遣団[36]の表敬訪問に際して、カルロス・ガルシア大統領が「死者に敬意を払う共通の感情ゆえに、あらゆる困難が克服されて、この派遣団がフィリピンでその任務を果すためについにやって来た」ことを歓迎し、政府諸機関にあらゆる便宜を払うように命じる声明を発表したことは、フィリピンでも大きく報道された。各紙の報道は冷静であったが、大使館はとくにマニラ・クロニクル紙の社説に注目して、同社説が派遣団への官憲・国民の協力を訴えるとともに、「収骨団は各方面で敵意に満ちた民衆に会うかも知れないが、是れは戦時中の日本兵の残虐行為が深く印象に残っているからである。今次収骨団は遺骨収集のみならず、何故日本兵があのような行為をしなければならなかったかを比国民に納得(原文では「説明」、筆者)させなければならない」と述べていることを本省に報告している[37]。

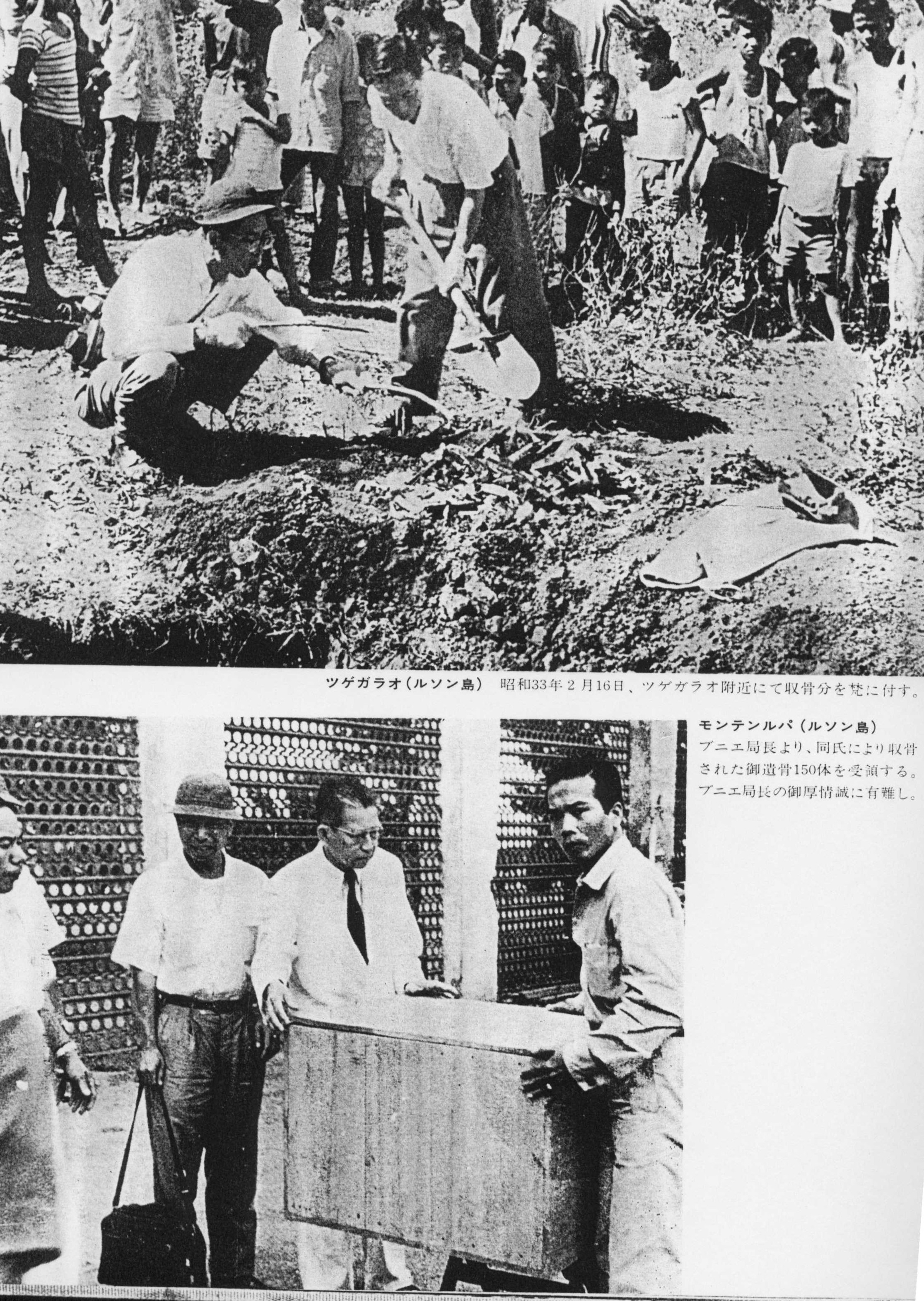

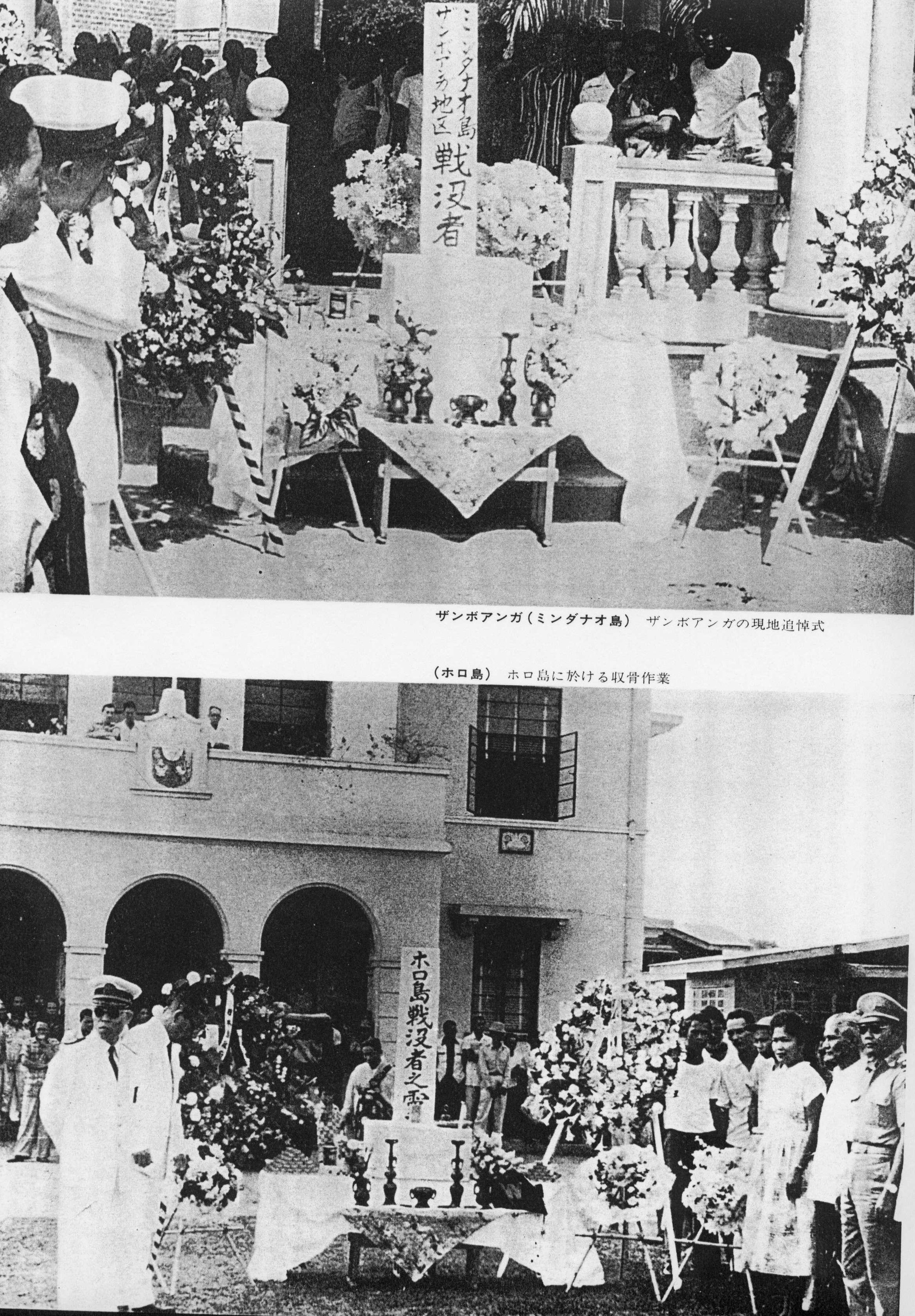

派遣団一行は、このあとルソン班とビサヤ班に分かれ、各地の戦跡をたずねた。ルソン班はマニラから北上してタルラクを経てバギオ、ボントック、キヤンガン、ツゲカラオに至り、さらに南下してバンバン、サンホセ、マニラおよびその東方山地で遺骨の収集作業にあたった。一方、ビサヤ班は、レイテ、サマール両島から始めて、ミンダナオ島ダバオ、サンボアンガを経て、ホロ島に立ち寄ったのち北上して、セブ、ネグロス、イロイロ、パラワン、ルバング島を経てマニラに帰還した。両班ともおよそ一ヶ月の行程である。収骨の総数は二五六一柱にのぼったが、うち身元が判明したのは僅かに遺骨が二柱、遺品(国旗)二点にとどまった。十数年の歳月にわたる熱帯の気候により風化が進んで地表に遺骨が散乱している状況にはなく、そのほとんどが埋葬されたもの、洞窟内にあったもので、限られた日数と治安上の問題からジャングルの奥深く踏査することはできず、「可能な地点での省庁遺骨の収集と現地追悼を行なったのが精一杯」であった[38]。

派遣団一行は、このあとルソン班とビサヤ班に分かれ、各地の戦跡をたずねた。ルソン班はマニラから北上してタルラクを経てバギオ、ボントック、キヤンガン、ツゲカラオに至り、さらに南下してバンバン、サンホセ、マニラおよびその東方山地で遺骨の収集作業にあたった。一方、ビサヤ班は、レイテ、サマール両島から始めて、ミンダナオ島ダバオ、サンボアンガを経て、ホロ島に立ち寄ったのち北上して、セブ、ネグロス、イロイロ、パラワン、ルバング島を経てマニラに帰還した。両班ともおよそ一ヶ月の行程である。収骨の総数は二五六一柱にのぼったが、うち身元が判明したのは僅かに遺骨が二柱、遺品(国旗)二点にとどまった。十数年の歳月にわたる熱帯の気候により風化が進んで地表に遺骨が散乱している状況にはなく、そのほとんどが埋葬されたもの、洞窟内にあったもので、限られた日数と治安上の問題からジャングルの奥深く踏査することはできず、「可能な地点での省庁遺骨の収集と現地追悼を行なったのが精一杯」であった[38]。

派遣団は、フィリピンからどのように迎えられたと感じたであろうか。遺骨収集の約一年前に作成された「比島方面地点別遺骨収集概況表」は、ほとんど各地について「激戦地だったため対日感情悪し」といった注意事項が記入されている[39]。しかし派遣団の報告日誌には「対日感情」の悪さについての記述は皆無で、どの場所でも、現地の市長、警察、軍の積極的な協力によって作業が予想以上にスムーズであったことが記されている。生還者であった柏井事務官も相当の「お返し」を覚悟していたが「案に相違して、仲々親日的であったのには驚いた[40]」という。一方、同行記者の報道では、レイテ島では「警備に来た警官が『見よ東海の』の歌を一節全部うたって聞かせるなど明るい空気」という記事もあるが、サンボアンガでは「収骨団に石を投げつけ『バカヤロウ』と日本語で浴びせる」者もあり、「ビルマや西部ニューギニアでは住民が先立って案内にたった話がいくつか伝えられているが、ビサヤ地区ではレイテ島とダバオ地区で二、三あっただけ。ほとんどの土地で“バカヤロー”という言葉が浴びせられた」と報じている[41]。派遣団が直接に接した政治家、官吏、軍・警察にはその厚意を感じる一方、直接関係しない住民一般の反応には依然として厳しさを味わったと見てよいだろう。

派遣団は、フィリピンからどのように迎えられたと感じたであろうか。遺骨収集の約一年前に作成された「比島方面地点別遺骨収集概況表」は、ほとんど各地について「激戦地だったため対日感情悪し」といった注意事項が記入されている[39]。しかし派遣団の報告日誌には「対日感情」の悪さについての記述は皆無で、どの場所でも、現地の市長、警察、軍の積極的な協力によって作業が予想以上にスムーズであったことが記されている。生還者であった柏井事務官も相当の「お返し」を覚悟していたが「案に相違して、仲々親日的であったのには驚いた[40]」という。一方、同行記者の報道では、レイテ島では「警備に来た警官が『見よ東海の』の歌を一節全部うたって聞かせるなど明るい空気」という記事もあるが、サンボアンガでは「収骨団に石を投げつけ『バカヤロウ』と日本語で浴びせる」者もあり、「ビルマや西部ニューギニアでは住民が先立って案内にたった話がいくつか伝えられているが、ビサヤ地区ではレイテ島とダバオ地区で二、三あっただけ。ほとんどの土地で“バカヤロー”という言葉が浴びせられた」と報じている[41]。派遣団が直接に接した政治家、官吏、軍・警察にはその厚意を感じる一方、直接関係しない住民一般の反応には依然として厳しさを味わったと見てよいだろう。

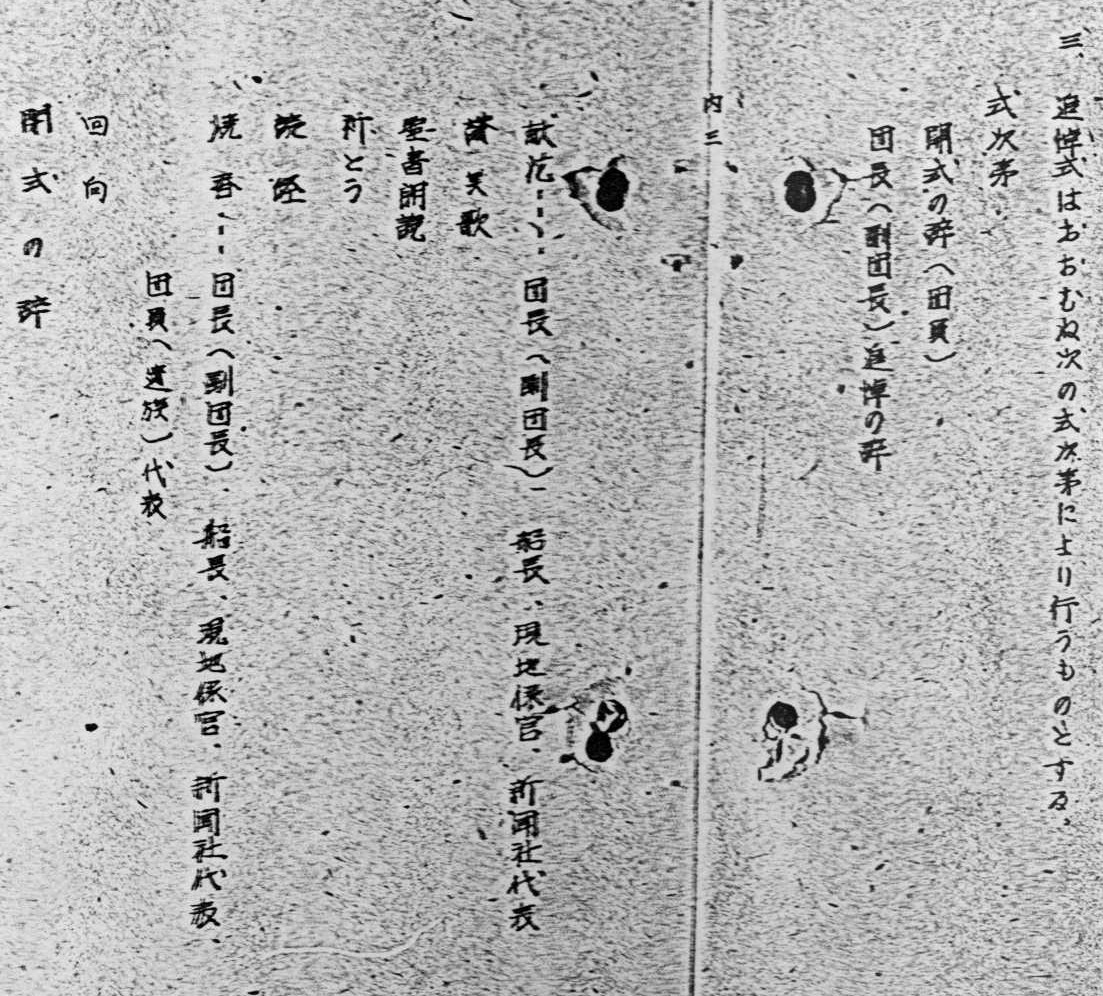

追悼式の風景

政府派遣団は収骨だけでなく現地では戦後はじめてとなる追悼式を各地で行った。追悼式は、収骨地点で日本人だけによって営まれることもあったが、多くの場合、教会の庭あるいは市役所・町役場前など公共の場所で――現地住民多数が見守るなかで――中央に戦没地区名を沿えた「戦没者之霊」と記した白木の札を立てた仏式の祭壇を設営、祭壇の両側には日本国政府、靖国神社奉賛会等の花輪を立てて行なわれた[42]。

政府派遣団は収骨だけでなく現地では戦後はじめてとなる追悼式を各地で行った。追悼式は、収骨地点で日本人だけによって営まれることもあったが、多くの場合、教会の庭あるいは市役所・町役場前など公共の場所で――現地住民多数が見守るなかで――中央に戦没地区名を沿えた「戦没者之霊」と記した白木の札を立てた仏式の祭壇を設営、祭壇の両側には日本国政府、靖国神社奉賛会等の花輪を立てて行なわれた[42]。

ここで注目されるのは、第一回派遣団に限って、追悼行事が原則として日比合同で営まれた点である。式次第の指示書によれば、追悼式では団長ないし副団長が「追悼の辞」を述べたあと、献花に続いて比側がまず賛美歌をうたい、神父が聖書を朗読、祈祷を行い、しかるのち日本側から僧侶の読経、焼香、回向が行なわれることになっていた。

しかしこれらの行事が、その実質において日比合同と言えたかどうかは、きわめて疑問である。賛美歌が歌われたという以上に、比側の参加目的や実態――誰を追悼するために参加したのかを示す説教や祈祷の内容――は知ることができない。一方、フィリピン各地合計二〇ヶ所で読み上げられた「追悼の辞」は記録が残されているが、その内容はもっぱら日本人戦没者を慰霊する内容となっているからである。

しかしこれらの行事が、その実質において日比合同と言えたかどうかは、きわめて疑問である。賛美歌が歌われたという以上に、比側の参加目的や実態――誰を追悼するために参加したのかを示す説教や祈祷の内容――は知ることができない。一方、フィリピン各地合計二〇ヶ所で読み上げられた「追悼の辞」は記録が残されているが、その内容はもっぱら日本人戦没者を慰霊する内容となっているからである。

事前の調査では「防御戦闘の準玉砕地」で「原住民の居住地が戦場となったところ多く……対日感情は悪い[44]」と記されたツゲカラオの例を見てみよう。二月十六日午後、メソジスト教会で挙行された追悼式には「比国善男善女約百名が参列し、聖書朗読、賛美歌のコーラス等日比親善ほほえましい光景」を呈したと報告日誌には記載されている(同様の記述は各地で繰り返されている[45])。一方、「追悼の辞」は以下の通りである。

ここに九千万国民を代表し、カガヤン地区で戦没された第百三師団およびその他の陸海軍部隊将兵ならびに邦人の御霊に申上げます。

あなた方はカガヤン地区の守備に任じられておりましたが連合軍のアパリ上陸に当り、ツゲカラオ付近でこれを遊撃し寡兵よく衆敵を拒止し、方面軍の背後を安全にされました功績は高く評価され国民ひとしく感激しているところであります。それにも拘わらず戦後十数年あなた方の御遺がいを戦野にさらしたままお迎えすることも或は御霊をお慰めすることもできなかったことは国際事情によるとはいえながら国民特に御遺族にとって堪えがたい苦痛でありました。

最近日比国交回復し、比国政府の許可をえて今日漸く私共が国民を代表し慰霊収骨のため参った次第であります。

今や日本も終戦の創いを打拂い民主国家として立派に立ち上がりつつあり又御遺族も万苦を乗り越えて着々生活の安定をとりもどそうと渾身の勇を振っておられることを報告することができますことはせめてもの慰めでありましょう。どうぞ祖国のことは御案じなく安らかに御眠り下さい。

ここにうやうやしく祭壇を設け在天の御霊に追悼の誠をひれきします[46]。

「御霊に申上げます」ではじまる語りは、各地の「追悼の辞」で同様に繰り返されている。比側の死者に対する追悼の欠如、戦没者を顕彰するため語られた各地の戦史に比側への配慮が見出せない点も同じである。二月二七日午後、マニラ東方のアンチポロ・タグバックの山中で挙行された、恐らくその状況から比側が列席していなかったマニラ地区追悼式では、次のような戦史が語られた。

マニラおよびその東方拠点は比島における政治軍事上の中枢でありましたので岩淵少将の指揮するマニラ防衛隊を首都に配し軍主力はその東方拠点に布陣したのでありますが昭和二〇年一月九日リンガエン湾より大挙上陸した連合軍はクラーク地区の我が部隊を撃破し、怒涛のごとくマニラに殺到して来ました。

あなた方は或はマニラの市街戦に或はマニラ東方拠点の陣地攻防戦に死力を尽して奮戦し、連合軍を永くこの地に牽制して本土上陸を不可能にされた功績は国民ひとしくあなた方の殉国の御霊に敬虔の念を捧げ一日も早く慰霊の機会を求めお迎えし度い気持で一杯でありました……[47]。

派遣団を構成した厚生事務官たちの多くは旧軍人であり、追悼の対象である戦没者・戦友を汚したくないという心情は、過去を直視することに勝っていた。これらの「追悼の辞」が仮にその場で翻訳されて比側の目に触れていたとすれば、それらが受け入れられたとは到底考えられない。なぜ、これらの死者たちがマニラ戦に象徴されるような残虐行為の加害者にならなければならなかったのか。マニラ・クロニクル紙が期待した「説明」は、そこには語られていなかったのである。

戦没者遺族とフィリピン

このようにして「遺骨処理」というかたちで始まった戦没者の慰霊事業を、遺族は、当時どのように見守っていたのであろうか。一九五一年十一月の『日本遺族通信』には、遺骨収集計画の具体化の動きについて「遺骨を大事にされるよろこびもさることながら、世の荒波にもまれて生身を養ないかねている大方の遺族たちにとってはこちらが骨にならないうちにもうすこし大事にしてもらいたい[48]」と語っている。戦後、生活難に喘いでいた遺族や旧軍人にとって、喫緊の問題は慰霊よりも生活であり、とりわけ一九四五年、占領軍の指令で廃止された軍人・遺族恩給の復活であった。

戦前の軍国主義を物質面で支えていた軍人・遺族恩給が廃止されたことは、空襲等の一般の戦災遺族が同様の境遇に置かれていたことを考えれば必ずしも差別とは言えなかったが、戦前の厚遇との落差の激しさや戦後の軍隊批判の風潮から、旧軍人・戦没者遺族の多くは戦後社会の冷たい視線を感じて、強い被害者意識をもつようになった。そして一九四七年に発足した日本遺族厚生連盟(後の日本遺族会)は、政府・与党に対する激しい陳情活動と保守政党を支える選挙動員を通じて、強力な圧力団体に成長することになる。講和後、一九五二年には「戦傷病者戦没者遺族等援護法」で遺族年金が復活、翌五三年には恩給法改正にり軍人恩給が復活したが、その給付額は遺族等の納得する額ではなかったので、給付改善や特別給付金等の獲得が、しばらくは日本遺族会の最大の運動目標であった[49]。

もちろん、日本遺族会が給付改善の圧力を政治にかけるうえでも、慰霊は遺族としてのアイデンティティの拠りどころでもあったから疎かにされていたわけではない。『日本遺族通信』には、創刊当初から靖国神社の春季・秋季の例大祭が報じられ、「靖国暦」を遺族会で取りまとめて頒布するなど、日本遺族会と靖国神社が深く結びあっていた有様が示されている。敗戦後、宗教法人化されて一時荒廃した靖国神社は、日本遺族会からみれば国家による遺族冷遇の象徴でもあり、「靖国神社奉賛会」は日本遺族会のもう一つの顔でもあった。しかし、一九五〇年代、靖国神社はまだ遺族会最大の問題とは言えなかった。日本遺族会の主催する全国戦没者遺族大会で「靖国神社および護国神社の国又は地方公共団体による護持」が決議要求十二項目の十一番目に初めて盛り込まれるのはようやく一九五六年一月のことであり、まだこの頃までは、あくまで「国家権力の下に、戦争に従事させられ、尊い身命を祖国のために捧げた人々」に対する国家補償と弔慰を要求すること、そして、二度と遺族・遺児を作らないために、「平和日本建設に邁進すると共に、戦争防止、ひいては世界恒久平和の確立を期し以て全人類の福祉に貢献すること(『日本遺族通信』題字下の標語)」が、遺族を団結させる目的意識であった[50]。

このような時期に行われたフィリピン遺骨収集団の帰国を報じた『日本遺族通信』九四号(一九五八年二月)の扱いは、一般紙と比較しても小さなもので、当時の遺族の関心が、まだ経済諸要求に向いていたことをうかがわせる[51]。しかし一方、一九五九年はじめの同通信には、日比遺族の交流開始を告げる幾つかの重要な出来事が紹介されている。

まず、一九五八年十二月、ガルシア大統領の訪日団一行に同行したフィリピン戦争寡婦会のヘスス会長、キエラフ副会長が靖国神社に参拝して、日本遺族会の手厚い歓迎を受けた。このときヘスス会長は、「今日この神聖なる神社に参拝する機会に恵まれ、まことに光栄に存じております」と述べたうえで「このたびの戦争に於ての悲しかったことは、今更語らず」世界平和実現のために尽しましょうと挨拶した、とされている。日本遺族会にとって、海外の遺族会や退役軍人会および軍との関係は、きわめて重要であった。とりわけ彼等が靖国神社を日本における事実上の無名戦士の墓と認知してこれを表敬する場合、彼等はこのうえのない賓客として遇された。このあとヘスス、キエラフ両夫人には、日本遺族会を代表して山下・本間両将軍の夫人が約一週間ほとんどつききりで付き添い、東京周辺の母子寮、孤児院などの諸施設などを案内して交友を深めた[52]。

一九五九年十二月には、神奈川県の内山岩太郎知事が提唱した「アジヤ善隣国民運動」で集まった募金(三千数百万余円)により、マニラ大聖堂再建のためセメント袋六万袋が寄贈され、聖堂竣工を機会に、同県知事とともに神奈川県遺族連合会長の佐藤信(のちの日本遺族会副会長、一九七七―七九年)が献堂式に招待された。大統領以下三権の長とカトリック大司教に続く最高の席次を与えられて式典に参列した後、大統領を表敬した内山と佐藤に対して、ガルシアは「(献堂式に)参列していた多数のマニラ市民が今回セメント贈呈などに現われた日本国民の行為を率直に受け入れ日本に対する旧怨を忘れ、これからは両国民が提携して行くべきだと話し合っていたが、自分も全く同感である」と述べたとされる[53]。

これら『日本遺族通信』の記事は、日本側の海外渡航制限と比側の日本人に対する厳しい入国制限のために日比間の人的交流が極端に制限されていた時代における、準公的なレベルに限定されていた遺族交流の風景を、日本側から描いたものである。これに対して、個人による慰霊巡拝の、ほとんど伝説的な先駆けとして知られているのが、一九六一年十二月、当時八〇歳の高齢で亡息の終焉の地を求めてボントックを娘と共に訪れた衣川貞の例である。このような早い時期に慰霊巡拝が実現したのは、周囲の同情と幸運が重なった非常に例外的な事例であった。手記には日比関係者への感謝が縷々記されている。ところで、衣川貞の亡息・嘉雄は、通訳とはいえ、日本軍圧制の象徴であった憲兵隊(マニラ水上分憲隊)の所属であった。ケンペイタイと口にしたとき「一旦は皆はっと色めいた」と貞は語っている。しかし、フィリピンの人々は、ボントックまで娘と共に着物姿でやって来た老母に優しかった。貞は比側の被害感情に気がついており、「大勢のフィリツピン人達の中には……複雑な気持の人が今も多い筈です。私達はその一人一人の胸の奥に触れる時間もきつかけも無く、唯、偶々時よく所よく、自然に醸し出された周囲の雰囲気がよかつたが為に、短い滞在の間よい面にだけ触れ、よい気分にだけ浸つて帰国出来たことが、不思議な程仕合せだつたと思つてゐます」と謙虚に述べている[54]。

以上に挙げた幾つかの例を通じて、日本人遺族に対して、比側は、この時代フィリピンがもっとも「対日感情」の悪い国に数えられていたのとは異なり、公私いずれの場でも、「恩讐」を絶したい日本側の期待に応じていたように見える。とはいえ、日比の加害と被害の関係は、当時、語る必要も無いほどに明白であった。そのうえで比側が「今更過去を語らず」と言うとき、語らないこと自体が、日本に対する発話として意味付けられていたと考えることもできる。そして、このような発話の意味に対する理解の有無にかかわらず、比側と交流した日本人がその寛容に意外の感をもつ経験が累積した結果、早くも一九六〇年代に入ると、「対日感情の好転」が語られ始めた。一九六二年十一月の皇太子夫妻フィリピン訪問に対する比側の熱烈な歓迎ぶりは大きく報道されて、この経験を国民的に共有させることにもなった。その結果、「過去は水に流す」「若い世代に育つ親愛感」(『毎日新聞』)と手放しの楽観的な見出しを掲げる記事まで現れたのである[55]。

以上に挙げた幾つかの例を通じて、日本人遺族に対して、比側は、この時代フィリピンがもっとも「対日感情」の悪い国に数えられていたのとは異なり、公私いずれの場でも、「恩讐」を絶したい日本側の期待に応じていたように見える。とはいえ、日比の加害と被害の関係は、当時、語る必要も無いほどに明白であった。そのうえで比側が「今更過去を語らず」と言うとき、語らないこと自体が、日本に対する発話として意味付けられていたと考えることもできる。そして、このような発話の意味に対する理解の有無にかかわらず、比側と交流した日本人がその寛容に意外の感をもつ経験が累積した結果、早くも一九六〇年代に入ると、「対日感情の好転」が語られ始めた。一九六二年十一月の皇太子夫妻フィリピン訪問に対する比側の熱烈な歓迎ぶりは大きく報道されて、この経験を国民的に共有させることにもなった。その結果、「過去は水に流す」「若い世代に育つ親愛感」(『毎日新聞』)と手放しの楽観的な見出しを掲げる記事まで現れたのである[55]。

これに対して、通産省官僚でフィリピン戦生還者として自ら望んでフィリピン大使館に出向した土谷直敏は、短期訪問者たちが「対日感情が思ったよりも良い」という感想を残して日本に帰るようになりはじめたことに危機感を抱いて、一九六三年、日本がフィリピンに残した戦争の傷痕がいかに大きいかを強調した「対日正常化への道はまだ険しい」とする論考を『経済往来』に寄せた[56]。戦争体験から比側の被害感情を理解できる者が観察すれば容易に看取できる厳しい「対日感情」が、「善意」の短期訪問者達には伝わらないことに土谷は危機感を抱いたのである。しかし、このような論考が出たこと自体、日本側の抱く比側の「対日感情」イメージが大きく変化しはじめたことの証左と言えるだろう。

3 戦跡巡拝者の急増と慰霊碑の建立

一九六〇年代後半、フィリピンにおける日本人戦没者慰霊の営みはにわかに膨張して、一九七〇年代後半にかけて、ひとつのピークを迎えることになる。これらの営みを通じて日本政府・日本人はどのように「ふるまった」のだろうか、またどのようなフィリピン認識を示したのだろうか。次にまず、戦跡巡拝者の急増を背景にした政府慰霊碑の建立問題の展開を検討する。

高度経済成長と戦没者慰霊問題の構造変化

一九六五年、日本遺族会は次年度予算に向けた政府要求事項に、はじめて遺骨収集の徹底的実施、戦没者慰霊塔の建立、墓地の整備、戦没者遺族の戦跡巡拝・墓参等の実施への協力と助成を盛り込むとともに、一九六六年以降、自ら大規模な慰霊巡拝団を組織して、フィリピン等への戦跡訪問を開始した[57]。衣川貞母子の戦跡巡拝からおよそ五年後のことである。一方、日本遺族会等の要求に応えて遺骨収集を再開した厚生省援護局は、一九六八年二月、「従来の遺骨収集を補完し最終的措置を行なうため」遺骨収集の本格再開を決定した[58]。さらに一九七二年から「遺骨収集にあたっては、日本遺族会等民間団体の協力を要請する」ことになり、派遣団の規模は一気に拡大、一九七三年から七五年にかけて四回にわたって実施されたフィリピン戦没者遺骨収集団には、民間協力団体(日本遺族会、フィリピン戦友会、日本青年遺骨収集団等)から多いときで一一三名、少ないときでも八八名が参加した[59]。その後、一九九六年までに沖縄・硫黄島や遺骨引取を含めて政府が実施した遺骨収集事業の総数は二六八回を数えることになる。また、この間に政府が建立した海外戦没者慰霊碑も十四棟を数え、政府派遣による慰霊巡拝も一〇一回に達した[60]。

このような政府による海外戦没者慰霊の営みの膨張は、一九六〇年代半ばに顕在化した幾つかの面での戦没者慰霊問題の構造変化がもたらした結果であった。まず指摘できるのが、日本経済の高度成長による所得の上昇、旅客航空機利用の普及などを背景として、海外渡航の自由化(一九六四年)を契機に、戦没者遺族や生還者による戦跡巡拝旅行が急速に普及しはじめたことである。一九六九年の朝日新聞には、ジェット機によるフィリピンやビルマへの巡拝旅行が急増した様子を報じた「戦跡めぐりも『高度成長』」と題した記事があらわれている[61]。なかでもフィリピンには、もっとも盛んに巡拝旅行が行なわれ、元在留邦人遺児の梶原譲と生還者の西本正巳が企画した「フィリピン戦跡訪問団」は、一九六六年以来八四年までに二〇〇回以上、約一万四千名の人々をフィリピンに案内した[62]。もちろんこれも全体の中では一部に過ぎなかった。

遺族・生還者による巡拝旅行の爆発的増加は、慰霊問題に様々の影響を与えた。巡拝者のなかには、独自に遺骨収集にあたり、これを厚生省に納骨する者も現われた(一九七六年までに四三〇〇柱にのぼった[63])が、一方、「冷酷な厚生省には絶対に納めず[64]」として密かに身元不明の戦没者遺骨を私的に持ち帰る者もあった。彼ら市井の巡拝者たちは、政府の統制外にあっただけでなく、国家のために犠牲になった肉親への思いや、戦後の遺族や旧軍人が受けた冷遇に対する遺恨から、政府不信を抱く者も少なくなかった。政府慰霊碑の建立が一向に捗らないことから、私的建碑の動きも表面化した。このような遺族の声に押されて、一九六七年、熊本県が独自に遺骨収集を実施、慰霊碑を現地に建立するなど、地方公共団体による独自の動きも始まった[65]。このように、人々の慰霊巡拝の波に押され、またその不満を吸い上げる必要から、政府と日本遺族会も対応を急がなければならなかった。一九六八年の決定で厚生省が地方公共団体や民間団体による遺骨収集事業を認めず、現地訪問は現地慰霊及び戦跡巡拝とするように指導したのは、その表れであった。

援護政策に対する最大の圧力団体としての日本遺族会が慰霊問題への関心を急速に強めたこと、しかもそれが「靖国神社法案」問題として政治的に先鋭化したことも、海外慰霊問題と、間接的だが重要な関連性をもっていたと考えることができる。一九六二年まで戦没者の妻に対する特別給付金などの経済要求を筆頭に掲げていた日本遺族会は、その実現の翌年からは、政府に対する要求項目の第一位に「靖国神社の国家護持」を掲げ[66]、一九六四年五月には、『日本遺族通信』題字下の標語もガラリと変えて「英霊の顕彰」を筆頭に掲げる一方、それまでの「平和日本の建設」、「戦争防止」、「世界恒久平和の確立」という平和主義のメッセージを題字から削除してしまった[67]。すでに指摘した海外慰霊問題が遺族会の要求事項に組み込まれたのは、ちょうどこの前後のことである。

以後、一九七五年まで日本遺族会は「靖国神社国家護持」法案を立法要求の筆頭に掲げ、「外から見ると、政治的にはきわめてイデオロギッシュで『靖国信徒』の宗教団体ではないかと思わせるイメージが定着[68]」していった。このような日本遺族会の変化もまた、経済の高度成長や遺児の成人・就職で遺族の経済生活が安定するにつれ慰霊に対する関心が高まったことをひとつの要因としていた。また、一九五〇年以降、今日に至るまで、日本遺族会は参議院でその擁立候補を常に全国区で上位当選させ、遺族会出身議員は自民党のなかでも次第に地位を高めて、徳永正利(元事務局長)は一九八〇年、参院議長にまで登りつめた。このように日本遺族会は圧力団体としてだけでなく国政選挙でも大きな成功を収めたものの、戦没者の親・配偶者・遺児の三世代で構成されるがゆえに人口学的には会員の減少と高齢化が不可避な条件下で、運動のモメンタムを保つ決め手として慰霊と取り組んだことも、無視できない要素であった。

しかし、遺族運動が靖国神社と結びついて先鋭化したことは、政教分離をめぐって遺族を分裂させる契機とならざるを得ず、一九六九年、キリスト者遺族の一部は日本遺族会と袂を分かって平和遺族会運動を立ち上げ、両者は激しく対立することになる[69]。このような文脈のなかで、海外戦没者の慰霊巡拝や遺骨収集問題は、イデオロギーや宗教を超えた海外戦没者遺族全体の関心事であり、日本遺族会主催の巡拝団や、政府派遣遺骨収集団への遺族会青年部の参加は、「靖国問題」に必ずしも強い関心を示さない一般の遺族をも組織に繋ぎとめ得る魅力的な動員の機会を提供した。「英霊の顕彰」を筆頭に掲げるようになった一九六〇年代半ば以降の『日本遺族通信』でも、海外慰霊関係の記事はイデオロギー色が薄く、靖国問題関係の記事と一種のバランスがはかられている。

一方、政府・自民党からみると、政教分離の原則に抵触する恐れが強い「靖国神社」法案を、日本遺族会の満足の行くかたちで決着させるのは、きわめて困難であった。曲がりなりにも法案を憲法の政教分離の原則と整合させるためには、神社祭礼の形式の維持にこだわる靖国神社と日本遺族会の本質主義を満足させることは困難であったし、一九六九年から七五年まで繰り返し提出された靖国神社法案が廃案になったのも、結局、政教分離の原則が壁になったからであった。それだけに受け入れ可能で心理的な慰撫効果の高い遺骨収集や海外慰霊費建立等の要求には積極的に応えようとしたということもできるだろう。

このような戦没者慰霊問題の日本側における構造変化は、日比関係にどのような影響を与えたのだろうか。次に、その変化が、もっとも鮮明に表れた例として、慰霊碑建立問題の展開を検討しよう。

慰霊碑建立問題の展開

フィリピンでは、一九五八年の第一次遺骨収集時、比側の「対日感情」に配慮して、小規模とはいえ他地域では建碑された「戦没日本人の碑」さえ建立されなかった。それだけに戦跡巡拝者の急増は、慰霊碑建立問題をにわかに表面化させた。とりわけ日本遺族会の巡拝団は、マッキンレーの米比軍戦没者墓地と無名戦士の墓を表敬の意味で訪れるのが常で、その墓苑の美しく厳かに保たれている様子に一様に感銘を受け、自国の戦没者を弔う碑のないことに強い不満を感じた。この不満が一方では自国における「靖国神社国家護持」の要求と結びつき、かたや巡拝先における慰霊碑建立の要求へと結びついたのである[70]。

しかし、戦没者慰霊碑が、遺骨収集よりも政治的に敏感な問題であることも明らかだった。たとえ日本人の主観においてそれが慰霊碑であっても、相手国の人々がそこに顕彰の意味を読み込む余地が残されている限り、その国の戦没者顕彰と衝突する恐れがあったからである。したがって、フィリピンの「対日感情」を刺激したくない現地の日本大使館・外務省は、当初、慰霊碑建立問題に消極的であった。

しかし一方、民間による建碑の動きも活発化していた。早くも一九六四年十二月には、笹川良一日本船舶振興会会長が、山下・本間両将軍のほか処刑された戦犯者の処刑場の確認、遺体の発見・収容をめざしてフィリピンを訪問するという出来事があった。このとき笹川が懸賞金つきで両将軍の遺体埋没場所を探そうとしたことや、記者に対して「これらの人々がきれいな墓地に埋葬され、その霊を慰める儀式が行われない限り、日比間に真の友好は確立されない」と発言したことは、フィリピン各紙の激しい非難を浴びた。このとき笹川は、板垣修大使の説得を受け入れて、全ての計画を中止、帰国した[71]。しかし政府が制御できない民間による建碑の動きがこのように具体化するなかで、政府慰霊碑の建立を徒に遅らせるわけにはいかないジレンマに政府は直面することになったのである。

政府慰霊碑の検討が本格化したのは、一九六八年五月二一日、閣議で「フィリピンや南方諸島方面で戦没した将兵の霊を慰めるため墓碑を整備すること」について佐藤栄作首相が関係各省間の協議を指示したことを発端としている[72]。この背景は明らかではないが、同月、自民党は「靖国神社国家護持法案」の次期通常国会への提出を宣言しており、参院選挙が近づいていたこともあり、日本遺族会への配慮が働いていたと考えてよいだろう。

首相の指示にもかかわらず、なおマニラの日本大使館は慎重であった。本省からの問い合わせに対して安川壮大使は、「当国政府の諒解取付けの時期についても細心の配慮」が必要で、また建立予定地についても「マニラ市内やフィリピン人の目につき易い場所には比側が同意する見込みがない」ので、ブラカン州のマニラ市中心部から車で往復一時間半ほどのところにある日本人墓地に小規模の碑を建てるのが適当と考える、と返信した[73]。フィリピン人に対してパブリシティーを与えまいという発想がここでも維持されていることが分かる。この頃ちょうど、山下将軍記念碑が北部ルソン山岳州に建立されるという噂(結果的には誤報)が立ち、各紙がこれを激しく非難するという出来事があったばかりでもあり、慰霊碑建立は時期尚早という見方が依然として大使館の側では強かったのである[74]。

その後も日本遺族会からの建碑促進の圧力は強く、フィリピン協会会長でもある岸信介元首相(佐藤首相の実兄)も建碑促進を政府に働きかけた。その結果、一九六九年十二月、第二次遺骨収集政府派遣団に同行してフィリピンを訪問した大野克一援護局次長は、卜部敏男大使とあらためて慰霊碑建立問題について話し合った。このときも卜部は「比側に言い出す時機については時間を与えてもらいたい」と述べ慎重な姿勢を崩していなかった[75]。

しかしこの問題の「風向き」は、大使館の予想を超えて、すでに急激に変化しつつあった。卜部大使は、マルコス政権が二期目のスタートを切った一九七〇年一月十三日、エルネスト・マセダ官房長官(当時)と会談の際、「観光客誘致につき何か名案はないか」と問われて、おそらく前月の大野との話し合いを念頭において、「全くの私案であるが」と断ったうえで、「太平洋戦争で比国における日本人戦没者の数は約五〇万人の多きを数えるところ、之等遺族は肉親の戦没した比国を訪れ、その霊をとむらいたい希望を強く持っているので、之等戦没者の慰霊碑を市郊外の適当な地に建設すれば多くの邦人が来比することになり、観光客の誘致になるであろう」と話した。これに対して、マセダは「五〇万人という戦没者数に驚きの色を見せ」、慰霊碑問題に大いに関心を示すことになる[76]。

同年四月八日、マセダ長官は卜部大使に対して、慰霊碑(shrine)建設候補地としてバギオ、ボントクおよび山下将軍が降伏したキヤンガン等の案を出して、北部ルソンに観光客を誘致したい考えを示した。この提案をやや性急に感じた卜部は、本件が「全くの私案」であって本省との打合わせも必要なこと、なんといっても時期を選ぶ必要があり、日比通商航海条約批准が実現した後がよいと思われるので「しばらくお待ち願いたい」と述べた。しかし、マセダは「本件は条約批准と別個に進めてよい」ときわめて積極的に日本側の対応を促したのである。ここで比側の関心がもっぱら観光客誘致と外貨獲得にあることは明らかだと卜部は感じたが、「折角先方が乗り気になってきているこの際」具体的話し合いを進めてよいかと、本省に指示を求めた[77]。これに対して厚生省援護局は、外務省に対して、関係遺族の参拝の都合上やはり建立の候補地はマニラ周辺が望ましいなどの希望を回答したので、外務省は卜部に対して、候補地再考を含めて交渉を進めるよう指示した。これと前後して、フィリピン訪問から帰国した自民党の石田博英衆院議員は岸信介元首相および笹川良一にこの件を伝達して賛意を得、政府としても次年度予算で三億円程度の予算が検討される見通しになった[78]。こうしてその後、約一年あまりにわたって候補地の選定を中心に日比政府間で非公式折衝がもたれることになった。

このように政府慰霊碑建立の機運が高まるのと相前後して、噂が漏れ伝わったのであろう、比側民間からの土地提供等の提案が相次いだ。一九七〇年四月にはフィリピン青年会議所が国民感情はとくに若い世代ではもう問題ないとして両国青年会議所で日本人戦没者慰霊碑を立てることを提案[79]、十 月には戦前在留邦人ゆかりの地ダバオから[80]、十二月には、神風特攻隊ゆかりの地パンパンガ州マバラカットやバギオから建碑の意向が寄せられたほか、フィリピンの旅行業者が直接厚生省を訪ねて複数案を提示した[81]。

他方これに先立つ十一月には、山下奉文将軍の墓碑がロスバニオス(処刑地)に遺族と旧部下有志により――卜部大使の時期尚早との説得をふりきって――地権者から土地を有償貸与されて建立された[82]。また翌一九七一年三月には、再びフィリピンを「空手デモンストレーション」のために訪れた笹川良一が、モンテンルパ刑務所の日本人処刑地の埋葬の跡に大理石の碑を建てることを刑務所長に申し出て「即日許可」されたと大使館に連絡があるなど[83]、政府関与の外で民間の建碑がいよいよ現実のものとなってきた。

その後、慰霊碑の建立候補地は二転三転した末、一九七一年六月、比側がマニラの南方、車で約二時間程の景勝地で――フィリピン政府が観光開発を意図していた――カリラヤ貯水池の湖畔を選定して、日本側に強く受入れを求め、当初、難色を示した厚生省援護局もこれを受け入れて場所の選定作業が決着した。そして一九七二年一月、岸信介元首相がフィリピン協会会長として日比友好協会の発会式のためにフィリピンを訪問した際に、カリラヤ「メモリアル・パーク」の建設が公表された。その後、戒厳令施行をはさんで翌一九七三年三月二八日、竣工式がマルコス大統領の臨席のもとに行われたのだった。

慰霊碑の語り――碑銘と碑文――

建立されたカリラヤ慰霊碑は、どのように意味付けられたのであろうか。注目すべきことに、慰霊碑実現の日本側の立役者であった卜部大使は――日比賠償交渉を担当、アジア局賠償部長を歴任した経緯もあり、日比の戦後処理促進に強い意欲をもっていた立場から――比側要人の根回しを進めながら幾度が懸念を表明している。卜部から見ると、比側は政府・民間ともに問題を観光誘致の視点からしか見ていなかったが、観光目的だけで「本件を推進することは好ましくなく」、何とかして「日比両国で真に慰霊の本来の目的にそうようなもの」にすべきであり、そのためには時間が必要だというのが卜部の本心であった[84]。

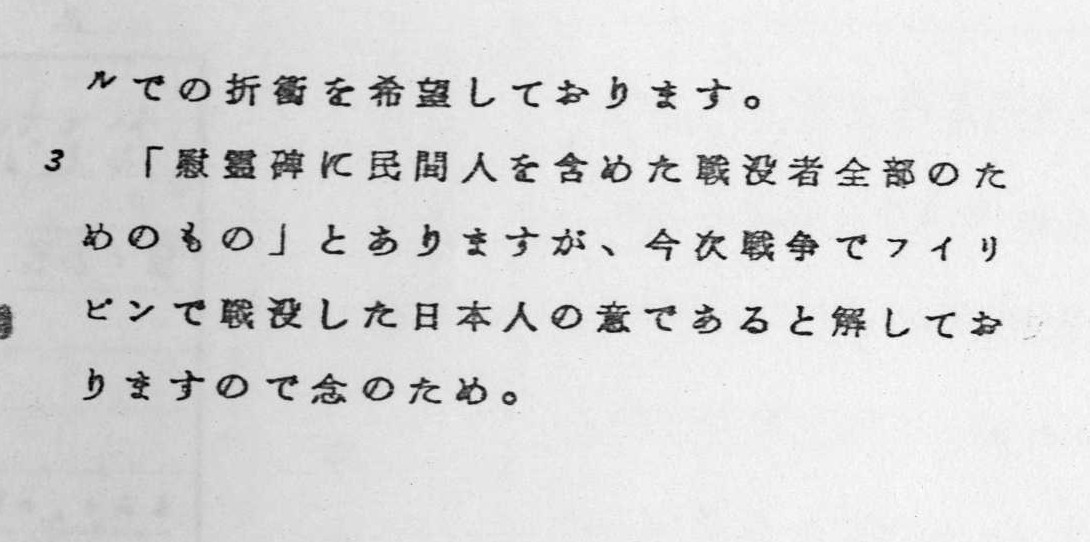

一方、厚生省援護局と卜部の間でも考え方には溝があった。一九七一年一月、比側での根回しをおおむね終えた卜部は、あらためて今後の方針について本省の指示を求める際に自らの考えを述べ「民間人を含めた戦没者全部のためのもの」として「日比両国民ともどもに参詣できるようなものにしたい[85]」ことなど、「日比慰霊」の発想を取り入れることを提案している。これに対して、厚生省援護局は「『慰霊碑に民間人を含めた戦没者全部のためのもの』とありますが、今次戦争でフィリピンで戦没した日本人の意であると解しておりますので念のため」と回答して、日本人を排他的に追悼する碑を意図していることを明確にした[86]。その後、碑銘決定に至る経緯は公開史資料からは明らかではないが、比側も、その後の交渉で慰霊碑の性格にはとくに関心を示さなかったようである。

一方、厚生省援護局と卜部の間でも考え方には溝があった。一九七一年一月、比側での根回しをおおむね終えた卜部は、あらためて今後の方針について本省の指示を求める際に自らの考えを述べ「民間人を含めた戦没者全部のためのもの」として「日比両国民ともどもに参詣できるようなものにしたい[85]」ことなど、「日比慰霊」の発想を取り入れることを提案している。これに対して、厚生省援護局は「『慰霊碑に民間人を含めた戦没者全部のためのもの』とありますが、今次戦争でフィリピンで戦没した日本人の意であると解しておりますので念のため」と回答して、日本人を排他的に追悼する碑を意図していることを明確にした[86]。その後、碑銘決定に至る経緯は公開史資料からは明らかではないが、比側も、その後の交渉で慰霊碑の性格にはとくに関心を示さなかったようである。

こうして、卜部大使が必要だと考えた「日比慰霊」の発想は実現せず、日本政府による海外慰霊碑建設の第一号となったカリラヤ慰霊碑は、碑文はなく、碑銘――「比島戦没者の碑」――だけが刻まれることになった。この碑銘は、なるほど深読みすれば日比双方の戦没者を含意したと解釈する余地が全くないとは言えないので、比側への一定の配慮が感じられる。とはいえ、日本語のみで英語・現地語による対訳が付されなかったことや、卜部に対する援護局の回答からみても、慰霊の対象が日本人に限定されていたことは明らかであった。

こうして、卜部大使が必要だと考えた「日比慰霊」の発想は実現せず、日本政府による海外慰霊碑建設の第一号となったカリラヤ慰霊碑は、碑文はなく、碑銘――「比島戦没者の碑」――だけが刻まれることになった。この碑銘は、なるほど深読みすれば日比双方の戦没者を含意したと解釈する余地が全くないとは言えないので、比側への一定の配慮が感じられる。とはいえ、日本語のみで英語・現地語による対訳が付されなかったことや、卜部に対する援護局の回答からみても、慰霊の対象が日本人に限定されていたことは明らかであった。

翌一九七四年に建立された中部太平洋戦没者の碑(サイパン島)には、「中部太平洋で戦没した全ての者のために」と明記され、対訳が英語および現地語で併記された。またインドネシアの場合は、一九七九年に日本政府が首都ジャカルタへの碑の建立を申し入れたが、インドネシア政府が難色を示しつづけた。漸く一九九四年、西イリアンのビアク島に碑が建立されたが、その碑銘は「第二次世界大戦慰霊碑」、碑文は「戦争がもたらした全ての結果とその悲惨さを再び繰り返さないよう全人類に想起させる為のモニュメントである」であった。このように、碑文・碑銘において戦没日本人に慰霊の対象を限定したのは政府が建立した海外慰霊碑のなかでも例外的だった。逆に言えば、過去の侵略者による閉じられた慰霊が自国で営まれることに、比側は寛大だったとも言えるだろう[87]。

このようにして建立された政府慰霊碑は、巡拝者の急増にともなって、その内容を規制できない私的な慰霊碑の乱立を抑えることをひとつの大きな目的としていた。しかし、その意図に反して、カリラヤ慰霊碑と相前後してフィリピン各地には次々と慰霊碑が建立され始めた。佐藤嘉徳が集録した九六基の慰霊碑(注16)中、建立年が判明している六四基のうち一九七三年までに建立されたのはカリラヤ慰霊碑を含めて七基で、このあとマルコス政権が崩壊過程に入る八三年までの十年間に四九基が、さらに八四年から八八年までの間に八基が建立された。

このようにして建立された政府慰霊碑は、巡拝者の急増にともなって、その内容を規制できない私的な慰霊碑の乱立を抑えることをひとつの大きな目的としていた。しかし、その意図に反して、カリラヤ慰霊碑と相前後してフィリピン各地には次々と慰霊碑が建立され始めた。佐藤嘉徳が集録した九六基の慰霊碑(注16)中、建立年が判明している六四基のうち一九七三年までに建立されたのはカリラヤ慰霊碑を含めて七基で、このあとマルコス政権が崩壊過程に入る八三年までの十年間に四九基が、さらに八四年から八八年までの間に八基が建立された。

これら私設の慰霊碑は、どのように意味付けられていたであろうか。碑銘・碑文からその性格が判別できる八七基の慰霊碑のうち、排他的に追悼の対象を限定しているもの、すなわち個人の追悼碑は七基、部隊など戦没者の所属を碑銘に明記した碑は二〇基にとどまっている[88]。一方、カリラヤ慰霊碑と同様に――慰霊碑、戦没者追悼碑、鎮魂、平和の塔など――追悼の対象を意図的に曖昧に、あるいは包摂的な表現にしている碑が五〇基にのぼる。カリラヤ慰霊碑がひとつの指標として機能したと認めることができるだろう。これら五〇基のうち、碑文を日比、日英、日比英語で併記したり、碑を十字架型にしたり、マリア観音像などを用いることによって、とくに比側への配慮を示すと考えられる碑も二二基を数える。さらにこのほか六基が、日比または日比米の慰霊碑であることを碑銘に明示している。ただしこれらはあくまで碑銘の表記であり、必ずしも日比・日比米が合同で建立したことを意味しない。このほか四基がフィリピン人によって建立されている。

このように、次々と建立された慰霊碑群は、その碑銘や碑文も建立者たちの意図を反映して多様であった。しかし、個人碑・部隊碑も含めて、ほぼ共通して、比側の人々によっても「見られている」ことを意識して、その自己表現が抑制されていること、本章が指摘してきた「日比慰霊」・「日比親善」の発想が表れている場合も多いこと、さらに幾つかの碑では、より深い相互理解の表現をめざした碑も散見されることには注目してもよいだろう。

4.巡拝者たちとフィリピン

前節で検討した慰霊碑の建立は、言うまでもなく、碑を訪れる日本人戦没者遺族や生還者による慰霊巡拝の営みと不可分であった。それではこれらの巡拝者達は、いかなる「ふるまい」とフィリピン認識を示したのだろうか。慰霊巡拝の記録は私的な出版物等を含めると膨大かつ多様だが、かなり明瞭に共通する特徴があることにも気がつく。その代表的な傾向を――『日本遺族通信』を中心に―――指摘しておこう[89]。

巡拝者たちの自画像

羽田空港ゴルフバッグを持つ輩 悲しき御骨に一瞥もくれず[90]

遺族・生還者の世代の日本人は、その思いの丈を短歌に託すことが多い。ここに引用した戦争寡婦巡拝者・川北昌子の短歌は、日比を往復する巡拝者たちが感じていた独特のアイデンティティを示している。夫を戦争で失った中年の女性が目立つ点でも、当時の日本人観光客のなかでも特異なこの団体旅行の人々は、享楽の対象としてフィリピンを訪れる大多数の日本人のなかにあって、自らを特別に生真面目な存在でなければならないと感じていた。彼ら・彼女らは、悪路や旅先の不自由には亡夫・亡友が味わった往時の苦しさを偲び、ホテルやエアコンバスの快適さには何とも後ろめたい気持ちを味わう禁欲的な巡拝者であり[91]、遺族会巡拝団、戦跡訪問団や生還者の導きで、できるだけ故人の戦没地に近づこうと努め、各地の戦跡・慰霊碑の前で線香をあげ、肉親や友の名を叫び、涙した。

弟よ静かに眠れ指さして声を高めて泣きて呼びけり(石原吉晴、遺族)/碑の前に備えし卒塔婆焼くけむりふりかえり見るふりかえり見る(和田まち子、遺族)/亡き友のたおれし野戦に今立てば涙溢るゝ三十一年にして(加藤清敬、生還者) [92]

もちろん涙にくれる「禁欲的巡礼者」を思わせるこれらの自画像が、はたしてどこまで巡拝者全体に当てはまるかは疑問である。慰霊の観光化は比側の意図でもあった。生真面目な巡拝者・川北の記録にも無断外出・朝帰りする生還者への批判の感情が記されており[93]、「豪華な船上の飲食に明け暮れ、同行の遺族の胸中には耐えられない」という指摘や[94]、観光化した慰霊の実情を示す巡拝の記録もある[95]。日本人の死者追悼じたい、通常は、通夜・告別式にせよ、法事にせよ、死者追悼の宗教儀礼だけでなく弔問者をもてなす饗宴からも成り立っていることを考えれば、生真面目な追悼行事と歓楽が巡拝旅行の中に共存することは必ずしも不自然ではなかった。

しかし、一般の観光客とは異なり、比側の「対日感情」に対する懸念や緊張感から巡拝者たちの「ふるまい」が抑制され、場合によっては比側に対する「お詫び」にも結びついたことは注目に値する。日本遺族会第一回ルソン島戦跡巡拝団(一九六六年六月)は、マニラ空港で百名以上のフィリピン遺族会関係者の出迎えを受けたが、このとき巡拝団の岩谷源治団長は、「過去の戦争が、フィリピン及びフィリピン国民に多くの不幸をもたらしましたことを誠に遺憾に存じております。同時に、私どももまた、戦争の犠牲者であり、戦争の忌むべきことを最もよく知っているものであります。それゆえ、私どもは、貴国滞在間日比両国の戦争犠牲者に対し、心からなる弔意をささげるとともに、今後の日比親善に少しでも信頼できることを希うものであります」と述べている[96]。

より私的な巡拝団では、「お詫び」もより率直であった。遺族・川北昌子が参加した巡拝団では団長の吉富孝信(旭兵団・元通信中隊長)が、巡拝の初日、マニラから北部ルソンに向うバスの車中「関係の無いよそ者同志の叩き合いのため、現地の人々はあるいは傷付き、あるいは殺され、あるいはせっかくの収穫した米を根こそぎ取られて戦場になった吾が村を逃れて山奥へは入り、疫病に斃れ、又餓死した者も出たのです。何と詫でもわび足りぬ気持です[97]」と参加者たちを「教育」している。

このような「お詫び」のテキストは、遺族・戦友会の巡拝記録やフィリピン戦に関する回想記のなかでは、はばひろく、容易に見つけることができる。ただしその「お詫び」が、ごく少数の例外を除けば、おおむね日比の国家・国民間で抽象化されたレベルで語られており、残虐行為には言及せず、直接、自分や、肉親・戦友の罪責として告白しているわけではないことも指摘されなければならないだろう。

厚意と贈与

巡拝者たちは、フィリピンでどのように迎えられたと感じたであろうか。第一回日本遺族会巡拝団を迎えたフィリピン遺族会長は「お互いに過ぎ去った戦争のことは忘れ、親善のために力を尽したい」と挨拶したという。その後、各地を訪問した巡拝団は、占領時代に借用証一枚で徴発された小型トラックを返せ、と巡拝団を訪れるフィリピン人がいたこと等を巡拝記録に記して「日比親善は相当なところまできていると早合点はできないようである」と後続の巡拝者への警告も発せられる[98]。しかし、「案ぜられた対日感情も、かえって意外なくらい歓迎され、温かいもてなしをうけた[99]」というのが全般的な印象であった。

その後、次々と出版された巡拝者たちの記録には、戦争被害の深刻さにも関わらず、このように日本人の慰霊の営みを寛容にもてなす比側に対する好意的印象と謝意が、ほとんど例外なく見出すことができる。加害者としての直接の経験をもつ生還者たちの場合は、さらに比側の「胸の熱くなる寛容さ」に対して深い感謝が示される[100]。その結果、二度三度とフィリピンを再訪する巡拝者も増え、多くの巡拝者が、フィリピンを「第二の故郷」、「郷愁の対象」と描くようになった。繁栄のなかで戦争体験が急速に風化してしまった日本よりも、死者追悼を目的として訪れるフィリピンに記憶保存の場を求めるのは、戦没者遺族・生還者に共通する心理であった。

胸深く戦禍は消えず慰霊碑は比島の民の宥しのなかに/ふたたびのいのち享けにしフィリピンの訪いし戦野にふるさとの想い(中村卯一、生還者)[101]

注目すべき点は、このような比側の厚意と巡拝者たちの贈与との間に生じた関係である。戦跡巡拝や遺骨収集には現地の町村長や有力者、警察の協力が不可欠であったし、また、私的な慰霊碑の建立と維持のためにも地権者や土地の人々の理解と協力が必要であった。日本でも墓の保全を求めて寺社・個人に対して供料を払うのは当然とされている。海外のしかも被害者である比側の慰霊に対する協力に対して一層誠実な寄付・贈与の営みが必要だと考え、あるいは現金だけでなく、現物贈与によって善意と誠意を一層よく表現できると考える遺族・生還者が多かったのも、また自然なことであった。

一九八七年にブラカン州イポに個人で慰霊碑を建立した庄坪善忠男は、土地提供者と慰霊碑の管理者に毎年一定額のお礼をするだけでなく、地元の小学校二校に三六〇人分のノート、クレヨン、ボールペン、鉛筆、用紙などを毎年贈ることを約束した。このほか、建碑に際してスポーツセンターを併設する、聖母像を教会の外壁に寄贈するなどの例がある[102]。繰り返される巡拝のなかで始まった贈与の営みとしては、北部ルソンで戦った「撃」兵団生還者を発起人として始まり、フィリピン各地の小学校にオルガン一四二台(一九八一年以来、一九九一年八月現在)を寄贈した「日比音楽教育基金」や、群馬県フィリピン会による消防自動車や脱穀機の寄付(一九七九、八〇年)、日本遺族会によるミシンの寄贈(一九七九年)などど枚挙に暇がない。さらにこれらの一方的な贈与を超えて、群馬県フィリピン会の場合は、比側の戦争記念日であるバタアン・デー行事に毎年参列したり、小中学生の体験訪問などの交流を実践してきている[103]。バタンガス州リパの虐殺事件について加害側からの証言を出版した生還者・友清高志らは、贖罪の意味を込めてリパで蕎麦の栽培を試みた(一九七七年から)[104]。このように、戦跡巡拝から始まった多様な日比交流は、戦後日比の草の根交流の少なくともひとつの重要な起源となったと言い得るであろう。

もちろん、比側の厚意と巡拝者の贈与の関係は互恵的とばかりは言えなかった。一九七九年十二月の『日本遺族通信』は、ルソン島モンタルバンで、サリ・サリ・ストアのような土産物屋が日本兵の遺品さらにはダンボール箱入りの遺骨を売っており、店の者に問いただしたところ「二ヶ月前に遺族の人が買ってくれた」と答えるに及び「愕然とした」という記事を写真入りで掲載した[105]。さらに、一九八一年四月、「今後の遺骨収集に『赤信号』」と題した特集記事は、フィリピンにおける「各種の団体や戦跡巡拝団によってもたらされた現地事情は深刻」だとして、次のように述べている。

遺族巡拝団なり戦友団体は、遺骨・遺品を持って行けば多額の礼金をくれる、と(住民が)思いこんでいる……とくにレイテ、マニラ南方地区はどうにもならない。また戦友が引率する遺族が遺骨を見せることによって涙と感激にむせぶため、戦友があらかじめ現地人に遺骨収集を以来、多額の金品を与えるなど、それが戦友の純粋な行為だとしても、遺骨は見せものではない。そうした許しがたい事実が表面化している。

同記事は、問題の背景として、住民の貧しさをあげるとともに「住民を更に悪くしているのは、まさに無神経な日本人ではないのか[106]」と述べている。

このような変化は、ある程度、マルコス戒厳令体制下の社会の腐蝕を反映していたとも言えるかもしれない。しかしより明らかに読み取れるのは、慰霊をめぐる日比間の厚意と贈与の関係が、ここでは互恵ではなく純然たる交換関係と化していたことである。換言すれば、両者の関係を交換ではなく善意に支えられた互恵関係とするのは並大抵の努力では足りなかったとも言えるだろう。

日本遺族会の満足

以上に述べたように様々の問題を含んでいたとはいえ、総じて言えば、慰霊の営みをめぐる日比の交流が日本人戦没者遺族と生還者に深い満足を与えてきたことは、これまでの検討から明らかである。中国との比較は、いっそうこのことを明らかにする。すでに指摘したように戦没者数ではフィリピンを上回る中国は、「本土」については戦争終結まで日本軍が崩壊せず遺骨の大半が送還されたものの、東北地区はソ連侵攻時の大混乱で現地に残存する遺骨が大半を占める。しかし、中国政府の意向で遺骨収集は実施されず(遺骨引取のみ)、巡拝についても野外の追悼行事が許されずホテル室内で行われるなど、その「ふるまい」には多くの制約があった。ようやく一九八一年に初めて派遣された「日中友好日本遺族会訪中団」について、浦野匡彦団長(日本遺族会副会長)は、慰霊に伴う様々の制約から「果たして参加団員の満足を得られたかどうか私にも疑問であると」述べなければならなかった[107]。このような例と比較すると、フィリピンは、日本人戦没者遺族や生還者が思う存分に自国の死者の骨を拾い、追悼することを許してきた国だったのである。

この深い満足感を、なかば公的な場で――しかし独話的に――表現した例として注目できるのが、一九七七年一月のカリラヤ慰霊碑前で挙行された日本遺族会主催の比島戦没者慰霊祭である。一九四五年から数えると日本人の死者追悼儀礼で重要な三三回忌にあたるこの年を、マルコス大統領は「平和の年」として宣言、日米豪などからの戦没者遺族や生還元兵士のフィリピン訪問を呼びかけ、日本からの戦跡巡拝はピークを迎えた。

この慰霊祭でまず目を引くのは、その形式である。仏教の習俗である三三回忌は通常は仏式の法要が営まれるが、この慰霊祭は神式で挙行され、靖国神社から招いた二人の神官による修祓、祝詞奏上ののち、遺族会事務局長・板垣正が祭文を奏上、沢木正夫大使、出原孝夫援護局長、柏井遺骨収集団々長らが追悼のことばを述べ、玉串奉奠を行なった。このあとフィリピン各地で行なわれた日本遺族会慰霊巡拝団の慰霊祭も神式で挙行された。一九七五年の靖国神社法案廃案以降、靖国神社の宗教的性格を維持したまま、天皇、首相等の公式参拝を実現する方向に向っていた日本遺族会が本質主義的な傾向を強めた様子とともに、長年にわたって遺族交流を重ねてきたフィリピンにおいて、日本遺族会関係者が感じていた一種の安心感もうかがうことが出来る。さらにここで注目したいのは、板垣事務局長が奏上した祭文である。板垣は次のように述べている。

……過ぎし大戦において、この比島は、私達の肉親をはじめ、実に五〇万の日本将兵が散華された激戦地であります。同時に連合国側とくに比島国民にもたらされた惨禍と犠牲も言語に絶するものがあったことは申すまでもありません。消し難い心の痛手と憎しみの感情が、久し(い)期間、両国民の間に横たわったことは、むしろ当然であります。しかし時の流れと、そして日本国民の誠意と真実が、とくにはるばる肉親散華の地を弔う遺族達の赤裸々な人間性を通して、恩讐をこえて人々に心と心の交流へと道をひらき、日比両国関係者の努力によって、国と国との友好親善関係へと導いたのであります。そして忘れてならないのはマルコス大統領の人道的精神に満ちた英断であります……かつて不幸な戦争を契機として、このような素晴らしい両民族の交流の道が開かれつつあることは、まさしく、英霊が平和のいしずえとして永遠に生きつづけていることを意味するものであり、私達はじめ私達につづく世代に対し大きな使命と責任を課するものであります……おわりに第二次世界大戦に際し、この地で犠牲となられたすべての「みたま」に対し心安らかに鎮まれることを記念して祭文を捧げます[108]。

このテキストには、一九五〇年代以来の「日比慰霊」の発想や日比関係改善に果したマルコス政権に対する高い評価とともに、日本人による戦没者慰霊の営みこそが比側に対日和解の感情を醸成したのだという自負、慰霊をめぐる日比関係に対する深い満足感が余すところなく述べられている。

一九八〇年の参院選挙全国区に日本遺族会推薦候補として出馬・当選した板垣は、以後、一九九八年まで自民党参院議員として活躍、第一節で紹介した「明るい日本」国会議員連盟の事務局長を務める右派国会議員の中心人物の一人となった。その発言は旧軍人・A級戦犯刑死者(板垣征四郎陸軍大将)の遺児として遺族会事務局で培った揺ぎない信条に支えられており、「従軍慰安婦」問題では、名乗り出た金相喜さんに「八年間一銭も貰わなかったのか」と発言して「妄言」の批判を韓国政府から浴び、中国との関係についても、国会で「今日なお一国の総理が靖国参拝ができない。これはかかって、中国の機嫌を損ねてしまう……極めて露骨な形で攻撃を加えられる。それに対して……ひたすら意を迎える」と政府批判を繰り広げた。一方、フィリピンについて否定的な発言は見あたらず「まだ五十代ぐらいの上院議員あたりが未来を、日本がまた過去のことをいろいろ言っているのは、そんなものは老人の二日酔いだというくらい、日本は安保の問題でももうちょっと積極的にやったらどうですかと、それは偽りのない率直な場面でした」など、未来志向の関係を築こうとする友邦として高く評価しているのが目立つ[109]。これらの発言には遺族会と各国との関係の温度差がそのまま表れていると言ってもよいだろう。また、第一節で指摘したように、日本の右派政治家の「妄言」のなかにフィリピンを直接刺激する発言は、ほとんど見出すことができない。日本遺族会が右派政治家の重要な拠りどころであったことを考えると、このことは、一九五〇年代以来の日本遺族会とフィリピンとの交流と決して無縁ではなかったと考えることができるだろう。

この満足は、視点を変えれば、比側が日本人戦没者遺族の期待を裏切らない「ふるまい」を一貫して続けてきた結果でもあった。一九七三年、カリラヤ慰霊碑の除幕式におけるマルコス大統領の演説は、侵略者であった日本兵に「なぜ、我々は敬意を表するのか」と鋭い言葉を随所に挟みながら、「彼らは祖国日本において勇者の英霊として国民の尊敬を集めています……我々が望まなかった戦争をもたらした憎き敵の兵士としてではなく、彼らもまた自分の身命と名誉を大義のために捧げた愛国者の姿として――許しではなく、敬意を彼らに与えようではないか」と述べた[110]。さらに、「平和の年」の一環として一九七七年十一月にフィリピンを訪問した日本遺族会婦人部の前でセシリア・ムニョス・パルマ最高裁裁判所陪審判事が行なった演説もまた、はじめに「個人的には皆様方のお出でに対して私には反感を持ち、冷笑する理由があります」と叔父の死に言及しながら、続けてもう一つの個人的体験として、米比軍で戦った夫が収容された捕虜収容の所長「伊藤大佐」の思いやりと人間性を称え、愛を通しての世界平和への日比女性の協力を訴える内容であった[111]。いずれも、過去の戦争における日比の加害・被害の関係に念を押しながら、それ以上の日比の「記憶の衝突」は避けて、寛容と平和の理念を語っている。傷ついた過去を語らないことに友好的な発話の意味を付与している点で、ここでも、一九五〇年代以来、日本側の期待に応じてきた比側の「ふるまい」を見てとることができるだろう。

5.おわりに

戦没者慰霊の営みは一九七七年「平和の年」にひとつのピークを迎えた後、一九八三年八月にベニグノ・アキノ元上院議員が暗殺されて以後、マルコス政権崩壊からコラソン・アキノ政権期に到るフィリピンの政治的混乱と、遺族・生還者の高齢化によって、下り坂を辿ることになる。しかし、一九七〇年代半ばまでにかたちづくられた日本人戦没者慰霊の営みは、ひとつのパターンとして定着して今日に至っている。最後に、本章で検討してきた慰霊の営みの特徴を考察し、「戦争の記憶」との相関について考えてみたい。

国交回復以来、しばしば日本側では、日比両国民それぞれの自国民に対する追悼に加えて、相手国の死者追悼を営む「日比慰霊」論が語られてきた(第二節・日比慰霊会、第三節・卜部敏男大使、第四節・日本遺族会の言説など)。「対日感情」の厳しいフィリピンで自国民を追悼したいという動機や、死者の間の加害・被害の関係の確認を回避しようとする点などに限界があったとはいえ、「日比慰霊」論は、内向きの被害者意識に基づく平和主義を日本が謳歌していた時代に、フィリピンにおいて死者を追悼しようとする者たちが、過去の加害の事実の重みを受け止めざるを得なかったことを示している。このことは、別の見方をすれば、日比間では過去の侵略と加害の事実に争う余地がなかったために、皮肉にも心理的摩擦を回避できたことを示唆している。「戦争で日本が大きな迷惑をかけたフィリピンで慰霊巡拝をさせていただいている」という文脈の限りにおいて、巡拝者たちは謙虚になり、心から詫びることができたのである。

一方、かつての侵略国の国民による自国における慰霊の営みに対する比側の反応は、政府、戦跡所在地の行政・住民ともにおおむね極めて寛容であり、日本人の期待に応えるものだった。しかもこの点では、あまり時期による差異がなかったことにも注意したい。遺骨収集や慰霊のために比側の保護を頼る日本人に対して、その立場にあるフィリピン人は、すでに一九五〇年代から手厚い庇護を与えていた。したがって、「対日感情」の好転とは、たとえばマルコス大統領の戒厳令という政治史的な画期と連動した劇的な変化であったというよりも、慰霊をめぐる日比間の接触が量的に拡大したことに応じて徐々に生成したフィリピン・イメージとして捉えるのが適当だと思われる。

日本政府と日本人は、このような比側の厚意に感謝し、贈与で応えた。この関係は、「最悪」の場合は人骨売買という剥き出しの経済的交換の様相を呈することもあれば、「最良」の場合、地域・人間の継続的で相互的な交流を立ち上げることもあった。しかし一方、巡拝者の大多数において、贈与は追悼すべき故人や自己の罪責の告白と贖罪としての性格はもってはいなかった。結局、慰霊の営みをめぐる日比交流は、死者の間あるいは過去の加害と被害の関係をあくまで不問に付すことで、死者を追悼する現在の生者の間の友好が保たれてきたのである。

このような戦没者追悼のあり方は日比関係における「戦争の記憶」に、どのような影響を与えたのであろうか。「戦争の記憶」が死者の行いも含めて過去の加害と被害の関係そのものを想起する営みであるのに対して、戦没者追悼は、一見、過去を想起する営みのようでありながら、実際には、戦没者を死に追いやった状況とその悲劇性だけを選択的に想起して他を忘却する営みでもある。とりわけ巡拝者たちに対して比側が敢えて過去を喚起することを避け続けたことによって、フィリピンにおける日本人戦没者の追悼は、むしろ日比関係上の問題としての「戦争の記憶」を風化させ、そのことによって両国関係の緩和を促進する役割を果したと言ってもよいだろう。

その功罪を論じることは難しい。政府外交上の関心から見れば、本章で検討した事例は、日比両国にそれぞれ五〇万、百万を超える戦没者を出すという、戦後の和解には非常に不利だと思われた初期条件をむしろ生かして、他に先駆けて「未来志向」の関係を築くことができた「成功例」ということになるだろう。巡拝者たちと彼らをもてなす比側の間で生じた互恵関係の広がりが、戦争の過去をめぐる国民国家の意識のぶつかりあいを和らげたという点も、過去についての冷静な対話を可能にする条件としては評価できる。

しかし一方、人間感情に最も自然に訴える方法で過去の記憶を抑圧して現在の友好を生むことに成功したこの「追悼の政治」が、過去についての相互理解や認識の共有の足場を危うくしたことも否定できない。

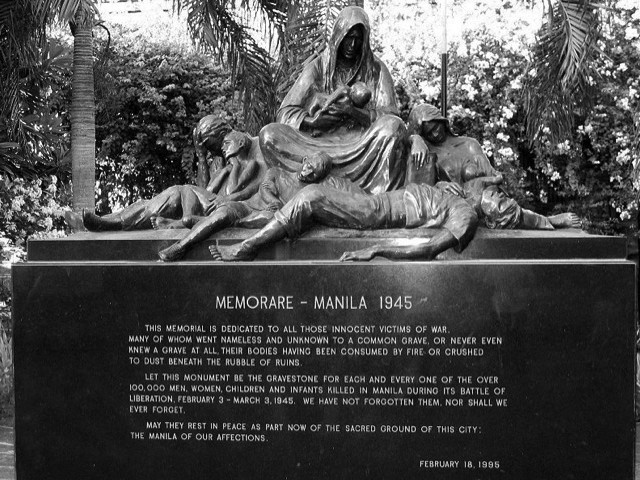

第二次世界大戦終結五〇周年の一九九五年、諸島全土が戦場であったフィリピンでは久しぶりに「戦争の記憶」が喚起された。そのクライマックスとも言うべきマニラ戦五〇周年では、非戦闘員十万人の犠牲者を追悼するため民間が組織した平和祈念行事「メモラーレ・マニラ一九四五」が記念碑を建立するとともに、マニラ大聖堂でハイメ・シン枢機卿によるミサが行なわれた。

主よ、私たちの祈りをお聴き下さい/犠牲の山羊たちのように屠殺された罪のない子どもたちのために/家族の安らぎから離れて家畜のように囚われの身となり死んでいった男たちのために/殺される前に虐待され、あらゆる苦しみと屈辱を舐めさせられた女たちのために/殺し、強姦し、屠殺した者たちがその罪を認め赦しを乞いますように/主に祈りましょう[112]

最後の一節は、言うまでもなく日本人に向けられたメッセージである。しかし、阪神・淡路大震災とオウム真理教事件、経済の低迷に揺れる一九九五年の日本で、マニラ戦をはじめとするフィリピン戦の過去が顧みられることは、ほとんど皆無に等しかった。このことは、やはり、問題と言わなければならない。どんなに「歪んで」いようとも、過去が喚起され続けて国民意識がぶつかりあう方が、国際関係上の安全弁としては望ましい、という見方もあり得る。また、世代を超える継続性に限界のある慰霊の営みが終焉した後に、相互理解と対話の蓄積を欠いた過去の封印が解かれたとき、どのような国民意識のぶつかり合いが起こるかは、楽観を許さない。今後、日比双方の「ふるまい」として求められているのは、死者に敬意を払う寡黙な営みよりも、むしろ、饒舌に過去を喚起することであるようにも思われるのである。

[1] 土谷直敏編『山ゆかば草むす屍』私費出版、1965年、91頁。

[2] Lubang島は、日本では戦後ルバング島と呼ばれてきた。

[3] 故小塚金七追悼誌編集委員会編『声は届いていたのに 追悼・ルバング島の小塚金七君』、1973年。

[4] 小野田寛郎『わが回想のルバング島』朝日新聞社、1988年、198-199頁。

[5] 吉田裕『日本人の戦争観』岩波書店、1995年。油井大三郎『日米戦争観の相克』岩波書店、1995年。

[6] フィリピンに関しては以下を参照。友清高志『狂気 ルソン住民虐殺の真相』徳間書店、1983年。石田甚太郎『ワラン・ヒヤ 日本軍によるフィリピン住民虐殺の記録』現代書館、1990年。上田敏郎『聞き書きフィリピン占領』勁草書房、1990年。川村悦郎『神軍の虐殺』徳間書店、1991年。石田甚太郎『殺した殺された』径書房、1992年。

[7] 鈴木明『「南京大虐殺」のまぼろし』文芸春秋社、1973年。

[8] 1986年9月、藤尾正之文相は、日韓併合は合意に基づくもので韓国側にも責任があると述べて、韓国政府の抗議を受けて罷免された。1988年4月には、奥野誠亮国土庁長官は「誰が侵略国家か。白色人種だ」と記者会見で発言したことから内外の批判を受けて辞任した。自民党一党支配の崩壊後、羽田孜連立内閣では、1994年5月、新進党の永野茂門法相が「日本で言う大東亜戦争というものが、侵略を目的にやったか。日本がつぶされそうだったから生きるために立ち上がったのであり、かつ植民地を解放する、大東亜共栄圏を確立するということを、まじめに考えた。私は南京事件というのは、あれ、でっち上げだと思う」と発言して更迭された。続く、自民党・社会党連立の村山富市内閣では、1994年8月、自民党の桜井新環境庁長官が「日本も侵略戦争をしようと思って戦ったのではなかったと思っている。(中略)全体のことについてはある程度わびる必要があるけれども、しかし日本だけが悪いという考えで取り組むべきではないと思う。むしろアジアはそのおかげでヨーロッパ支配の植民地支配の中からほとんどの国が独立した」と発言して更迭され、さらに、1995年11月、自民党の江藤隆美総務庁長官が「植民地時代には、日本は韓国によいこともした」と発言して辞任した。

[9] 小林よしのり『新・ゴーマニズム宣言SPECIAL 戦争論』幻冬社、1998年。西尾幹二『国民の歴史』扶桑社、1999年。

[10] 『朝日新聞』1983年5月7日、朝刊、1頁。中曽根は旧軍人であり、海軍主計中尉として開戦時にミンダナオ島ダバオへの強襲上陸作戦に参加したフィリピン戦経験者でもあったことから、事情に明るく、このような一歩踏み込んだ発言したとも考えられるだろう。

[11] 『朝日新聞』1986年11月11日、朝刊、23頁。

[12] 『毎日新聞』1993年2月4日、朝刊、3頁。『朝日新聞』1993年2月6日、朝刊、10頁。『朝日新聞』1995年6月16日、朝刊、33頁。

[13]厚生省社会・援護局援護50年史編集委員会監修『援護50年史』ぎょうせい、1997年、、578-579頁。

[14]『援護50年史』、578頁。もっとも最近では1997年1月から2月にかけて40名(厚生省職員6名、民間協力団体34名)の遺骨収集団がフィリピンに派遣され、「65柱」の遺骨を収容して帰国した。http://www.mhw.go.jp/houdou/0902/97-02-12 フィリピン戦没者遺骨の帰還及びフィリピン慰霊巡拝.htm (URLアドレスは、2000年4月現在)。

[15] 『援護50年史』、563頁。

[16] 比島文庫(佐藤喜徳)編『集録ルソン』11号(1988年8月)。

[17] 加藤典洋『敗戦後論』講談社、1997年、232-234頁。

[18] 高橋哲哉『戦後責任論』、講談社、1999年、197-198頁。

[19] 「彼(大岡)は一人一人の兵士を追い、『事実と判断したものを、出来るだけ詳しく』書くが……最後、『結局一番ひどい目に会ったのは、フィリピン人ではないか』、そう感じるのである……大岡は、まさしく、自分がその一員であってよかった『死んだ兵士たち』への哀悼からはじめることで、それがそのままフィリピンの死者への謝罪へとつあがる、そういう道でもあることを、ここに、証しだてている」。加藤、86頁。

[20] 村上重良編著『慰霊と招魂・靖国の思想』岩波新書、一九七四年。大江志乃夫『靖国神社』岩波新書、一九八四年。

[21] 比島文庫編『集録ルソン(戦死公報不信)』9号 (1988年4月)。

[22] 厚生省援護局編『引揚げと援護30年の歩み』ぎょうせい、1978年、481-516頁。

[23] 土谷、49頁。外務省記録、「諸外国における本邦人墓地及び遺骨調査、収集関係(慰霊を含む)アジア太平洋地域の部フィリピン」(G-3-2-0-2-1-4)、第13回公開マイクロフィルム、G’-0008(以下、G’-0008):0136.

[24] 厚生省援護局庶務課記録係編『続・引揚援護の記録』厚生省、1955年、161-190頁。

[25] 万葉集の大伴家持の長歌(巻一八・四〇九四)の一節によって作られた軍歌。信時潔(のぶとききよし)作曲。昭和12年発表。”If we go by sea /Water will cover our corpses/If through the mountains/Grass will grow from our bones/We will die beside our lord/With never a look back.” Translation by Paula Doe (A Walbler’s Song in the Dark, Berkeley,1982).

[26] 「巻脚絆を巻いたまま折り重なって本当に脚の踏み場所もないところもあり、担架に寝たままで横たわっている姿もあり、拳銃で又手榴弾で自らの命を絶ったあとをそのまま示しているもの見られる」(1952年、硫黄島の例)、『続・引揚援護の記録』、165頁。

[27] 『続・引揚援護の記録』、161頁。

[28] 『続・引揚援護の記録』、172-189頁。

[29] 『引揚と援護30年の歩み』、670-671頁。

[30] 「日比慰霊会報告」、1956年11月30日。外務省記録、G’-0008:0056-0057.

[31] 「日比戦病没英霊奉賛並遺骨収集促進会(日比慰霊会)趣意書」、1956年11月18日。外務省は同会に「報償費」を支出している。「報償費支出に関する件」、1956年12月4日起案、8日決裁、外務省記録、G’-0008:0047-55.

[32] 比島文庫編『集録ルソン』39号(1991年8月)、258,261頁。

[33]『集録ルソン』9号、258,261頁。

[34] 湯川盛夫大使発(外務大臣宛、以下省略)、第461号(秘)、1957年11月30日、外務省記録、G’-0008:0110.

[35] 湯川大使発、第15号(秘)、1958年1月14日、外務省記録、G’-0008:0174。

[36]政府職員10名、戦没者遺族代表6名、宗教代表2名、計18名。土谷、49頁。

[37] 湯川大使発、書簡、1958年1月31日、外務省記録、G’-0008:0174.

[38]厚生省引揚援護局「比島方面戦没者の遺骨の送還及び追悼のための政府派遣団任務報告書」、1958年4月、外務省記録、G’-0008: 0264-0351。土谷、50-51頁。

[39] 土谷、58-64頁。

[40] 土谷、51頁。

[41] 『毎日新聞』1958年2月3日、朝刊7頁、13日、夕刊3頁、21日、夕刊5頁。

[42] 西本正巳ほか編『比島戦跡を偲ぶ』陽成社、1970年、223-230頁。

[43] 外務省記録、G’-0008: 0283.

[44] 土谷、60頁。

[45] 外務省記録、G’-0008:0307.

[46] 外務省記録、G’-0008:0331-0332.

[47] 外務省記録、G’-0008: 0334.

[48] 「骨よりも生身を」『日本遺族通信』29号(1951年11月)、3頁。

[49] 日本遺族会研究に関しては以下を参照。田中伸尚ほか『遺族と戦後』岩波新書、1995年。『「戦争の記憶」その隠蔽の構造』緑風出版、1997年。吉田裕『日本人の戦争観』。

[50] 『日本遺族通信』75号(1956年1月) 、1頁。

[51] 「比島遺骨収集団帰る」『日本遺族通信』94号(1958年2月)、1頁。

[52] 山下久子・本間富士子「恩讐こえて結ぶ真心の友情」『日本遺族通信』104号(1959年一月)、2頁。

[53] 佐藤信「フィリッピンに使して」『日本遺族通信』105号(1959年2月)、

[54] 衣川貞「子の遺した言葉のままに―ボントツクを訪ねる―」、土谷、73-80頁。

[55] 『毎日新聞』1962年11月13日、夕刊、2頁。

[56] 土谷直敏「日比関係の現実と未来」『経済往来』1963年8月号、102-110頁。

[57] 『日本遺族通信』174号(1965年6月1日)、1頁。

[58]『引揚げと援護30年の歩み』、672頁。

[59] 『援護50年史』、552-553頁。

[60] 『援護50年史』、578-579頁。1973年の第5次遺骨収集政府派遣団の記録映画として、厚生省援護局制作『声なき生還』(1973年)がある(昭和記念館で見ることができる)。

[61] 『朝日新聞』1969年11月25日、夕刊、10頁。

[62] 村田三郎平『戦野の詩 証言・比島作戦の綴り』彩流社、1985年、154頁。1994年までに320回を数えている。佐藤喜徳「巡拝をふりかえって」『集録ルソン』66(1994年12月)、186頁。

[63] 『引揚げと援護30年の歩み』、370頁。

[64] 川北昌子『フィリピン巡拝記』、1975年、70頁。

[65] 要確認。

[66]『日本遺族通信』150号(1963年6月1日)、1頁。

[67] 『遺族と戦後』、68-69頁。

[68] 『遺族と戦後』、73頁。

[69] 小川武満『平和を願う遺族の叫び』新教出版社、1983年。

[70] 「ルソン島戦跡巡拝団報告(終)」『日本遺族通信』195号(1967年4月1日)、2頁。『引揚と援護30年の歩み』、411頁。

[71] 板垣修大使発、140号(極秘)、1965年1月5日、外務省記録、G’-0008:1094-1107.

[72] 厚生省援護局長発・外務省アジア局長宛(援発第612号)「フィリピンに戦没者の墓碑を建設することについて(紹介)」、1968年6月11日、外務省記録、G’-0008:1114-1115。

[73] 安川壮大使発、比政688号、1968年7月1日、外務省記録、G’-0008:1116-1120.

[74] 安川大使発、比政618号、1968年6月13日、外務省記録、G’-0008:1109-1114.

[75] 南東アジア課メモ、1970年1月30日、外務省記録、G’-0008: 1108.

[76] 卜部大使発、比政74号、1970年1月16日、外務省記録、G’-0008:1122-1123.

[77] 卜部大使発、比政476号、1970年4月10日、外務省記録、G’-0008:1123-1125.

[78]厚生省援護局長発外務省アジア局宛、援発529号、1970年5月11日、外務大臣発卜部大使宛「戦没者の慰霊碑建立について」、亜東2第253号、1970年5月16日。外務省記録,、G’-0008:1128-1130.

h[79] 大川臨時代理大使発、比政835号、1970年6月26日、外務省記録、G’-0008:1131-1132.

[80] Dr. Romulo V. Ramos to Toshiro Urabe, October 7, 1970. 外務省記録、G’-0008:1183.

[81] 卜部大使発外務大臣宛、1665号、1970年12月22日、外務省記録、G’-0008:1252-1253;厚生省援護局調査課メモ「マニラ在住のH.Santos女史の厚生省訪問の内容について」、1970年12月18日、外務省記録、G’-0008:1250.

[82] 卜部大使発外務大臣宛「故山下奉文将軍の墓碑建立」、1581号、1970年12月4日、外務省記録、G’-0008:1245-1246.

[83] 卜部大使発外務大臣宛「モンテンルパ日本人戦犯処刑者跡に石碑建立について」、435号、1971年3月23日、外務省記録、G’-0008:1268-1269.

[84] 卜部大使発、比政924号、1970年7月14日、外務省記録、G’-0008:1132-1134.

[85] 卜部大使発、140号(秘)、1971年2月1日、外務省記録、G’-0008:1256-1257.

[86] 厚生省援護局長発外務省アジア局長宛、1971年2月10日、外務省記録、G’-0008:1260.

[87] 『引揚げと援護30年の歩み』411-417頁。『援護50年史』、382-383頁。

[88] 渓流下りの観光地パグサンハンに創建された慈眼山比島寺には、境内に部隊碑49、個人碑120を数えるが、ここでは比島寺をもって部隊碑1と数える。

[89] 註削除。

[90]『朝日新聞』1974年2月2日、朝刊5頁。

[91] 註削除。

[92]村田三郎平、162,163,165頁。

[93] 川北昌子、60頁。

[94] 佐藤喜徳「巡拝をふりかえって」、186頁。

[95] 佐分利重哉『比島慰霊紀行』第26回フィリピン戦跡訪問団セブ、レイテ班、1971年。

[96] 「ルソン島戦跡巡拝団報告」『日本遺族通信』、187、1966年8月、1頁。

[97] 川北昌子、38頁。

[98] 『日本遺族通信』187(1966年8月)、1頁、199(1967年8月)、1頁。

[99] 『日本遺族通信』186(1966年7月)、1頁。

[100] 友清高志、206頁。

[101] 村田三郎平、182-183頁。

[102] 「イポに慰霊碑を建立して」『集録ルソン』12(1988年9月)、48-49頁。リロアンのマリア観音像(83番)、サンタマリアの「やすらぎの像」(43番)の例、『集録ルソン』11号。

[103] 詳しくは、以下を参照。比島文庫編『集録ルソン(民間の日比友好)』39号(1991年8月)、『同(日比交流の接点)』65号(1994年10月)。

[104] 友清高志、210頁。

[105] 『日本遺族通信』348(1979年12月)、2頁。

[106] 『日本遺族通信』363(1981年4月)、1頁。

[107] 『日本遺族通信』369(1981年10月)、2頁。

[108] 『日本遺族通信』313(1977年2月)、2頁。

[109] 第142国会、参議院、国際問題に関する調査会-03号、1998年2月25日。第139国会、国際問題に関する調査会-01号、1996年12月9日。

[110] 『集録ルソン』12(1988年9月)、54-55頁。

[111] 『日本遺族通信』323,325,326,327(1977年12月、78年2月、3月、4月)。

[112] 「メモラーレ・マニラ」パンフレット。

Recent Comments