マニラ市街戦と「心の傷」──カルメン・ゲレロ・ナクピルと「マニラの死」(Web公開版)

荻上チキ・セッション22天皇・皇后両陛下がフィリピン公式訪問。 戦時中、日本軍は現地で何をしたのか?(2016年1月27日放送)で紹介させていただいたフィリピンの女性作家カルメン・ゲレロ・ナクピルについての論文を公開します。

マニラ市街戦と「心の傷」──カルメン・ゲレロ・ナクピルと「マニラの死」(Web公開版)

2016年1月29日公開

一橋大学大学院社会学研究科 中野 聡

付記:『同時代史研究』1号(2008年12月)に掲載した論文[1]をもとに、著者の責任で書き直したうえで公開します。著作権は著者に帰属します。内容に変更を加えた転載は禁じますが、コメント等を付した転載は自由にしていただいて結構です。

Ⅰ はじめに

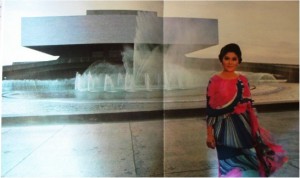

イタリアの大女優ジナ・ロロブリジーダ(Gina Lollobrigida)が、フェルディナンド・マルコス(Ferdinand E. Marcos)大統領夫妻の招きでフィリピンを訪れたのは、1975年のことである。フィリピンの民主制を終焉させた戒厳令布告(1972年9月)から3年がたっていた。布告当時マルコスが掲げた「民主主義的革命」の理念は雲散霧消して、マルコス家とその取り巻きたち(クローニー)による体制私物化への不満は社会に鬱積していたが、筋骨隆々たる大統領の権威主義体制が揺らぐ気配はまだなく、首都や観光地の表向きの平穏を良いことに、フィリピン政府は観光誘致に熱を上げていた。イメルダ夫人が知己の大女優を招聘したのも、当時、写真家として活躍し始めていたロロブリジーダのフィリピン・アルバムをコーヒー・テーブル・ブック(応接間の卓上に置く美装の大型本)として出版することで、日米と比較して伸び悩むヨーロッパからの観光客誘致につなげようというねらいがあった。

翌年、2冊の写真集──『フィリピン』と『マニラ』──がイタリアのフローレンスで印刷され、リヒテンシュタイン公国の無名の出版社から「世界に向けて」出版された[2]。出版部数はごく限られていたようだ。『フィリピン』は、日本の国会図書館にもフィリピン国立図書館からの献本と思われる一部が所蔵されているが、『マニラ』は幻の稀覯本である。2006年の夏、客員研究員として滞在していたコロンビア大学の図書館で私はそれを手に取って見る機会があった。写真集の存在も、また背後の事情も知らなかった私は、巻頭に当代一流のフィリピン人女性作家カルメン・ゲレロ・ナクピル(Carmen Guerrero Nakpil)のエッセイが冠されていることにまず驚き、さらにエッセイの内容に驚いた。

小論では、この写真集『マニラ』から浮かび上がるいくつかの問いを考えていきたい。焦点となるのは、第2次世界大戦末期マニラ市街戦(1945年2月3日〜3月3日)における都市破壊と10万人にのぼる民間人の大量死という経験が戦後フィリピンにおいてどのように生きられたのかという問題である[3]。

以下、小論では――マニラ市街戦そのものではなく――フィリピンを代表する知識人・女性作家のひとりナクピルのテキストに即して、マニラ市街戦経験が戦後、個人的・集合的に、また都市・文化・国民国家をめぐる歴史経験としてもった意味を考えてゆく。まずは、戒厳令下フィリピンを訪れたイタリアの大女優と、その不本意な協力者であったフィリピン人女性ジャーナリストによる奇妙な合作の経緯から述べなければならない。

Ⅱ ナクピルのマニラ──1976年──

1.写真集合作の経緯

『フィリピン』・『マニラ』両写真集は、いずれも巻頭にナクピルのエッセイを冠して、前者には202葉、後者は104葉のキャプションなしの写真グラフがこれに続き、巻末にロロブリジーダの短いあとがきと、タイトルだけのごく簡単な写真の説明が索引風に並ぶ体裁となっている。『フィリピン』は、ブリジーダの作風を反映して子供達の無垢の表情を捉えた写真が印象的ではあるが、全体としては凡庸な観光写真──馬車と水牛が行きかう田舎道、キリスト教会、大農園、バナウエのライス・テラス、高地民やイスラム系の少数民族、キリスト教聖週間の受難再現劇など──が大半を占め、これに大統領夫妻や陸軍士官学校卒業式などマルコス体制に捧げる写真が統一感なく散りばめられている。当時、全世界に衝撃を与え真贋論争も巻き起こった「石器人」生活を送る深林の民タサダイを写した十数葉が写真集を締めくくるクライマックスとなっている[4]。

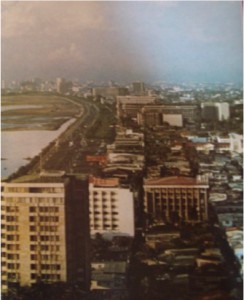

『マニラ』は、『フィリピン』と比較しても凡庸な写真ばかりである[5]。ただ 、観光写真の数が抑えられ、マニラのモダニティを強調する写真の点数が多いのが印象的である。抗議デモではなくカード・ゲームやギターに興じて微笑む学生たち。マカティ・メディカル・センターなど建築ラッシュに湧く新都心マカティの高層ビル群。清潔な工場。新築のフィリピン文化センターを背後にモデル然と佇むイメルダ夫人。「新社会」運動を標榜するマルコス戒厳令体制下の多幸感に満ちた光景がそこには並んでいる。あとがきでロロブリジーダは、マニラの魅力を次のように語る──「マニラでは、警察官たちさえギターを弾いて歌を楽しむ。人々は夜更かしをして、よく喋り、よく笑い、シンプルに自分らしく生きている・・・ラ・ドルチェ・ビータ、よい人生。それこそがマニラの人々のものなのだ[6]」。

両写真集に序文エッセイを寄稿したカルメン・ゲレロ・ナクピルは、1922年、いわゆる「エルミタのゲレロ家」──学者・芸術家・医学者・ジャーナリストさらにはマニラ大司教まで輩出したフィリピンを代表するイルストラード(富裕な知識階級)一族[7]──に生まれ、自身もまた女性ジャーナリスト・エッセイストとして活躍してきた女性である。今も健在で、2006年[8]、2007年と続けて書き下ろしの自伝を刊行した。このうち第2次世界大戦後からマルコス体制期までを扱った自伝第2作で、ナクピルは写真集『フィリピン』と『マニラ』の顛末をくわしく回顧している。

フェルディナンド・マルコスと旧知の友人だったナクピルは、1965年の大統領選挙ではマルコスを改革派・ナショナリスト政治家として支持したが、1969年の再選以後の政治的混迷のなかで大統領批判の列に加わった。しかし、1972年9月21日に戒厳令が布告されると、ナクピルは反体制運動の嫌疑がかかる娘夫婦を救うためにコネに頼ることを決心し、逮捕拘留されていた娘婿アントニオ・アラネタ(Antonio Araneta)の釈放をマルコスに直訴して認められた。以後、戒厳令体制の協力者として大統領からのどんな依頼も断れなくなったナクピルは、フィリピン作家協会事務局長、ユネスコ政府代表、技術資源センター局長などの要職を歴任した。『フィリピン』と『マニラ』の序文エッセイ執筆は、そんな「マルコスのもとでの奴隷生活」の一コマだったという[9]。

ナクピルによれば、ロロブリジーダ一行はフィリピン周遊の旅から「ビーチや、森や、ヤシの木や滝」やタサダイの写真を一杯に抱えてマニラに帰ってきた。ナクピルは一行のオリエンタリズム趣味に腹を立て、ロロブリジーダはナクピルが彼女の写真を見もせずに書きあげたエッセイが写真に合わないと不満を言った。写真集がターゲットとするヨーロッパ人はフィリピン人の現代生活になど興味がないというのが女優の言い分だったが、ナショナリストを自認するナクピルは写真集が「ミンダナオのジャングルに住む石器人」ではなく「森に住まない4500万人」についてであるべきだと譲らなかったという[10]。

両者の対立は深く、会えば大声で口論になるありさまで、ナクピルはイタリアのフローレンスまで飛び、写真集に現代フィリピンの生活を取り入れるよう説得しなければならなかった。その結果であろう、写真集(とくに『マニラ』)ではすでに指摘したように観光的題材と現代社会描写に一定のバランスが配慮された。ロロブリジーダ本人もナクピルに多少譲ったのか、あとがきで「マニラは全くの驚きでした。私は東洋の音楽や静けさやミステリーを予測していたのですが・・・実際には私たちが慣れ親しんでいる、リズムと速度のある現代的な都会だったのです」と記している[11]。それは、イタリア女優のオリエンタリズムに対するナクピルの小さな勝利であった。

2 置換される風景

両写真集をめぐるこれらのエピソードからだけでも──開発独裁、オリエンタリズム、観光イメージ論をつなぐ──いくつもの興味深い問題を取り出すことができる。しかしここで注目したいのは、『マニラ』にナクピルが寄せた序文エッセイである。それは、冒頭から修辞と装飾に満ちたリズム感のある高揚した美文調の文章で始まる。

マニラを訪れた人々は、もう誰も、それ以前の自分に戻ることはない。彼らのその後の人生は、あの都会の乱雑さ、音楽の鳴り響く高ぶった空気の漂う街を遊歩する数百万の微笑む陽気な人々、サイケデリックな小型バス、鮮やかな緑・ピンク・白など無限のバラエティの家々の思い出に影響されてゆくのだ[12]。

しかしこのエッセイ、高揚した美文調の一方で何かが欠けていて、読者に空虚な印象さえ与える。もちろん写真集がしょせん戒厳令体制へのオマージュであることは、そのひとつの理由だろう。イメルダ夫人の諸事業──エアコン・バス、スラム再定住事業、文化センターなど──への讃辞の一方、都市の貧困や汚職など戒厳令体制の悪弊は語られることがない。実はロロブリジーダはフィリピン政府との契約で映画も撮影する予定だったが、起用したイタリア人監督が、以前、貧困・汚職を抉るマルコス体制批判色の強い作品を製作した事実が分かって解雇されている[13]。ナクピルは自伝でエッセイを無修正で通したことをむしろ誇らしげに述べているが[14]、自主検閲の影は明らかだ。しかしそれだけが空虚さの理由ではない。私がこのエッセイを読んで何よりも驚いたのは、ナクピルがマニラの多様性に捧げた讃辞の話法である。

この街は多重人格者だ……それぞれが他よりも自分の方がカラフルだと主張している。街の一方の端にタヒチがあるかと思うと、しばらく行けば街はニューヨークのウォーターフロントへと、さらにはラス・ベガスへと姿を変え、やがてロング・アイランドやマイアミにたどり着く。マニラはH・G・ウェルズのタイムマシンであり、フェリーニの映画であり、ナショナル・ジオグラフィック・マガジンの世界でもある。マニラのなかで人々は数世紀もの時間、いくつもの大陸の空間を超えて移動してゆく。時代倒錯と地理的幻視を祝うかのように[15]。

すぐに気がつくことだが、この賛辞にはフィリピンの固有名詞がひとつも出てこない。他の箇所でナクピルは「13世紀のサンタ・アナの墓地」、「イコン、修道僧、つり香炉のある18世紀スペイン・バロック教会」、「イントラムーロスのサンチャゴ要塞」へと連れてゆく。しかしこれらの風景のなかで生きているのは寡黙な修道僧たちだけであり、過去はこれらの場所のなかで硬い沈黙を守っている。一方ナクピルの筆が滑らかに嬉々とした言葉を紡ぎ出すのは、マニラの現在をアメリカのそれと置き換えるときである。

大マニラの幾つかの場所でもっとも明瞭なことは、この街がリトル・ニューヨークだということだ。とりわけ新しい郊外都市マカティのハンサムな高層ビル、スーパーマーケット、アパートメント・ホテルやショッピングセンターが次々と建ち並ぶ様子は、パーム・ビーチやビバリー・ヒルズと言ってよい。ここの家屋敷は、グレート・ギャッツビーの舞台のようであり、人々はニール・サイモンやエドワード・オールビーの芝居のような生活を送っているのだ[16]。

マニラの現在をニューヨーク、パーム・ビーチ、ビバリー・ヒルズと心地よさげに置換するナクピルの「地理的幻視」は何を物語っているのだろうか。著者自伝をこの序文エッセイと読み合わせると、その──痛ましい──答えの手がかりが見えてくる。自伝では珠玉の記憶が宿る場所として鮮やかにまた甘美に語られながら、この序文エッセイには一言も触れられていない街の名前があるからだ。1970年代当時すでに観光客向けの一大歓楽街としてその名を知られていた、マニラ湾に面した中心街エルミタである。ナクピルが娘時代を過ごした両大戦間期、エルミタは19世紀以来の富裕層の邸宅街と商業地が雑居するオールド・マニラきっての美しい中心街であった。それでは、序文エッセイにおけるエルミタの不在と、アメリカ地名の氾濫は何を意味しているのだろうか。

Ⅲ カルメンのエルミタ

1 レオン・マ・ゲレロの『ノリ・メ・タンヘレ』――1961年――

「地理的幻視」のなかにマニラという都市を没個性化=アメリカナイズしたナクピルの序文エッセイは、ベネディクト・アンダーソンの論集『比較の亡霊』第11章「想像することの難しさ[17]」を連想させずにはいられない。レオン・マ・ゲレロ(Leon Ma. Guerrero)による──フィリピン民族主義の父とされる詩人ホセ・リサール(Jose Rizal)の記念碑的小説──『ノリ・メ・タンヘレ(Noli me tangere、我にさわるな)』のスペイン語原書からの英訳(1961年[18])を国民国家論的視点から仔細に分析した論文である。

1915年「エルミタのゲレロ家」に生まれたレオン・マ・ゲレロは、カルメン・ゲレロ・ナクピルの長兄である。第二次世界大戦では米極東陸軍の一員としてバタアン戦で日本軍と戦ったが、1943年10月に日本占領下に「独立」を与えられたフィリピン共和国政府の外務省に儀典長として入省したレオンは、1945年3月、ラウレル(Jose P. Laurel)大統領一行に同行して日本に「脱出」、戦後、巣鴨拘置所に収監されたラウレルら4名の政治家とともに1946年7月にフィリピンに帰国した。その後、1953年に発足したマグサイサイ(Ramon Magsaysay)政権で外務省に外務次官として復帰してパイオニア的外交官として活躍するとともに英語作家としても知られた。ナクピル同様のマルチ・タレントな知識人であった。

ベネディクト・アンダーソン著『比較の亡霊』

この論文でゲレロ訳を徹底解剖したアンダーソンは、そこから一連の「翻訳戦略」を析出した。たとえば原著の現在時制を過去形に置換して作品世界を「非現代化」したことや、タガログの語彙、固有地名(その多くがマニラ市内の地名)や、19世紀のマニラでよく知られていたミュージック・ホールやオペラの実在のスターの名前のほとんどを削除し、さらにはラテン語・ヨーロッパ諸語の語彙や引用文を削除することで作品世界を「非ローカル化」・「非ヨーロッパ化」したことなどだ。その結果、ゲレロの英訳版は原作の色彩感やユーモア・諷刺・猥雑さの多くを失ってしまった。このような「翻訳戦略」の背後には、リサールの作品世界を遠い過去の出来事として現代の読者に示すことで、体制批判に結びつきかねない原作の反エスタブリッシュメント的な急進主義や作品のアクチュアリティを隠す――エリートとしての――ねらいがあったとアンダーソンは指摘する[19]。

もちろんアンダーソンは、公式ナショナリズムを担うエリートの性悪説だけでゲレロの「翻訳戦略」が説明できるとは述べていない。英語化とスペイン語の衰退あるいはフィリピン人自身の自己認識の根本的な変化など、アメリカ帝国支配のもとでの根源的な変化こそが、もはやリサールの作品世界の「クレオール・メスティーソ」的な作品世界を「文字通りほとんど想像不可能なものにした[20]」のではないかとアンダーソンは推測する。

ここで問われるのは、結局のところ、アメリカニゼーションをどう考えるかという問題である。リサールの作品世界におけるマニラのコスモポリタニズムや「クレオール・メスティーソ」的な雰囲気は、19世紀後半の──おおむねイギリス帝国の影響力の下にあった──アジア通商ネットワークのなかで、シンガポールや香港などの植民地海港都市と結びつき、さらにはヨーロッパと結びついたマニラの位置があって初めて可能となり育まれたものであった。しかし、アメリカ植民地下の1909年に始まった米比間の植民地相互免税貿易は、徐々に、しかし確実にフィリピンをめぐる経済地理を変化させ、そのなかでフィリピン人の世界観・地理観もまた変化を余儀なくされた。マニラやマニラのエリートたちはアメリカ帝国の物質文化に併呑され、近隣の植民地海港都市との関係消失によって生じた空白は、たしかにアメリカによって埋められていったのである[21]。

2 ゲレロ家のアイロニー

アンダーソン論文は、ゲレロ家の長兄レオンの1961年の翻訳と妹カルメン(本節ではファースト・ネームで呼ぶ)の1976年のエッセイの共通項を浮かび上がらせる。2人はともにその執筆の時点において作家・自由人というよりは公人であり、国民国家やその支配者・独裁者たちの要求や願望をよく知る立場にあった。その意味で両作品は意識的にせよ無意識的にせよ、ともに国民国家の要請に応答して書かれている。そして両作品とも、結果としてマニラという都市の生き生きとした過去を削除し、とりわけ後者は「クレオール・メスティーソ」的な多様性をアメリカン・モダニティで置き換えてしまっている。

ここで皮肉なことは、一般的には「アメリカズ・ボーイ」と呼ばれる世代に属していたにもかかわらず(1915年生まれと1922年生まれ)、レオンとカルメンが、スペイン・ヨーロッパ文化に、そして喪われたフィリピン革命の大義に強い誇りをもつゲレロ家に育ち、彼ら自身、生涯を通じて反米感情を隠さず自己主張してきた人物だったということである。もちろん彼らの反米の基礎にあるのは、米西戦争(1898年)に乗じてスペインに対するフィリピン独立革命(1896年〜、1898年6月12日独立宣言)の果実を奪い、これを軍事弾圧(米比戦争、1899年〜1902年「反乱」平定宣言)したアメリカの侵略と植民地主義に対する怒りであった。

ゲレロ家は、同世代のエリートのなかでは例外的な存在である。中央・地方のエリートの多数にとって、アメリカ支配下における選択とは、革命と米比戦争の記憶を抑圧して、将来の独立、現在の繁栄、個人の成功のためにアメリカ支配を受容し適応すること、すなわち「敗者のアメリカニゼーション」だったからだ。忘却は「新時代」に成功するための条件であり、米比間にかつて「戦争があったことさえも忘れなければならなかった」。その典型的な例として歴史家レイナルド・イレートは、父ラファエル・イレート将軍(Rafael Ileto コラソン・アキノ[Corazon Aquino]政権期の国防長官、1920-2003)が、祖父の革命・米比戦争への関与を全く知らされずに典型的な「アメリカズ・ボーイ」として育った例を挙げる[22]。富裕なイルストラードであるエルミタのゲレロ家は、その富裕層・知識人としての地位ゆえに、反米の記憶を維持できる余裕があったと言うこともできるだろう。

カルメンのエルミタでの少女時代から第二次世界大戦までを描いた自伝第一作には、個性豊かなゲレロ家の人々が次々と登場する。印象深いのは、米比戦争と喪われた革命の記憶が、ゲレロ家のなかでは抑圧されるどころか家族の日常のなかに息づき、継承されていたことだ。一族の家長的存在だった祖父レオン・マリア・ゲレロは、薬理学者・植物学者からフィリピン革命に身を投じてマロロス共和国議会とアメリカ統治下初代フィリピン議会の議員をつとめ、政界引退後は科学者・教育者として生きながら、子や孫にナショナリズム精神を伝えた。医師の父アルフレド・レオン・ゲレロ(Alfredo Leon Guerrero, 1885-1961)は次男で、長男(カルメンの叔父)のセザール・マ・ゲレロ(Msgr. Cesar Ma. Guerrero, 1884-1960)はマニラ大司教補佐という戦前のフィリピン人聖職者としては最高の地位に就いたが、第2次世界大戦中の対日協力により戦後、反逆罪で起訴され、赦免後もパンパンガ州サンフェルナンド司教の閑職に追いやられた。これもカトリック教会聖職者のフィリピン人化というフィリピン・ナショナリズムの歴史的課題を追求してのことだったと考えられている[23]。

カルメンの母は、祖父の教え子でフィリピン初の女性薬理学者となったフィロメーナ・フランシスコ(Filomena Francisco, 1885-1969)であった。彼女が子供たちに聴かせた子守歌のひとつは、ホセ・リサールが処刑前に記したスペイン語による長文の辞世の詩であり(子供たちはそれを暗記した)、もうひとつは、米比戦争のときに米兵たちがよく歌っていた艶歌「今夜はこの古い町がお熱くなるだろうThere’ll Be a Hot Time in the Old Town, Tonight」の、英語・タガログ語混じりの、こんな替え歌だったという。

One, two, t’ree, Americanong na sawi; 一人(ワーン)、二人(ツー)、三人(ツリー)、アメリカ人が殺された(アーメリカーノン、ナ、サーウィー)

Four, Fie, Americanong namatay; 四人(フォー)、五人(ファイ)、アメリカ人が死んだ(アーーメーリカーノン、ナーマーターイ)

Mini-hot tie, hot-tie, tonigh’ お熱い(ミーニホッティー)、お熱い夜だね(ホッティー)、今晩は(トゥーナーイ)[24]

このような人々に囲まれて育ったとすれば、レオンやカルメンが「アメリカズ・ボーイ」世代のエリートとしては特異な反米ナショナリストの烙印を押されるようになったことも頷ける。レオンが外務省儀典長として対日協力政府であるラウレル政権に参加したことも偶然とは言えない。さらに、1954年、当時、「親米」政権とされていたマグサイサイ政権のもとで外務次官であったゲレロは、アジアから隔たったフィリピンの国民意識変革の必要性を訴え「アジアはアジア人のためのものだ……なぜ私たちはアジアを恐れる必要があるのか?」と演説して大論争を巻き起こした。「アジア人のためのアジア」という表現が日本占領期のプロパガンダと一致するものだったことが物議を醸したのである。その後も、国連でアメリカ人外交官と衆人環視のなか猛烈な口論をするなどして反米の烙印を押されたゲレロは昇進の道を閉ざされ、島流しのように各国大使を歴任した果てに、晩年はアルコール中毒となり、1982年、失意のうちに世を去った。アンダーソンは、フィリピンが親米国家の道を歩んでいた時代に自らのキャリアを犠牲にしてまで反米ナショナリズムを貫いたレオン・マ・ゲレロでさえ、リサールの作品世界を脱ヨーロッパ化して結局はアメリカナイズしてしまったことのアイロニーを指摘する[25]。

カルメンもまた同じアイロニーを生きた。自伝第一作には、彼女に何不自由のない少女時代の思い出を与えてくれたのが、アメリカ植民地時代に物質的にも文化的にも繁栄の頂点を極めたエルミタの街であったことが懐かしく語られている。彼女の少女時代のもっとも好ましい思い出のひとつは、父の車でエルミタ周辺をドライブすることだった。

マビニ通りの私たちの家を出て、木漏れ日と花の長いトンネルのようなイサク・ペラル通り(現在の国連アヴェニュー)を通り抜け、「デウィー」(デューイー)大通りに出る。芝生に囲まれた堂々たるビル、ルネタのアメリカン・クラブやマニラ・ホテルを通り過ぎると、圧倒されるような大通りとギリシア風の円柱が支える巨大な建築群に囲まれた芝生と並木道に出る。やがて車はタフト・アヴェニューに入り、ポスト・オフィスを通り抜けると、スタイルの異なる新しい建物が見えてくる。低層のタイル貼りの屋根やアーケードが見えてくる。師範学校とフィリピン総合病院の建物だ。どこの子供もそうであるように、私は、そんな光景がずっと前からそこにあったのだと思っていたものだ[26]。

もちろんそれは、アメリカ統治下に創造された当時まだ真新しい都市景観であった。このようにしてエルミタのゲレロ家もまた他のエリートと同様にアメリカのマテリアル・カルチャーに呑み込まれつつあった。この快適なドライブの記憶が象徴する、アメリカの消費文化を享受できたエリートとしての幸福感と反米の記憶の折り合いをつけることの難しさは、カルメンの自伝を一貫するアンビバレントな主題である。

しかし、過去と現在の「折り合いをつけることの難しさ」と現在から過去を「想像することの難しさ」との間には大きなギャップがある。前者は過去が現在のなかにまだ生きていることを、後者は過去との絶縁が文化的ジェノサイドの域にさえ達したことを意味するからだ。両大戦間期のアメリカニゼーションがいかにフィリピンの植民地空間を変形させたにせよ、それが文化的ジェノサイドの域に達していたというのは言い過ぎだ。カルメンを囲むエルミタは依然として豊穣な「クレオール・メスティーソ」世界であり、住民の多くにとって英語は第三言語に過ぎなかった。もちろん英語の覇権はエルミタの生活をも変形させつつあった。カルメンの自伝には、英語習得を拒否したりその機会がないために、ひっそりとアパートで隠遁生活を送ったり、ゲレロ家に物乞いに訪れるスペイン語話者の住民が頻繁に登場する。1930年代エルミタの「クレオール・メスティーソ」世界には、たしかに黄昏が訪れていたのであり、時間がたてば社会の変形はやがて「想像すること」さえ難しい水準に達したかもしれない。しかし、そうなっていたとしてもそれは一種の文化的安楽死とでも言うべきものであって、現実にこのコミュニティを襲った、第2次世界大戦における突然の残酷な最期は、決して予想されていたわけではなかったのである。

Ⅳ 「マニラの死」とその戦後史

1 マニラの死──1945年──

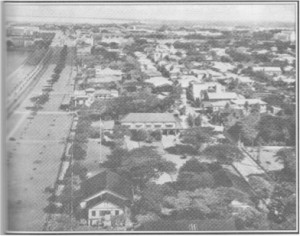

(マニラ市街戦後の光景:フィリピン政府提供YouTube画像)

1942年1月以来、3年あまりにわたって日本軍占領下におかれたマニラの奪回は、ダグラス・マッカーサー(Douglas MacArthur)司令官にとって作戦上の必要を超えた至高の目的であったとされる。フィリピンにおける第2次世界大戦末期の日米戦は、1944年10月20日に米軍がレイテ島に上陸して本格的な地上戦が始まり、翌45年1月4日に米軍はルソン島北西部のリンガエン湾に上陸して、ただちに南下してマニラをめざした。2月3日、米軍は日本軍の不意を衝いてマニラ市を南北に分かつパシグ河北岸のアメリカ民間人が収容されていたサント・トーマス大学を急襲包囲して、日本軍部隊と交渉の末、全員を無血解放した。その後の戦闘で日米双方が民間人の生命を一切顧慮しなかったのとはあまりに対照的なこの出来事から、マニラ市街戦が始まった[27]。

日本軍は――山下奉文将軍指揮下の陸軍主力が北部ルソンの高原都市バギオに「転進」後も残された――マニラ海軍防衛隊と幾つかの陸軍部隊が、パシグ河南岸のスペイン時代の城塞に囲まれた旧市街イントラムーロス、さらに南側のマニラ湾を望むエルミタとその南に隣接するマラテ両街区のビル・民家を陣地化して徹底抗戦した。これに対して第37歩兵師団を中心とする米軍は、兵員の損害を最小限に抑えるために重砲火による事実上の無差別砲撃で街区を次々と破壊した。近年の戦史研究は、民間被害の6割を日本軍による殺戮、4割を米軍の重砲火による死亡と推定し、マニラ市民がほとんど「哲学的とも言える諦観」をもって米軍砲火による犠牲を受忍したと述べる[28]。戦いは日本兵が完全に掃討されるまで4週間にわたって続き、アジアでは最大の、第2次世界大戦全体でもスターリングラード、ベルリン、ワルシャワに次ぐと言われる大規模な市街戦によって、マニラは文字通り灰燼に帰した。日本軍はほぼ全滅(1万6665名の遺体を確認)、米軍戦死者は1010名、負傷5565名と記録される。むろん最大の犠牲者はマニラ市民で、民間人犠牲者の総数は約10万人に達したとされている[29]。

マニラ市街戦は、民間人が単に大量死しただけでなく、日本軍の蛮行と殺戮・米軍の無差別砲撃による大量死の記憶が生存者を戦後長く苦しめ続けてきた[30]。とりわけエルミタ・マラテ地区では無数の市民が市街戦の渦中に巻き込まれた。1942年に結婚したカルメン・ゲレロ・クルス(最初の夫との結婚姓、ナクピルは再婚姓)もそのひとりで、娘ジェンマ(Gemma)を抱えた妊婦としてマニラ市街戦を生き延びた。彼女は、戦後、マニラ市民の言語を絶した経験を語り始めた最初の著者のひとりである。以下に引用する1967年のコラム記事は、マニラ市街戦体験者の証言として最もよく知られているもののひとつで、戒厳令布告直後の1973年に出版されたエッセイ集に収録されている。

私は見た。私に読み書きを教えてくれた叔母の頭がキッチン・ストーブの下に転がっているのを。エルミタ教会の地下の防空壕にたどり着こうとして歩道を私と一緒に這っていた友人の顔面が弾丸で吹き飛ばされるのを。両足を失った従兄が教会の浅い塹壕から這い出してくるのを。医師である私の父の袖をつかみ「助けてくれませんか?多分私は怪我をしています」と言ってふり返った赤ん坊を背負った若い母親の、むき出しになったあばら骨と肺臓を。

私は聞いた。一緒に育った友達の少女達が、日本兵たちに引きずられてベイビュー・ホテルに(レイプされるために、とあとで知った)連れて行かれるときの叫び声を。後ろ手を縛られた男達が無表情な日本兵達に機関銃掃射されたときのうめき声を。私は見た。エルミタのバリケードで封鎖された街の地雷や爆弾で、そして日本の狙撃兵の最期のひとりが瓦礫に埋もれた死骸となったあともいつまでも容赦なく続いたアメリカの絨毯砲撃で、あの忘れがたい、言語を絶する大虐殺が行われるのを[31]。

2006年の自伝でカルメンは、1967年には詩的に語るにとどめていたマニラ市街戦経験の事実経過を回顧した。1944年11月、レイテ方面から飛来した米軍機が日本軍の対空砲火を浴びて墜落するときに投下された爆弾がエルミタのゲレロ一族の屋敷を直撃し、カルメンの3人の未婚の叔母たちとその父が爆死した。そしてマニラ市街戦が始まった直後の1945年2月5日、エルミタの東隣パコ地区にあった婚家クルス家に日本兵達が押し入り、カルメンの夫を含む男性全員を連れ去り、他所で処刑した。残されたカルメンは実家があるエルミタに戻らざるを得ず、そこでジェンマとともに10日間あまりにわたって──「どちらも同じく致命的な──日本軍の残虐行為と米軍の無差別砲撃」の間を逃げまどう地獄の日々を過ごした[32]。米軍の無差別砲撃は「その無慈悲と非戦闘員・民間人の人命に対する冷淡な無関心」ゆえに彼女には「諦念」ではなくアメリカ人への憎悪の感情を抱かせた[33]。そして彼女は「最初に遭遇したアメリカ兵に唾を吐こうとしたが、私の喉は渇ききっていて、彼は私の嘲りに気がつかなかった(1967年エッセイから[34])」。

1945年3月3日にマニラ市街戦の終了が宣言されたとき、エルミタは瓦礫と死骸と死臭の街と化していた。生き残った人々にとって「マニラの死」という言葉は、都市破壊を語る抽象語彙ではなく、死骸を踏みわけ、死臭に全身を覆われた身体的な経験そのものである。カルメン・ナクピルの自伝第1作は、マニラ市街戦から1年後、いまや23歳の寡婦となったカルメンが、米軍向け新聞の編集業務をしているアメリカ人少尉に誘われて陸軍のジープで食事に出かけ、思いがけずエルミタに戻った時の思い出で結ばれている。

私たちは知らない橋をわたり、気がついたときには、もうエルミタに、イサク・ペラル通りのニュー・ヨーロッパと呼ばれるレストランの前に居た……私はジープを下りて、鉄条網の方を凝視し、かつて私たちの家があった場所、マビニ通りとイサク・ペラル通りの角から三軒目の場所を探し出そうとした。「何だい、ただのがらくた置き場じゃないか」と彼は問いかけた。彼に打ち明けるほど親しくなるつもりもなかった私は、かつてエルミタと呼ばれた街を、そして私が生まれた家を探していたのだとは言わずに、レストランに向かって歩き始めた。私は一杯飲まなければとひどく感じていた[35]。

この光景は、アンダーソンによるレオン・マ・ゲレロの「翻訳戦略」の分析が見逃していたこと、すなわち『ノリ・メ・タンヘレ』を翻訳不可能にした最も深刻な要因としての「マニラの死」がフィリピン・エリートの想像力にもたらした深刻な衝撃を示唆している。

レオン・マ・ゲレロは、外務省儀典長としてラウレル大統領に同行して日本に「脱出」・滞在したときの『黄昏の東京(Twilight in Tokyo)』と題した回顧録を帰国直後の1946年にマニラ・タイムズに連載して出版している。巣鴨拘置所に収監されていたラウレルらが帰国を許された1946年7月、箱根で待機していたゲレロも、同じ飛行機でマニラへの帰途についた。回顧録の最後には、マニラに飛行機が降下していく情景が描かれている。

飛行機が旋回して降下すると、大地には、奇怪に変形した都市の景色が広がっていた。私たちは、見覚えのある建物や、無くなってしまった建物に気がつきはじめ、奇妙としか言いようのない組み合わせで並ぶ奇妙な新しい屋根に戸惑った。

すると突然、私の心に突き刺さるような悲しみがこみ上げてきた。この惨めに破壊されてよれよれになった都市は、その大きさから言えば広大な東京の焼け野原のほんのひとつの区にあてはまるくらいしかない。しかし、破壊された帝都の荒廃ぶりは、その悲劇性において、この都市の半分にも及ばなかった。東京では、廃墟は廃墟として完全であり、記憶を呼び覚ますようなものは何ひとつ残されず、一様に灰燼に帰した廃墟の匿名性のなかに、失われたものへの哀悼もまた埋没してしまっていた。

しかし、マニラはまだ死んでさえいなかった。言い換えれば、マニラの死んだ部分は、まだ埋葬されていなかった。だから私たち帰郷者は、かつて愛らしかった都市の顔におぞましい傷跡に気がついて飛び上がるほど驚くその恐ろしさに耐えなければならないのだ[36]。

マニラ市街戦は都市を物理的に破壊し、残虐行為と砲撃によって10万人にのぼる市民の命を奪っただけの戦いではなかった。それは、アメリカニゼーションの荒波をかぶって衰退しつつあったとはいえ、まだ健在であったエルミタ地区に象徴される豊穣な植民地文化と多国籍的な生活様式を抹殺したという意味で文化的ジェノサイドでもあった。戦後の都市の物理的再建はアメリカからの復興援助資金の流入で意外に速やかに進んだが、戦前マニラの都市文化はその担い手が抹殺されたことによって二度と再建されることはなかった。生存者も、トラウマに満ちた被害体験や大量死の記憶と結びついたその場所で文化を再建する意欲を失った。

まもなく富裕層はエルミタ・マラテ地区を放棄して、マニラ市の北東に広がる返還された米軍基地・飛行場の跡地にアヤラ財閥が開発した──リトル・ニューヨーク──マカティ周辺の、フォルブス・パークをはじめとする、武装警備員が護衛するゲイテッド・コミュニティへと脱出していった。エルミタに残されたのは、アジアで最大級の歓楽街、日本人をはじめとする外国人「セックス・ツァー」の一大拠点であった。ナクピルが写真集『マニラ』序文エッセイを書いた1976年は、エルミタへの日本人セックス・ツァーの全盛期でもあった。そんなときに、どうしてナクピルに──最良の、また最悪の記憶を同時に喚起する──エルミタの地名を語ることができるだろう?それは独裁者の妻に委嘱された仕事とはいえ、無理な話だったに違いない。高層ホテルの足もとに騒々しい爛れた盛り場の街が広がるエルミタ・マラテ地区と、フォルブス・パークの広々とした緑に包まれた静かな邸宅街の対照。それは──虐殺と過去の抹殺という──ジェノサイドによって都市構造そのものが変形させられた歴史性をもつ、現代マニラの都市景観なのである。

2.「マニラの死」の戦後史

ナクピルの写真集『マニラ』に付した1976年の序文エッセイを、ナクピル個人、マニラの知識人エリートにとっての戦争経験の戦後史に位置づけ直すと、いったい何が言えるだろうか。

〔戦後、マニラは〕不死鳥のように焼け野原から復興し始めた。しかし、街は悲劇的なまでに戦前とは異なり、もう一度そこで生活するのは大きな試練だった。[37]

このように語るナクピルが2007年に出版した自伝第2作は、戦後フィリピン上流社会の享楽主義と戦前の「東洋の真珠」から変わり果てた「罪深い街(Sin City)」として復興していった都市マニラの雰囲気を鮮やかに描き出している。

夫に死なれて実家に戻り女性記者となったナクピルは、子供たちを母に預け、乱立し激しく競争する新聞界に身をおいて毎日毎晩ダンスを楽しみ、酒を飲み、護身用の銃をもってバーをハシゴする「午前様」の生活を送った。しかしそんな生活がマニラ市街戦の喪失経験からの一種の逃避であったことを彼女は冷静に振り返っている。戦前は陽気なプレイボーイだった父はマニラ市街戦の精神的な痛手からついに立ち直ることなく、1960年に亡くなるまで心の中は生ける屍だったという。一方、娘は亡夫への服喪を求める父と衝突しながら狂躁の日々を送ったが、それもまた「過去を殺すことで」生き延びようとするマニラ市街戦生存者の生き方のひとつだった。不意に襲う不安の発作には為す術を知らず、また戦後長年のあいだ日本人と一言も話すことができず、日本人の気配を感じただけで目眩がして、旅客機でも日本人のとなりの座席には決して座れなかった。彼女はそれが、PTSDと呼ばれる症状なのだということをやがて子供たちから教わったという[38]。

1950年代、ナクピルは『マニラ・クロニクル』紙に親米一辺倒の時代のフィリピンでは特異な反米の烙印を押されるコラムを書き続け、CIAにまで目をつけられたと語る。さらにベトナム戦争の時代、反基地運動が高まりようやく反米ナショナリズムがフィリピン社会においてある広がりをもって芽生えようとしていた時期の1967年に、マニラ市街戦をめぐって米軍の無差別砲撃を告発したのも、「エルミタのゲレロ家」たるナクピルならではの先駆的な発言だった。しかし、そんな彼女を包んだのは過剰なまでにアメリカナイズされたマニラの消費生活であり社交生活であり、過去を喪った都市景観であった。

1976年の写真集『マニラ』の序文エッセイは、マルコス体制の多幸感に調子を合わせていた面があるにしても、マニラの変わり果てた都市景観をアメリカのそれへと置換してしまうことにほとんどナクピルが何の痛痒をも表現していないこと自体が、まだマニラ市街戦による対象喪失を受け止め切れていないこと──「悲哀の回避」──を示していたとは言えないだろうか。

21世紀のエルミタは、無秩序で興奮した醜いマニラの他のほとんどの市街地と見分けがつかない[39]。

これは、序文エッセイから30年余りをへて、2006年の自伝で戦前のエルミタへの甘美な鎮魂歌を記し、トラウマの核心であるマニラ市街戦体験を記し、2007年の自伝で悲哀を回避してきた狂躁の戦後の思い出を記した85歳のナクピルのエルミタへの別れの言葉である。「喪われた都市」マニラに対するナクピルのグリーフ・ワークは、こうしてマニラ市街戦から60年以上をへてようやく最終段階──現実の受容──に達したように思われる。

この30年あまりのあいだに、ナクピル個人だけでなくマニラ市街戦の経験者たちは、個人的に、また集合的にどのようなかたちで対象喪失を経験し、またその経験を表現してきたのだろうか。そこに、フィリピンの変転する政治体制と経済の低迷、マニラの都市構造のさらなる変化、日本のプレゼンス、対米関係といったことが具体的にどのような要素として関わったのだろうか。おそらくそこで問題になるのは、対象喪失に対するグリーフ・ワークが個人や集団の人生・生活にそくして持つ意味が、時の経過とともにどう変化してゆくのかという臨床精神医学な問題と、マルコス体制後期以後、経済の慢性的不振によるアジア経済成長からの落ちこぼれ感によっても強められてきたフィリピン社会の喪失感との相関をどう考えるか、そして自己否定的な戦後社会像と戦前・植民地期に対する郷愁の再生産と消費をどう考えるかという問題であると考えている。

V おわりに

アメリカ、フィリピン、日本の国際関係史を、今よりももっと正攻法な外交史的手法で研究していたときから私がずっと感じてきたことは、20世紀とりわけ第2次世界大戦後・冷戦期のフィリピン人の精神世界(マインドセット)を、喪われた過去の記憶とどう向かい合うかに深刻な問題を抱えた、いわば「PTSDを病む国民国家」として捉えることが必要なのではないか、また実証史学的な意味でも可能なのではないかということだった。米外交文書をはじめとする史料からも、無数の新聞コラム・文学・回顧録その他の史料からも、またフィリピンの友人、同僚研究者、あるいはインタビュー対象者の声からも、私はそれを感じてきた。

もちろん独立後フィリピン共和国のアメリカとの「特殊関係」を、日本のフィリピン占領・残虐行為・大量殺戮・国土破壊の深刻な結果として捉えることじたいは何も難しいことではない。しかし、戦争生存者としてのフィリピンの国民心理のより深層に迫ることは、しばしば政治・外交・経済問題が突然わき上がる国民感情と絡み合ってきた戦後・独立後のフィリピン国民のコスモロジーを理解するためにも必要ではないかと思うのだ。また、日米比の三国の国民が、米比戦争と第2次世界大戦というフィリピンにとってのふたつの「植民地戦争[40]」がもった深甚な意味についての理解を共有することは、1898年以来、1945年をへて現在に至る歴史のなかで、3国のあいだでより質の高い意味のある和解を実現し維持するためにも必要だと考えているのである。

カルメン・ゲレロ・ナクピルのテキストは、ある世代のフィリピンのエリートが「抱きしめ」なければならなかった、そのなかでアメリカがしばしば矛盾し分裂した役割を演じてきた歴史の皮肉と両義性を鮮やかに表現している。アメリカは破壊者であり、しばしばアメリカとの強いられた絆はフィリピンの人々に甚大な喪失と犠牲を強いた。それにもかかわらず、結果として、あらゆる喪失と空白は「オール・アメリカン」なことどもによって埋め合わされなければならなかった。一度目の破壊(米比戦争)は、精神的外傷は深刻であったとしても破壊の物理的規模ははるかに小さく、アメリカニゼーションの暴力性もエルミタの「クレオール・メスティーソ」世界が生き残り得る程度に限定的であった。二度目の破壊(日米戦争)はジェノサイドであった。それゆえにアメリカニゼーションは、その拒絶がほとんど不可能であったという点において戦前よりもはるかに暴力的であった。反米を自認する女性作家がその不思議な写真集『マニラ』のエッセイのなかでアメリカの地名を心地よく口ずさむまでに。

だとすれば、20世紀米比間の運命的な関係を長引かせただけでなく根底から定義したとさえ言えるのは、第2次世界大戦における、日本の米比関係への暴力的な介入だったことになる。もしも、第2次世界大戦の記憶がフィリピンの国民的記憶のなかで自国史を定義するモメントとして記憶され続けるのだとしたら、それは、アメリカとフィリピンの「特別な絆」もまた、日本の影のもとに継続することを意味しているのではないだろうか。

[1] 「カルメン・ゲレロ・ナクピルと『マニラの死』:『対象喪失』の同時代史をめぐる予備的考察」『同時代史研究』1号(2008年):22-32頁。下記発表(英文)を大幅に改稿した。”The Lost City: Carmen Guerrero Nakpil and the Battle for Manila 1945,”The 8th International Conference on Philippine Studies (23-26 July 2008) Session 6B: Comparing Empires, Remembering War: Spain, the U.S. and Japan in Philippine History, July 24, 2008, Escaler Hall, Ateneo de Manila University, Loyola Heights campus, Quezon City, Philippines.なお、当該論文ならびに本稿は科学研究費補助金・基盤(B)「マニラ戦の実像と記憶:平和のための地域研究」(課題番号19401007)の研究成果の一部である。

[2] Gina Lollobrigida, Manila (Liechtenstein: Sarima, 1976).; Gina Lollobrigida and Carmen Guerrero Nakpil, Manila (Liechtenstein: Sarima, 1976).

[3]「対象喪失論」と戦争の記憶に関する拙稿として、中野聡「日本・フィリピン戦没者追悼問題の過去と現在―「慰霊の平和」とアムネシア―」森村敏巳編『視覚表象と集合的記憶―歴史・現在・戦争―』(旬報社、2006年11月15日、350頁):289-321頁。

[4]タサダイ騒動に関するまとまった研究として、Robin Hemley, Invented Eden : The Elusive, Disputed History of the Tasaday, 1st ed. (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2003).

[5]ナクピルの回想によれば、マニラの写真の多くは、女優に同行した二人の若いドイツ人カメラマンたちが撮影したものだという。Carmen Guerrero Nakpil, Legends & Adventures, 1st ed. (San Juan, Metro Manila: Nakpil Pub.), 2007.

[6] Lollobrigida and Nakpil, Manila, n.p..

[7] Wilfrido Maria Guerreros, The Guerreros of Ermita: Family History and Personal Memoirs (Quezon City: New Day, 1988).

[8] Carmen Guerrero Nakpil, Myself, Elsewhere (San Juan, Metro Manila: Nakpil Publishing, 2006).

[9] Nakpil, Legends & Adventures, 170.

[10] Ibid., 171.

[11] Lollobrigida and Nakpil, Manila, n.p.

[12] Ibid.

[13] “Gina, the Filmmaker,” Albuquerque Journal, May 23, 1976, 130.

[14] Nakpil, Legends & Adventures, 174.

[15] Lollobrigida and Nakpil, Manila, n.p.

[16] Ibid.

[17] Benedict Anderson, “Hard to Imagine.” In Benedict R. O’G Anderson, The Spectre of Comparisons : Nationalism, Southeast Asia, and the World (London ; New York: Verso, 1998), 235-62.邦訳 荒井幸康訳「想像することの難しさ」、ベネディクト・アンダーソン著、糟谷啓介ほか訳『比較の亡霊──ナショナリズム・東南アジア・世界』作品社、2005年、373-419頁。

[18] Jose Rizal and Leon M. Guerrero, Noli Me Tangere: A Completely New Translation for the Contemporary Reader ([London]: Longmans, 1961).

[19] Anderson, 252-254. 邦訳、400-404頁。

[20] Ibid., 254-59.邦訳、405頁。

[21] このような植民地空間のアメリカニゼーションの検討には経済史の視角が不可欠である。関連する研究として、永野善子, “フィリピン銀行史研究――植民地体制と金融――,” (東京: 御茶の水書房, 2003).

[22]レイナルド・イレート、内山史子訳「南ルソンにおける植民地戦争──比米戦争の記憶と忘却」加藤哲郎・渡辺雅男編『20世紀の夢と現実──戦争・文明・福祉』彩流社、2002年、180-181頁。

[23] セザール・ゲレロ司教の対日協力については下記を参照。寺田勇文「宗教宣撫政策とキリスト教会」池端雪浦編『日本占領下のフィリピン』岩波書店、1996年、255-290頁。

[24] Ibid., 21-22.

[25] Anderson, 249-250. 邦訳、396-399頁。

[26] Nakpil, Myself, Elsewhere, 37.

[27] Richard Connaughton, John Pimlott, and Duncan Anderson, Battle for Manila. London: Bloomsbury, 1995; Alfonso J. Aluit, By Sword and Fire: The Destruction of Manila in World War II 3 February – 3 March 1945. Manila: National Commission for Culture and Arts, 1994.

[28] Cannaughton, et.al, 121, 174.

[29] Robert Ross Smith, United States Army in World War II. The War in the Pacific: Triumph in the Philippines, Washington DC, 1963, 306-307.

[30]近年では、マニラ市街戦の記録・回想の出版点数の増加とともに、米軍の強引な砲撃に対する生存者や遺族の怒りも語られるようになっている。Evelyn Berg Empire and Stephen H. Mette, A Child in the Midst of Battle: One Family’s Struggle For Survival In War-Torn Manila. CA: Satori Press, 2001; Purita Echevaria de Gonzales, Manila: A Memoir of Love & Loss. Alexandria, NSW: Hale & Iremonger Pty Ltd, 2000; Pedro M. Picornell, The Remedios Hospital 1942-1945: A Saga of Malate. Manila: De La Salle University Press, 1995; Fernando J. Manalac, M.D., Manila: Memories of World War II. Manila: Giraffe Books, 1995; Nick Joaquin, ed., Intramuros. Manila: Philippine Daily Inquirer, 1988.

[31] Carmen Guerrero Nakpil, A Question of Identity : Selected Essays (Manila: Vessel Books, 1973), 204-05.

[32] Ibid., 206.

[33] Nakpil, Myself, Elsewhere, 186.

[34] ———, A Question of Identity : Selected Essays, 204.

[35] ———, Myself, Elsewhere, 190-91.

[36] Leon Maria Guerrero, Twilight in Tokyo (Manila, 1946), 75-76.

[37] Nakpil, Legends & Adventures, 10.

[38] Ibid., 10.

[39] Ibid., 12.

[40] Ileto. “Colonial Wars in Southern Luzon: Remembering and Forgetting.”

Recent Comments